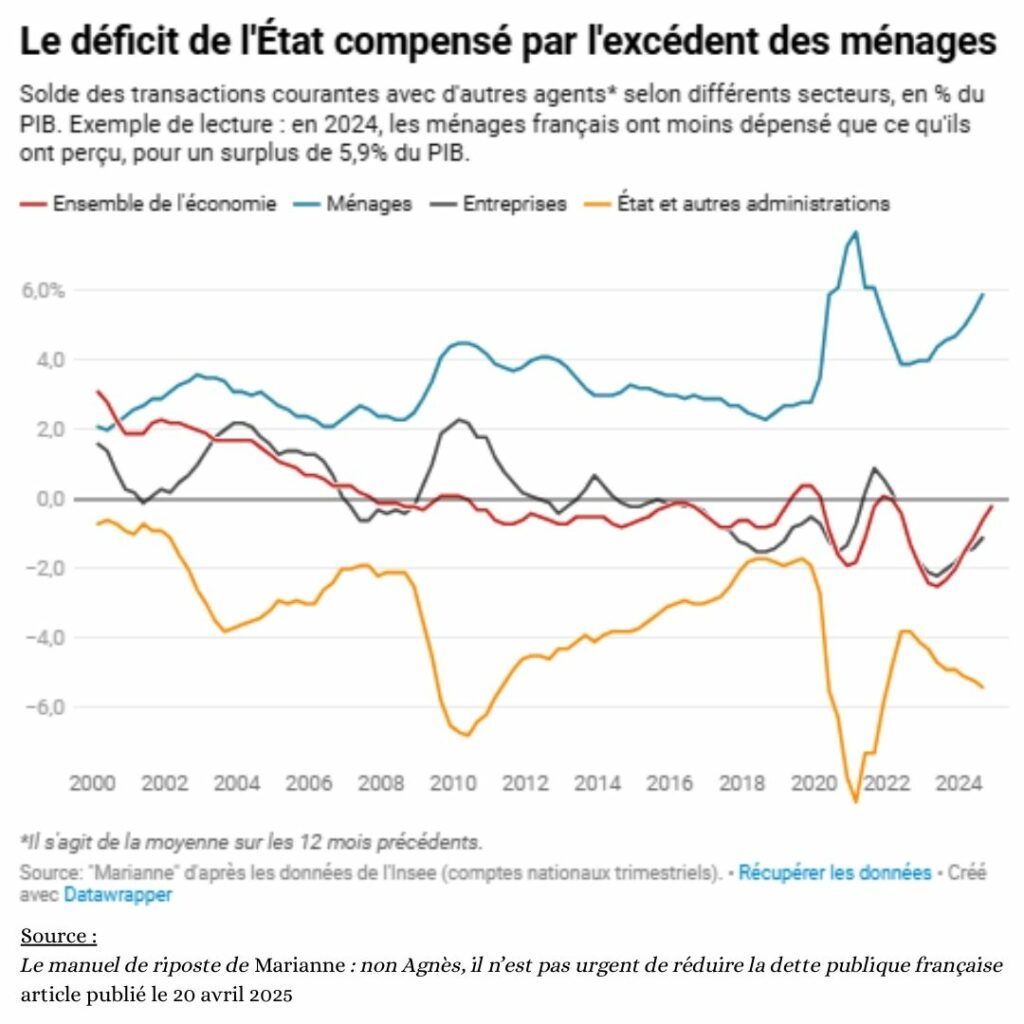

Voici la représentation la plus saisissante sur combien la politique de l’offre, en appauvrissent l’Etat, enrichit les riches.

L’épargne des ménages a progressé du montant des recettes fiscales manquant à l’Etat.

Les ménages riches n’ont pas consommé ni investi l’épargne dans l’économie privée.

Ils ont acheté des bons du trésor (Le mécanisme est beaucoup plus complexe, mais en fin de compte ça revient à ça) : au lieu de lever l’impôt, l’État a redonné l’argent de l’impôt aux riches qui prêtent cet argent à l’État contre des taux d’intérêts. Ce serait plus simple et moins coûteux de revenir à l’imposition

Par ailleurs, la théorie selon quoi l’épargne finance l’investissement des entreprises est ici contredite (une nouvelle fois) de manière éclatante. L’État aurait investi ces fonds, l’impact sur l’économie privée aurait été plus bénéfique que ce que prévoyait la « politique de l’offre ».

La politique de l’offre n’a pas « libéré les énergies productives » ni « redonné de la compétitivité » et encore moins « rétabli les marges des entreprises pour qu’elles puissent investir ». Elle a alimenté la reconstitution du grand facteur de consolidation bourgeoise du XIXème siècle : la rente.

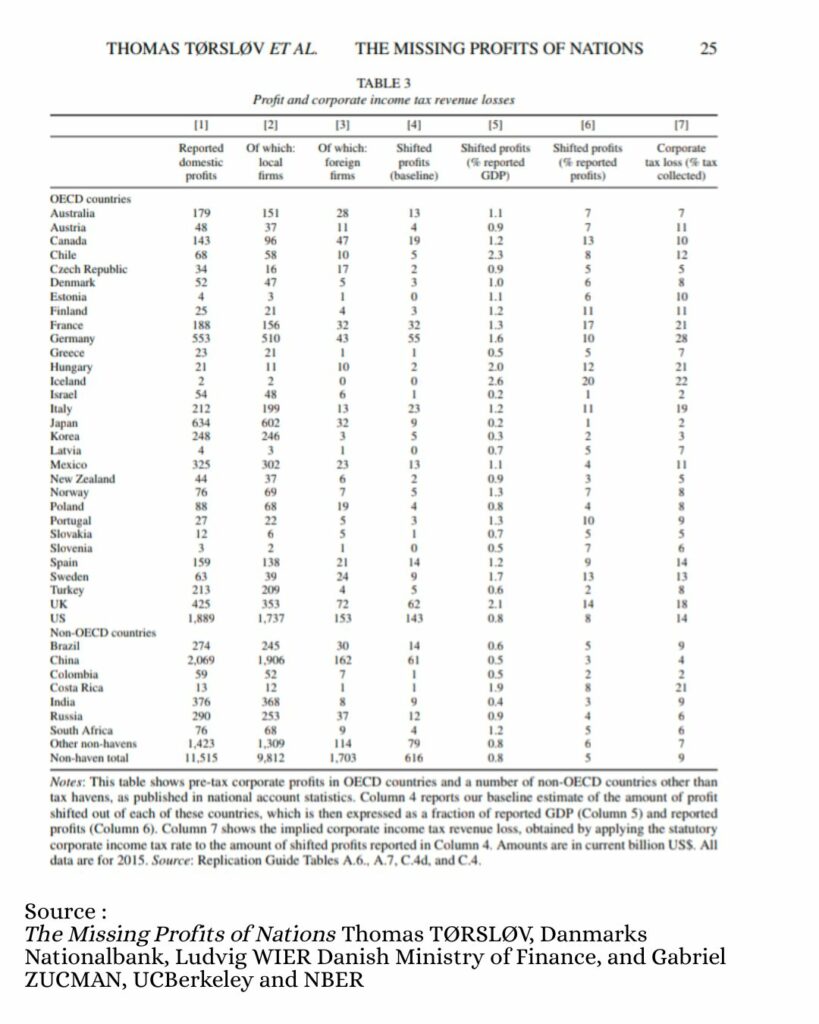

Notons par ailleurs que les politiques « pro business » ont créé des dizaines de mécanismes d’évitement de l’impôt sur les sociétés des multinationales.

C’est ce qui permet aux entreprises du CAC40 d’être 3 fois moins imposées que la PME artisanale, le restaurateur, ou la boulangerie.

Pour la France seulement, dans un papier écrit par le ministre des finances danois, le banquier central et l’économiste Gabriel Zucmann, le manque à gagner est de 23 milliards d’euros. C’est plus de la moitié de ce que le gouvernement français, en avril 2025, dit chercher comme économies pour boucler son prochain budget.

Créer des mécanismes d’évitement de l’impôt n’a pas suscité des investissements dans l’économie privée. En augmentant la rémunération du capital par le dividende et l’augmentation des valeurs boursières, la politique de l’offre a transformé la recette fiscale en réserves de liquidités accumulées par les plus riches, qui l’utilisent pour … prêter à l’État contre des intérêts.

C’était avant la première guerre mondiale un des arguments des bourgeois rentiers refusant l’impôt sur le revenu : ils participaient déjà au financement de l’État en achetant des bons du trésor. Les imposer leur ferait fuiter les capitaux et l’État perdrait en financement.

La réalité fut bien sûr toute autre. D’ailleurs, la période la plus longue de prospérité équitablement partagée entre travail et capital dans le monde démocratique a lieu lorsque les taux d’impôts sur le revenu sont confiscatoires pour les plus riches, les obligeant à investir plutôt qu’à accumuler de l’épargne : les trente glorieuses 1945-1975.

Il fallut plusieurs crises financières, dont celle de 1905 et celle, moins connue, de 1914, pour qu’un économiste bourgeois se rende compte du caractère suicidaire du système et propose une nouvelle manière d’agir et de penser : la politique de la demande.

Appliquée dès 1914, ses recommandations permirent à la Grande Bretagne de financer l’effort de guerre des alliés.

Elles ont ensuite accompagné le plan de reconstruction de l’Europe dès 1945. Cet économiste bourgeois et libéral, c’était John Maynard Keynes.

Mathieu Pouydesseau