Le 18 septembre 2014, les électeurs écossais, qui avaient donné 3 ans plus tôt une majorité absolue aux indépendantistes de gauche du Scottish National Party (SNP), rejetaient par référendum à une large majorité (55,3 vs 44,7) l’indépendance proposée par le gouvernement régional SNP dirigé par Alex Salmond. Pour le Premier ministre britannique de l’époque, le conservateur David Cameron, l’affaire était donc entendue pour au moins une génération sans modification manifeste du contexte politique. Seulement voilà : le contexte politique, Cameron l’a violemment bouleversé deux ans plus tard avec le référendum sur le Brexit. Les cartes sont aujourd’hui clairement rebattues.

Le précédent parlement écossais avait été élu en mai 2016 ; encore sous le choc de la défaite au référendum de 2014 et de la démission de son leader historique Alex Salmond, le SNP, ses élus et son gouvernement dirigé par Nicola Sturgeon n’avaient pas pour mandat d’exiger à brève échéance un nouveau référendum. David Cameron pensait donc être tranquille pour un long moment : il allait remporter le référendum sur le maintien du Royaume Uni dans l’Union européenne et la génération à venir pourrait être mise à profit pour les forces coalisées du Parti travailliste, des Libéraux démocrates1 et des Tories pour reprendre peu à peu l’Écosse au SNP.

Patatras ! Un mois et demi après les élections régionales écossaise, les électeurs britanniques faisaient le choix de quitter l’Union européenne, expulsant du même coup David Cameron qui s’était cru plus malin que ses concitoyens. Enfin, à proprement parler, ce sont plus exactement les électeurs anglais qui ont voté en faveur du Brexit avec des motivations diverses, dont un fort mécontentement des électeurs populaires traditionnellement travaillistes qui y ont eu vu une occasion de sanctionner Downing Street, mais également l’expression d’un rejet de l’immigration européenne et musulmane et d’un nationalisme spécifiquement anglais. Car, dans les deux provinces les plus « périphériques » du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, les électeurs ont choisi majoritairement le vote Remain ; et en Écosse, c’est un vote massif en faveur du maintien dans l’UE qui s’est exprimé avec 62 % des suffrages. Le contexte a manifestement été modifié en profondeur.

Pourquoi l’indépendance ?

Les revendications d’indépendance de l’Écosse avancées par le SNP ne sont pas nouvelles. Elles ont commencé à prendre de l’ampleur dans les années 1970. La fin du « règne » de Margareth Thatcher et les affrontements sur la Poll Tax, qui a incarné jusque dans la violence le mépris du gouvernement britannique pour les Écossais ont donné du corps à leur dénonciation. À la fin des années 1990 avec la mise en place de la devolution – transfert partiel du pouvoir du gouvernement britannique au Parlement écossais de Holyrood, à Édimbourg, les indépendantistes écossais ont pu offrir pour la première fois un débouché politique concret au vote en leur faveur. L’objectif du SNP est de créer une Écosse indépendante qui reposerait sur des principes, que l’on qualifiera de sociaux-démocrates, d’égalité et de justice sociale. Les arguments du parti en faveur de l’indépendance sont donc essentiellement socio-politiques et économiques, ce qui le distingue des partis nationalistes centrés sur les questions ethniques ou culturelles.

L’attachement écossais à l’Union européenne – réaffirmé dernièrement dans une pétition adressée à tous les citoyens européens https://europeforscotland.com/ dans l’espoir de faire pression sur les institutions de Bruxelles pour hâter la (ré)adhésion de l’Écosse à l’Union en cas d’indépendance – ne peut pas se concevoir selon les critères politiques des autres États européens, où des forces politiques peuvent dénoncer l’ordo-libéralisme et la perte de souveraineté populaire que la construction européenne implique aujourd’hui. L’Écosse ne dispose plus d’élément de souveraineté monétaire, financière, budgétaire et diplomatique depuis les XVIIème et XVIIIème siècles ; vues d’Édimbourg ou de Glasgow, l’accession à l’indépendance combinée à l’intégration comme État membre dans l’Union Européenne représenterait à tout point de vue une progression certaine en matière de souveraineté par rapport à la situation actuelle. De même, les garanties sociales offertes par le cadre européen – qui nous paraissent terriblement insuffisantes voire régressives en France – sont une protection non négligeable dans un pays qui a subi violemment la vague ultralibérale du thatchérisme sans que les travaillistes ne rétablissent entre 1997 et 2010 les protections collectives antérieures. Enfin si l’immigration européenne est relativement rejetée en Angleterre, où les patrons font jouer la concurrence sans aucun scrupules, l’Écosse connaît, elle, une situation démographique et territoriale qui fait de l’immigration européenne une nécessité et une condition de son développement.

Il y a donc entre l’Angleterre et l’Écosse une double fracture : gauche/droite – le SNP mène sur le logement et la santé des politiques parmi les plus progressistes d’Europe – et sur l’Europe. Les élections européennes de 2019 ont renforcé cette fracture avec, d’une part, une Angleterre pro-Brexit aux couleurs du Brexit Party et du parti conservateur et, d’autre part, une Écosse pro-européenne aux couleurs du SNP, confirmant par la même occasion les résultats du référendum sur le Brexit trois ans plus tôt. Le référendum de 2016 et les élections européennes de 2019 semblent ainsi légitimer le fait que le SNP réclame la tenue d’un second référendum d’indépendance. En effet, ces deux événements semblent avoir mis en évidence le manque de poids de l’Écosse dans les décisions prises à Westminster, comme cela est dénoncé par le SNP depuis de nombreuses années.

L’indépendance et le pari des jeunes

Face à ces deux rendez-vous majeurs qui ont souligné les divergences entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni, Nicola Sturgeon et le SNP en ont appelé à la jeunesse. La Première ministre écossaise est très présente sur les réseaux sociaux. Elle se montre particulièrement proche de la jeunesse de son pays. En outre, elle multiplie les publications à destination des jeunes afin de les sensibiliser sur la question de l’avenir constitutionnel de leur nation. Stratégie politique ou véritable intérêt pour la jeunesse écossaise ? Toujours est-il que le message semble être relativement bien entendu au vu du nombre toujours croissant de nouveaux membres dans les branches jeunes et étudiantes du SNP.

La jeunesse est clairement un enjeu politique. Alors qu’ils sont souvent réputés pour être distants de la vie politique, notamment lors des élections, le référendum d’indépendance de 2014 avait déjà mobilisé une grande proportion d’entre eux. Le taux de participation des 16-34 ans s’est élevé à 69%. Celui des 16-17 ans, qui avaient le droit de voter lors du référendum, s’est quant à lui envolé à 75%. Les partis politiques ont également vu leurs effectifs augmenter grâce à l’adhésion de nombreux jeunes. Cela a été particulièrement le cas du SNP et des Verts, tous deux pro-indépendance. Concernant les résultats du référendum, 54,3% des 16-19 ans et 54,1% des 20-24 ans ont voté en faveur du maintien de l’Écosse au sein du Royaume-Uni, tandis que 62,2% des 25-29 ans ont voté en faveur de l’indépendance.

En parallèle, depuis 2016, les partis politiques n’ont cessé de voir augmenter leur taux de jeunes adhérents. C’est notamment le cas du SNP et des Verts, tous deux défavorables au Brexit. En cas de second référendum, ces jeunes Écossais, toujours plus engagés en politique, pourraient jouer un rôle clé en faveur de la victoire de l’indépendance. Du moins, cette mobilisation de la jeunesse devrait se poursuivre tant que le sort de l’Écosse en tant que partie prenante ou non du Royaume-Uni ne sera pas fixé.

Le 6 mai, un scrutin à enjeux multiples

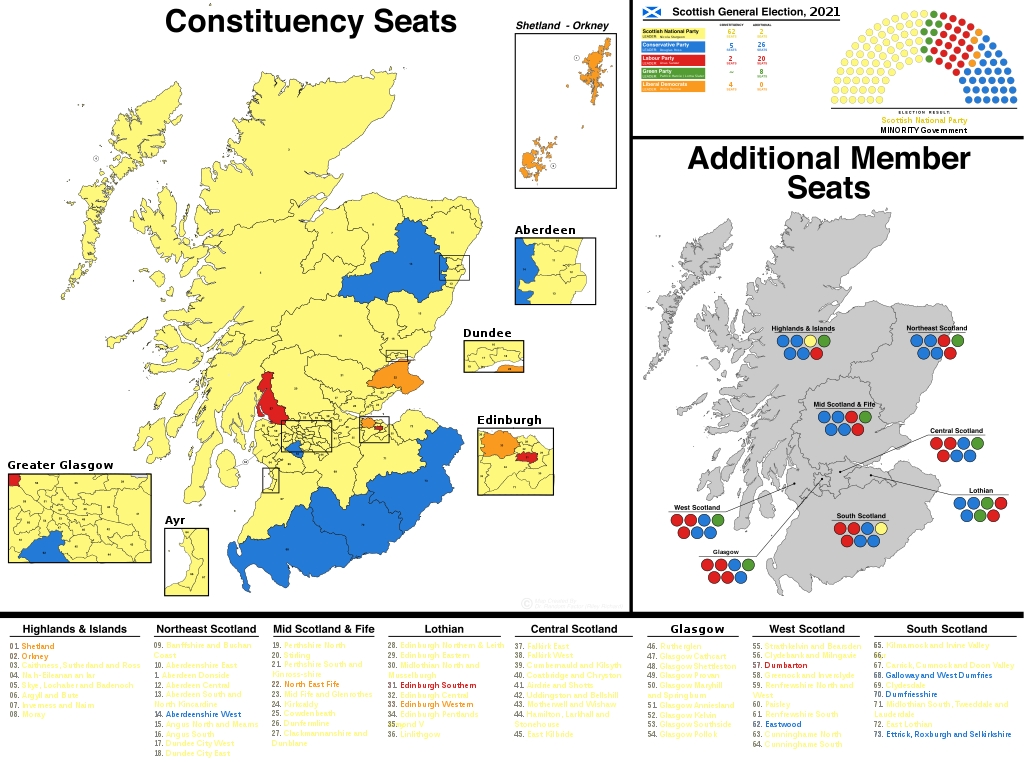

Rappelons le cadre : Le Parlement écossais est élu pour cinq ans selon un système mixte. Chaque électeur2 dispose de deux voix : la première voix sert à élire un député au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans l’une des 73 circonscriptions, la seconde voix est pour une liste dans le cadre d’une région. Le nombre de sièges pour chaque parti est attribué à la proportionnelle en prenant en compte les sièges déjà attribués dans les circonscriptions.

La première ministre écossaise conduit donc depuis l’été 2016 une offensive déterminée pour un deuxième référendum. Dans le long calvaire de Theresa May sur les négociations de sortie de l’UE, ce sont les députés du SNP à Westminster qui ont souvent été les plus percutants et efficaces pour déstabiliser celle qui avait succédé en catastrophe à David Cameron. Ce scrutin était donc évidemment un référendum en faveur d’un deuxième référendum. Afin d’accentuer la pression sur Boris Johnson qui s’oppose au principe même du renouvellement d’une telle consultation, une majorité indépendantiste claire et un mandat incontestable étaient nécessaires. Le pari est rempli : la participation au scrutin a progressé de 7,2 points à 63 % et le SNP a recueilli plus de suffrages qu’il ne l’avait jamais fait, même sous Alex Salmond, avec presque 1 100 000 votes en leur faveur pour le scrutin proportionnel (40,3 %, -1,4 points) et presque 1 300 000 au scrutin majoritaire (47,7 %, +1,2 points) ; un grain de 150 000 voix dans les deux cas. Le SNP gagne un siège, avec 64 députés en tout.

Les Verts écossais, eux aussi en faveur de l’indépendance, gagnent 2 sièges avec huit députés ; faiblement représentés au scrutin majoritaire, ils progressent substantiellement sur le vote proportionnel avec 8,12 % (+1,5 point) et 220 000 voix (+70 000). Pour compléter le tableau indépendantiste, il faut intégrer Alba (qui signifie Écosse en gaélique), récemment créé par Alex Salmond devenu l’adversaire de Nicola Sturgeon. N’ayant pas présenté de candidats au scrutin majoritaire, il espérait faire son trou au vote proportionnel : c’est un échec car il ne recueille que 45 000 voix (1,66%) et n’aura aucun élu.

C’était un des matchs dans le match : Alex Salmond, après avoir été le leader historique du SNP, est devenu l’adversaire acharné de Nicola Sturgeon. Cette dernière représentant la continuité de la ligne social-démocrate du SNP que Salmond lui avait donnée, Alba prétendait représenter un indépendantisme plus centriste. En réalité, il s’agit d’abord d’un règlement de compte personnel : Alex Salmond est convaincu que le cabinet Sturgeon et les hauts dirigeants du SNP sont derrière les accusations de harcèlement sexuel dont il a fait l’objet et pour lesquelles il a été acquitté depuis ; ou en tout cas, que sa successeur n’a rien fait pour empêcher la procédure, ce qui est difficilement défendable quand on veut promouvoir une justice indépendante. Le match est donc plié : l’indépendantisme écossais continuera d’être ancré à gauche.

En définitive, en additionnant les suffrages des trois partis indépendantistes, on obtient 50,12 % pour le vote proportionnel et 49 % pour le scrutin majoritaire, des niveaux jamais atteint précédemment dans les deux catégories. Avec la hausse du taux de participation, et 72 sièges sur 129 (+1 par rapport à 2011), le message politique est d’autant plus clair.

L’autre enjeu était évidemment domestique. Nicola Sturgeon, qui fut ministre de la Santé de 2007 à 2012, est plébiscitée par deux Écossais sur trois pour sa gestion efficace de l’épidémie. Un contraste par rapport à l’attitude erratique de Boris Johnson qui ne doit sa survie aujourd’hui qu’à une tardive mais massive campagne de vaccination avec Astra Zeneca. L’indépendance écossaise a d’autant plus d’attrait qu’il est servi par une première ministre solide.

La lutte était aussi féroce pour la seconde place. En 2016, les conservateurs l’avaient ravie aux travaillistes. Cette année, le chef conservateur, Douglas Ross, promettait des investissements massifs dans les transports et la santé. Pas forcément le point fort des Conservateurs cependant, ce qui témoigne du niveau de déclin des travaillistes autrefois hégémonique en Écosse. Les Tories se maintiennent au vote uninominal et progresse légèrement au vote proportionnel, conservant l’ensemble de leurs sièges. Les travaillistes, eux, ont encore perdu du terrain, même s’ils regagnent quelques dizaines de milliers de voix, celles-ci ne leur permettent pas de maintenir, dans un contexte de forte hausse de la participation, leurs résultats ; ils perdent encore deux sièges. C’est impressionnant car pendant 70 ans, il suffisait à une vache d’affubler le macaron rouge des travaillistes pour être élue au sud du Mur d’Antonin.

D’une manière générale, les élections locales du 6 mai ont été une déroute pour le Labour en Écosse comme en Angleterre. Pour le chef de l’opposition travailliste Keir Starmer, c’est une humiliation et de mauvais augure pour son objectif de reconstruire le Labour avant les prochaines élections générales de 2024. Avec une ligne plus centriste que son prédécesseur Jeremy Corbyn, il avait promis de remettre le parti sur les rails en prenant la tête de la formation quelques mois après sa débâcle aux législatives. « C’est l’illustration la plus spectaculaire que le parti a jusqu’ici échoué à se rapprocher des électeurs des classes ouvrières ayant voté Leave », a estimé John Curtice, un spécialiste des élections britanniques, sur la BBC. Les appels au changement ont rapidement fusé chez les travaillistes et anciens proches de Corbyn : « Keir Starmer doit réfléchir à deux fois concernant sa stratégie », a tweeté la députée Diane Abbott ; « Nous reculons dans des zones où nous devons gagner. La tête du Labour doit urgemment changer de direction », a abondé son collègue Richard Burgon. Il y a une véritable difficulté stratégique pour les travaillistes : comment reconquérir les électeurs ouvriers qui malgré le thatchérisme n’ont jamais convaincu par les avantages de l’UE, tout en reprenant pied dans une Écosse pro-européenne ? L’échec de la stratégie centriste de Starmer et de Salmond semble apporter une partie de la réponse. Mais une Grande Bretagne unifiée, le Labour ne pourra plus gouverner sans reconquérir l’Écosse. Dans un Royaume restreint à l’Angleterre et au Pays de Galles, ce serait aujourd’hui mission impossible sans reconquérir le Red Wall du Nord de l’Angleterre et même au-delà.

Et maintenant ?

« Il n’y a tout simplement aucune justification démocratique pour Boris Johnson, ou pour quiconque, à chercher à bloquer le droit du peuple écossais de choisir son propre avenir », a assuré Nicola Sturgeon : « C’est la volonté de ce pays ».

Réputée pour sa prudence et son expérience du pouvoir (elle est députée depuis vingt et un ans, ministre ou première ministre depuis quatorze ans), elle sait cependant que son jeu présente de sérieuses faiblesses.

D’abord, le gouvernement conservateur de Londres dispose toujours d’un droit de veto sur un éventuel référendum, et Boris Johnson, dès la veille du scrutin, avait déclaré « irresponsable » une nouvelle consultation populaire écossaise. Il s’accroche à l’affirmation qu’un tel référendum ne peut se produire qu’une fois par génération. Par ailleurs, du fait de la déroute des travaillistes, Boris Johnson est sorti des élections locales du 6 mai relativement confirmé et consolidé. Malgré sa gestion au doigt mouillé du Coronavirus, il surfe sur la levée des mesures sanitaires après la vaccination de la majorité du pays, sur le fait que le Brexit en lui-même pose moins de problèmes que prévus pour l’Angleterre et il flatte le sentiment nationaliste des Anglais dans un bras de fer avec la France sur le partage des eaux territoriales autour des îles anglo-normandes. Pourquoi voudrait-il faire un cadeau à Nicola Sturgeon avec un référendum qui pourrait lui coûter sa carrière politique, alors qu’il est en mesure de gouverner le Royaume Uni sans, voire même contre, les trois autres Nations (Écosse, Irlande-du-Nord, Pays-de-Galles) ?

Le SNP dispose cependant d’un argument : pourquoi Boris Johnson refuserait-il aux Écossais de mettre en pratique le principe qu’il a mis en avant – à savoir « le respect de la volonté populaire » – pour virer Theresa May et devenir Premier ministre ? Nicola Sturgeon a d’ores-et-déjà menacé de voter sans attendre un projet de référendum à Holyrood puis de saisir la Cour suprême britannique si Boris Johnson se mettait en travers de son chemin. Pour le moment, la situation reste figée.

Samedi soir, Boris Johnson a téléphoné à la première ministre écossaise pour la « féliciter » et « l’appeler à coopérer » : l’affrontement est cependant inévitable. BoJo va probablement parier sur le pourrissement, le SNP, au contraire, tenter de mettre à profit son refus pour convaincre un maximum d’Écossais que leur destin est de couper le cordon avec Londres, car si les sondages sont aujourd’hui favorables à l’indépendance, les suffrages de l’élection du 6 mai donne une répartition 50-50 entre partis pro et anti-indépendance. N’oublions pas cependant qu’aujourd’hui qu’une partie de ce qu’il reste de l’électorat travailliste est également favorable à l’indépendance. N’oublions pas non plus que l’aspiration à l’indépendance des Écossais ne saurait être perçu comme un délitement des États-nations mais bien au contraire la construction d’un nouveau : la constitution du Royaume Uni n’a jamais été celle d’un État-nation tel que nous l’entendons en France mais bien plus celle d’un État impérial. Boris Johnson pourrait bien être l’archétype de ces représentants de l’État impérial britannique qui confond les intérêts du Royaume avec ceux de la petite Angleterre. On peut se dire que c’est une bonne chose que la majorité conservatrice de Westminster ne soit plus avec BoJo dépendante des ultra-conservateurs unionistes nord-irlandais comme elle l’était sous Theresa May, mais, comme l’ont montré les émeutes mettant en scène de jeunes « loyalistes » à Derry et Belfast, le sentiment de frustration et de trahison – une frontière coupe de fait le Royaume en deux en Mer d’Irlande – pourrait bien hâter les événements dans l’île voisine. À vouloir gouverner seul contre tous et à jouer le pourrissement, Boris Johnson pourrait aussi se mettre à dos les Gallois où le sentiment national est aussi élevé et ceux des Écossais qui défendent encore l’union par défaut.

1 De 1999 à 2011, l’Écosse a été – à partir de la mise en œuvre de l’acte de « dévolution » – gouvernée par un gouvernement de coalition entre travaillistes et libéraux-démocrates. Après un revers en 2003, dû à l’absence temporaire d’Alex Salmond, le SNP a progressivement grignoté les bastions travaillistes du sud de l’Écosse, au point de l’effacer de la carte tant pour les élections à Westminster qu’Holyrood.

2 Les citoyens du Royaume-Uni, de la République d’Irlande, du Commonwealth et de l’Union européenne âgés de 18 ans et plus disposent du droit de vote.