Depuis plusieurs semaines, l’idée de s’inspirer du modèle d’organisation territoriale allemand pour corriger les supposés tares congénitales françaises refait florès. En l’adoptant, nous deviendrions tout à la fois plus vertueux économiquement et budgétairement. Voici pourquoi tout cela relève de la pensée magique…

Comme toutes les fédérations, une tendance à recentraliser

Le modèle fédéral allemand contemporain – né sous occupation militaire et après avoir envisagé un pays divisé en plusieurs États (sans rapport avec la séparation RFA/RDA née de la « guerre froide ») pour empêcher toute résurgence d’une Allemagne puissante – est souvent perçu comme un équilibre entre autonomie régionale et unité nationale, mais il a connu une centralisation progressive des pouvoirs au profit de l’État fédéral (Bund) depuis 1949. Si la Loi fondamentale attribue par défaut aux Länder la compétence législative, la réalité politique et constitutionnelle a modifié l’équilibre. Dès les années 1950-1960, des amendements ont élargi les compétences fédérales, notamment en matière sociale, économique et environnementale, souvent justifiés par la nécessité de garantir l’unité juridique ou économique et la cohésion sociale du pays. L’article 72, permettant au Bund d’intervenir pour assurer cette unité, a été largement mobilisé, réduisant l’autonomie des Länder, y compris dans des domaines comme l’éducation, via des conférences intergouvernementales. Cette centralisation s’est accompagnée d’une interpénétration financière et institutionnelle, rendant le système fédéral complexe et peu transparent. La réforme financière de 1969 créant un système de péréquation fiscale pour réduire les inégalités régionales a logiquement accru la dépendance des Länder les moins riches envers les transferts fédéraux. Les mécanismes de solidarité, bien que nécessaires, sont critiqués pour leur opacité et leur manque d’incitations à l’innovation locale. Les décisions de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, en validant l’extension des compétences fédérales, ont renforcé cette tendance.

Le fédéralisme coopératif allemand, marqué par une collaboration étroite entre le Bund et les Länder via le Bundesrat1, assure une stabilité politique, mais il a aussi engendré une dilution des responsabilités. Les citoyens peinent à identifier clairement les niveaux de gouvernement responsables des politiques, d’autant que les compromis politiques, nécessaires pour obtenir l’accord du Bundesrat, aboutissent souvent à des législations peu lisibles. La multiplication des instances de coordination échappe en grande partie au contrôle démocratique direct, renforçant l’opacité du système.

Après 1993, l’intégration de 5 nouveaux Länder économiquement plus faibles a accru les besoins de péréquation financière et révélé les limites du système. Les transferts massifs vers les Länder de l’ex RDA ont alourdi la charge financière des Länder de l’Ouest et mis en lumière les inefficacités d’un système où les incitations à la performance locale sont faibles. Les débats sur une refédéralisation, visant à clarifier les compétences et à réduire les transferts, se heurtent à des résistances politiques et à l’attachement historique à la solidarité territoriale.

Ainsi, le modèle fédéral allemand, bien que stable, apparaît complexe et peu transparent pour les citoyens. La concentration des pouvoirs au niveau fédéral, couplée à une administration décentralisée mais encadrée, crée une distance entre les décisions politiques et leur perception par la population, limitant la capacité des citoyens à exercer un contrôle démocratique effectif.

D’où vient alors cet attrait pour le modèle fédéral allemand ?

Sans doute en grande partie d’un malentendu, largement alimenté par les élites dirigeantes françaises qui sont dans leur grande majorité convaincues que le modèle social français et nos concitoyens qui y sont attachés seraient archaïques et causes du décrochage économique et financier du pays. L’Allemagne serait donc ce contre-modèle rêvé où règne l’ordolibéralisme et la discipline budgétaire, un modèle couronné par des années d’excédents commerciaux massifs, acquis largement au détriment de ses partenaires européens (dont la France).

Le point de vue allemand fait prévaloir que l’excédent extérieur est le résultat essentiellement de la compétitivité sous-jacente de son secteur exportateur. C’est le succès du Made in Germany, les exportations de machine outils, les produits de la pharmacie et surtout les voitures dans un pays qui a fait le choix de conserver ses usines, quand la France et la Grande Bretagne prenait la voie en partie volontairement de la désindustrialisation, et d’organiser structurellement à son profit la sous-traitance chez ses voisins d’Europe centrale. La tendance au vieillissement de la population implique une augmentation de l’épargne pour lisser la consommation le long du cycle de vie ; face à une forme de désengagement de la puissance publique, les Allemands mettent de côté pour leur retraite, alors que leurs voisins auraient bien besoin d’un redémarrage de leur consommation pour aider leurs industries.

Au-delà toutefois de ces facteurs structurels, il y a également d’autres facteurs qui ont contribué à l’excédent croissant de l’Allemagne. Ils sont liées aux politiques économiques des dernières années :

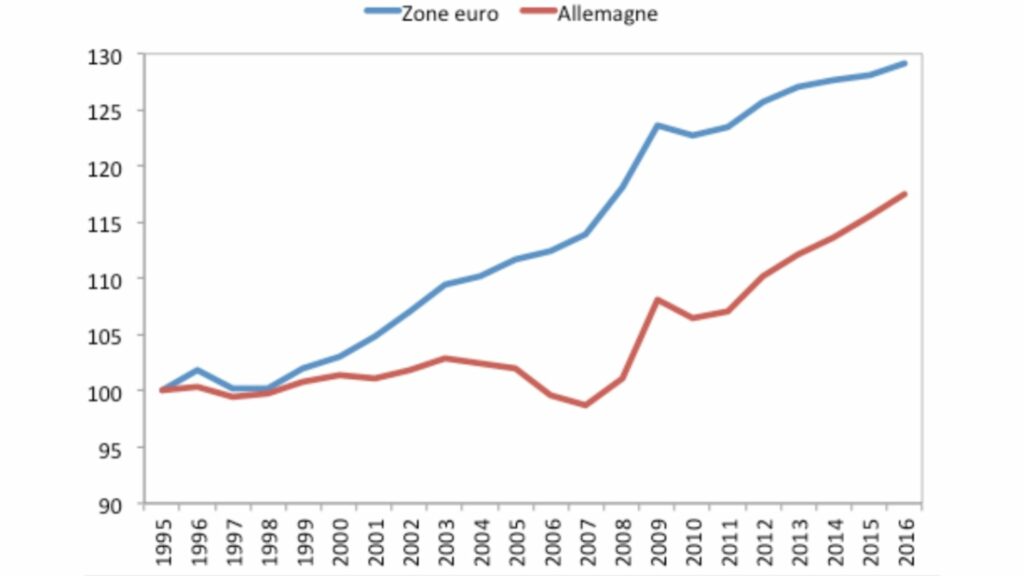

- Des politiques en faveur de la modération salariale : les coûts unitaires de main-d’œuvre de l’Allemagne par rapport à la zone euro ont chuté de 13,4 % entre 1995 et 2007 et l’écart s’est maintenu ensuite ;

- Les avantages de l’appartenance à la monnaie unique : le taux de change l’euro est trop faible pour être compatible avec un solde extérieur allemand équilibré (et au demeurant conforme aux traités). Le taux de change réel de l’Allemagne (le taux de change ajusté en fonction de l’inflation) était sous-évalué de 5 à 15% (FMI 2014), il l’est resté. C’est un avantage sous-estimé pour l’Allemagne : si l’Allemagne utilisait encore le deutschemark, celui-ci serait vraisemblablement beaucoup plus fort que l’euro aujourd’hui, réduisant l’avantage en termes de coûts des exportations allemandes ;

- Un affaiblissement de la consommation privée car la part des salaires dans les revenus s’est dégradée : la compression des salaires (les réformes du marché du travail ont créé un secteur important à bas salaires) a eu des effets secondaires moins positifs sur l’économie. Malgré la forte croissance de l’emploi, la part du PIB revenant aux ménages est passée de 65% au début des années 1990 à moins de 60% actuellement, avec une augmentation analogue des bénéfices des entreprises ; la part des dépenses de consommation est tombée à 54% du PIB, soit beaucoup moins qu’aux États-Unis ou au Royaume-Uni, réduisant la part des importations dans le PIB et contribuant ainsi à la création de l’excédent extérieur croissant de l’Allemagne. Le rattrapage des salaires impliquerait plus d’importations, mais aussi moins d’exportations, car les entreprises produiraient pour un plus grand marché intérieur, en contradiction avec qui a primé jusqu’ici au détriment de la zone euro ;

- Une austérité systématique dans le secteur public, avec des excédents budgétaires et des niveaux d’investissement public parmi les plus faibles d’Europe : la moitié de l’excédent du compte courant de l’Allemagne repose sur un « déficit d’investissement », estimé à 100 Md€ par an en 2018. L’Allemagne disposait sous Angela Merkel de la marge budgétaire nécessaire pour augmenter la dépense publique et réduire les impôts et les cotisations sociales, touchant notamment les bas salaires, pour stimuler la demande privée. Le solde budgétaire structurel de l’Allemagne était passé d’un déficit de plus de 3% du PIB en 2010 à un léger excédent. Une consolidation budgétaire indéfendable étant donnés l’épargne élevée du secteur privé et les taux d’intérêt extrêmement bas dont bénéficie l’Allemagne. Or après la crise des subprimes les gouvernements conservateurs allemands ont choisi de renforcer la « règle d’or » constitutionnelle : Merkel et Schaüble ont fait voter que le déficit structurel serait limité à 0,35% du PIB dès 20112 ;

- Une baisse de l’investissement intérieur privé assis sur le désir de nombreuses entreprises allemandes d’investir à l’étranger. La faiblesse de l’investissement privé se fait sentir dans le secteur des biens non-échangeables et des services, résultat de politiques protectionnistes dans ces secteurs.

L’Allemagne si vertueuse est aujourd’hui en difficulté

Depuis 2023, l’Allemagne fait face à une récession légère mais confirmée et selon les dernières données disponibles de la Bundesbank, l’excédent commercial en biens et services de l’Allemagne diminue ; il atteint tout de même 119,6 Md € en cumulé sur les 7 premiers mois de l’année en baisse d’1/5e par rapport aux 7 premiers mois de 2024. Cette baisse s’explique par une progression plus marquée des importations que des exportations : les mesures commerciales des États-Unis (premier débouché des exportations de l’Allemagne en 2024) ont conduit à une nette dégradation vis-à-vis des États-Unis en 2025.

L’Allemagne est également confrontée à la concurrence chinoise, notamment dans le secteur automobile, car son concurrent est en avance sur la transition de son industrie automobile vers l’électrique. Depuis 2019, les exportations de véhicules chinois ont été multipliées par trois, contre une hausse de +16% pour les exportations allemandes ; dans le domaine des véhicules électriques les exportations chinoises ont été multipliés par 6 (240 000 véhicules en 2019 à 1,5 million en 2023), grâce à une concurrence par les prix très agressive s’appuyant notamment sur des coûts de production plus faibles que dans le reste du monde.

Or l’Allemagne a accumulé un retard préoccupant dans l’entretien et la modernisation de ses infrastructures publiques, résultat d’un sous-investissement persistant et de contraintes structurelles. L’État fédéral, les Länder et les collectivités ont négligé les réseaux routiers, ferroviaires et les équipements publics. Aujourd’hui, près de 4 000 ponts sont en état critique, tandis que le réseau ferroviaire, vieillissant et saturé, affiche des retards d’investissement dépassant les 100 Md €. Le secteur numérique, pourtant stratégique, n’échappe pas à cette logique. Malgré des annonces comme la stratégie numérique de 2022, les objectifs restent flous et les réalisations tardives.

Le déploiement de la fibre optique, par exemple, accuse un retard marqué, avec seulement 12% des connexions haut débit en fibre, contre plus de 70% en France, résultat des choix politiques passés, comme l’abandon d’un plan national ambitieux dans les années 1980. La complexité du système fédéral et la lenteur des procédures administratives ont aggravé ces retards. Les communes, souvent en première ligne, manquent de ressources pour répondre aux besoins locaux, qu’il s’agisse de la rénovation des écoles ou de l’entretien des routes.

Corriger le modèle ?

C’est dans ce contexte que les gouvernements qui ont succédé à ceux d’Angela Merkel ont dû faire face aux conséquences des politiques d’austérité et de consolidations budgétaires, alors même que l’Allemagne était assise sur des excédents impressionnants dont ils ne disposent plus. Les 3 années de chancellerie Scholz ne furent qu’une pénible transition marquée par l’indécision ; sa coalition « feu de circulation » est tombée justement sur le rejet d’un possible assouplissement de la règle d’or budgétaire par les libéraux-conservateurs du FDP.

Après la victoire relative de la CDU/CSU conduite par Friedrich Merz en février 2025, l’accord avec le SPD s’est notamment fondé sur un paquet fiscal très conséquent largement consacré aux dépenses de défense et aux infrastructures, nécessitant une réforme constitutionnelle pour en finir avec le « frein à la dette » avec une majorité des 2/3 au Bundestag et au Bundesrat pour être approuvée : ce vote a été obtenu le 18 mars avant l’installation du nouveau Bundestag (25 mars), car une telle majorité qualifiée était impossible à obtenir avec les rapports de force issus du scrutin de février.

Depuis le gouvernement de coalition CDU/CSU-SPD tente de mettre en œuvre un plan en 3 points :

- La sortie des dépenses de défense3 au-delà de 1% du PIB des limites du frein à l’endettement. Les dépenses de défense répondent à une définition large incluant l’aide à l’Ukraine, le renseignement, la cybersécurité et la défense civile. Le jour même de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le chef de la Bundeswehr, Alfons Mais avait sur LinkedIn jugé sévèrement l’état de l’armée : « l‘armée que j’ai l’honneur de commander, se tient là plus ou moins les mains vides. Les options que nous pouvons proposer au gouvernement pour soutenir l’alliance sont extrêmement limitées » ;

- L’autorisation d’un déficit structurel pour les Länder de 0,35% du PIB alors qu’ils devaient être à l’équilibre auparavant ;

- La constitution d’un fonds d’infrastructures hors budget de 500 Md € (11,6% du PIB en 2024) sur 10 ans (environ 1% du PIB en dépenses annuelles). Le champ couvert toucherait l’éducation, les transports, la décarbonation, le logement et les mesures visant à renforcer la résilience économique. 100 Md € seraient transférés au fonds « climat et transformation » et un autre fonds de 100 Md € iraient aux Länder et aux communes.

Or, suite à la pression des Länder, la disposition qui prévoyait d’attribuer initialement 60 Md € exclusivement aux communes a été supprimée ; comme souvent dans le cadre du fédéralisme, ces dernières sont les parents pauvres de la négociation budgétaire. Pourtant, les communes allemandes assument 60% des investissements dans les infrastructures publiques et elles se trouvent en première ligne face à des missions de plus en plus complexes et coûteuses (l’accueil des réfugiés, la modernisation des écoles ou le développement des infrastructures numériques). Leur capacité à y répondre est limitée par un sous-financement structurel et une administration engorgée par les procédures.

Les subventions, bien que bienvenues, s’accompagnent de démarches qui découragent souvent les collectivités, faute de personnel et de temps pour monter les dossiers requis. Les délais d’examen, parfois interminables, aggravent la situation en exposant les projets à des surcoûts liés à l’inflation ou à la hausse des prix des matériaux, et, comme en France, les dotations ne sont pas ajustées en conséquence. Par ailleurs, l’obligation de « supplémentarité » inscrite dans le projet de loi initial – c’est-à-dire l’exigence d’utiliser l’argent exclusivement pour des investissements supplémentaires – a aussi été supprimée, alors qu’il avait été constaté que certains Länder réduisent leurs budgets d’investissement réguliers et comblent le vide avec les crédits du fonds spécial.

En définitive, si le plan d’investissement de Berlin répond à une nécessité criante et représente une opportunité théorique pour les communes et les Länder, son succès dépendra de la capacité des autorités à réformer en profondeur les procédures administratives et à allouer les ressources humaines nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Sans ces changements structurels, les fonds risquent de rester inutilisés ou mal employés, laissant les collectivités locales face à des défis toujours plus pressants, mais sans les outils pour y répondre efficacement.

Sortir de la mauvaise foi

La présentation de la réalité du fédéralisme allemand et des enjeux vitaux auxquels l’Allemagne est confrontée aujourd’hui devrait permettre d’aborder l’analyse du modèle allemand avec une plus grande rationalité. La nature fédérale de la puissance publique de notre grand voisin n’explique pas sa « réussite », ses erreurs ou ses échecs. Son organisation actuelle représente également des difficultés structurelles qui sont elles-mêmes critiquées à domicile ; celles et ceux qui prétendent importer en France la réussite germanique en copiant son modèle territorial ont en réalité autre chose en tête.

Aussi, soyons honnêtes : le sujet n’est pas l’organisation de l’État mais plutôt la nature des projets politiques qu’on défend et dont on débat (et la manière dont ces débat sont tranchés) et éventuellement la nature de l’État qui correspond le mieux à l’identité historique d’une nation et à la réalité de sa demande sociale.

Frédéric Faravel

- Le Bundesrat ou Conseil fédéral est la représentation législative fédérale des 16 Länder. Ses membres sont nommés par les gouvernements des Länder ; même s’il exerce, en coopération avec le Bundestag (parlement fédéral), le pouvoir législatif et le pouvoir constituant au niveau fédéral, il ne peut être totalement assimilé à une chambre haute d’un parlement bicaméral supposé. ↩︎

- à lire : Mais où sont passés les excédents commerciaux allemands ?, Mathieu Pouydesseau, 24 novembre 2025 : https://librechronique.net/2025/11/24/mais-ou-sont-passes-les-excedents-commerciaux-allemands/ ↩︎

- à lire : L’armée allemande incapable de défendre son pays ?, Ernst Stetter, note pour la Fondation Jean-Jaurès, 28 février 2022 : https://www.jean-jaures.org/publication/larmee-allemande-incapable-de-defendre-son-pays/ ↩︎