Vendredi 25 août, Emmanuel Maurel participait au débat organisé à Blois pour les universités d’été du Parti Socialiste « Climat, fins de mois, mêmes combats ? ».

L’occasion de rappeler que, pour agir de pair pour la Justice sociale et la transition écologique, il était indispensable de travailler à son acceptabilité sociale pour faire reculer les forces du « grand refus » qui marquent aujourd’hui des points…

Et surtout la nécessité d’agir sur nos modes de production, nos conditions de production contre le libre-échange morbide du capitalisme et le choix de ce que l’on veut produire. Une source de combats communs essentiels pour la gauche française, si elle le veut.

Les autres participants au débat étaient Sébastien Vincini, Sophie Taillé-Polian, Elsa Faucillon, Benoît Hamon, Marie Toussaint et Aurélie Trouvé ; il était animé par Chloé Ridel.

« Tant d’autres choses encore » là tu me surprends un peu quand même. Bon, c’est « vendredi confessions », c’est comme les alcooliques anonymes : « oui j’ai longtemps été militant socialiste », comme Benoît [Hamon] « ça fait longtemps que je n’ai pas parlé devant les socialistes, je suis très ému » et en plus c’est vrai.

C’est un sujet qui est absolument passionnant et qui devrait faire la Une de l’actualité aujourd’hui.

On peut regretter d’ailleurs, puisqu’on parlait du rapport de la gauche et des classes populaires, on peut regretter que parfois la gauche ait un peu trop tendance à se regarder le nombril et à s’interroger sur des sujets un peu secondaires voire picrocholins, plutôt que parler de ce qui aujourd’hui interpelle et inquiète les Français, c’est-à-dire l’inflation, la rentrée scolaire qui s’annonce mal et bien sûr la guerre, les questions écologiques auxquelles ce débat est consacré.

Moi je pense qu’on est tous – et je crois que ça a été dit par Aurélie [Trouvé, députée LFI] –, on est tous aujourd’hui à peu près d’accord sur le « logiciel écosocialiste ». On pense qu’il ne faut pas séparer le combat social du combat écologique, on pense qu’en effet les pauvres sont les plus concernés par la pollution, et donc nécessairement la transition écologique s’accompagne de mesures sociales.

J’ai même envie de dire qu’on est tous d’accord, les socialistes compris – surtout quand ils sont dans l’opposition – pour dire qu’on se mobilise contre l’extension de la société de marché qui a une logique de prédation, une logique d’exploitation, une logique d’hyper consommation qui révèlent la nature profondément morbide du capitalisme. ça on est tous d’accord.

Et donc on est tous d’accord forcément sur le fait que si on fait la transition écologique ça ne peut pas aller à l’encontre de la justice sociale.

Est-ce que majoritairement dans le pays on est d’accord là-dessus ? Je n’en suis pas sûr. Je n’en suis pas sûr pour plein de raisons.

D’abord il y a – Benoît y a fait allusion dès le début – il y a les forces du « grand refus ». C’est-à-dire les gens qui, contre le réel, continuent à affirmer que ça peut continuer comme aujourd’hui et qu’on peut continuer à vivre comme aujourd’hui – tu parlais de Trump mais Trump c’est la version exacerbée de ce phénomène – mais c’est George Bush, dès la conférence de Rio, qui avait dit cette phrase qui a été reprise après par les différents présidents républicains, “notre mode de vie n’est pas négociable”. Si tout le monde vivait comme les États-Unis ça ferait 5 planètes, mais « ce n’est pas négociable ». Et donc on a en face de nous des gens qui sont dans un déni de réalité assez stupéfiant. Et pourtant, ils marquent des points !

Je ne vous parle même pas du délire climato-sceptique qui a envahi les réseaux sociaux depuis quelques mois maintenant, mais ils marquent des points avec leurs épigones européens. Regardez le programme de l’AFD en Allemagne, l’extrême-droite allemande, elle reprend exactement le programme de Trump, avec la négation totale de la question écologique et le refus des politiques européennes en la matière.

Mais c’est le cas aussi du FN. On n’a pas parlé du RN depuis tout à l’heure mais ils ont, il y a trois jours, fait une conférence de presse sur ce qu’ils appellent « l’écologie du bon sens ». Il n’y avait pas beaucoup d’écologie et encore moins de bon sens. Mais, n’empêche, eux, ils ont bien vu qu’il y avait un sillon à marquer et ils ne vont pas nous lâcher là-dessus et c’est pour ça que l’adversité elle est quand même forte.

Et elle est forte d’autant plus qu’il y a parfois, y compris dans les classes populaires, même si ce qu’a dit Elsa Faucillon [députée PCF] à l’instant est très important. D’ailleurs ça me faisait penser à une ministre macroniste qui avait dit « les pauvres, ils sont dans la sobriété subie ». C’est nier complètement la conscience politique des pauvres et toute façon c’est bien ils étaient déjà dans un mode de vie écolo parce que de toute façon ils n’avaient pas le choix. Non évidemment ce n’est pas le cas.

Mais je reviens sur ce qu’a dit très fortement Sébastien [Vincini, président PS du Conseil départemental de Haute-Garonne] parce que c’est important. Il y a eu des moments, on va dire, de perception un peu décalée. Par exemple au moment de la taxe carbone on a eu beaucoup de gens – et c’est la naissance du mouvement des « Gilets Jaunes » – qui étaient en désaccord avec la façon dont c’était fait et la façon dont c’était présenté.

De la même façon, sur les ZFE [Zones à Faibles Émissions] c’est un sujet qu’on devra affronter et que les élus affrontent dès maintenant.

Je vois par exemple en Île-de-France, il y a une perception, un ressentiment de certains habitants de Grande banlieue, qui n’ont pas d’autre choix que prendre leur voiture au diesel et qui ont l’impression qu’ils vont être sanctionnés pour ça.

Et ça il faut le prendre en compte, parce que dans le livre de Bruno Latour, auquel vous faites allusion qui est en effet un livre passionnant, il parle quand même de ça. Il dit qu’il faut prendre en compte ce ressentiment, ces appréhensions, parce que l’acceptabilité sociale des politiques écologiques c’est fondamental. C’est très important.

Il y a une deuxième chose – Elsa faisait référence à « l’imaginaire » – et en effet, lors de sa campagne présidentielle, Benoît Hamon avait dit « on élabore ensemble un imaginaire puissant pour un futur désirable. » Je sais pas si tu te souviens, Benoît … tu t’en souviens sûrement ! Mais c’était très juste ! Sauf qu’on a en face de nous aussi un imaginaire très puissant, ce n’est pas seulement l’imaginaire droitier auquel il était fait allusion, c’est l’imaginaire de la société de consommation, les grosses bagnoles, la « fast fashion », la mode pas chère, les posts sur Instagram – je rappelle que tous ceux qui postent sur Instagram des photos de bouffe, ça consomme l’équivalent de deux centrales nucléaires par an !

Donc tout ça, c’est l’imaginaire de la société d’hyper consommation capitaliste, c’est pas toujours facile à affronter.

Donc moi je pense, parce que le futur désirable c’est une société sobre et décente, on a un gros boulot de bataille culturelle. C’est assez facile de s’attaquer au mode de vie des riches, parce que ça, évidemment, c’est tellement caricatural, arrogant, mais pour d’autres choses à mon avis c’est plus dur.

Consommer autrement, mais aussi produire autrement !

Moi, c’est ça dont je voulais parler aujourd’hui, parce que la question pour moi qui est fondamentale : c’est où on produit et qu’est-ce qu’on produit, qu’est-ce qu’on veut produire !

Et là, j’en viens à l’Europe parce que c’est un bon exemple…

En Europe, on vote – dans l’allégresse et dans l’enthousiasme – plein de textes pour « écologiser » les politiques européennes : le Green New Deal, le Net Zero Industry… Sylvie Guillaume [eurodéputée PS] est là … il y en a plein d’autres, tu pourrais m’aider toi [Marie Toussaint, eurodéputée EELV] parce que tu les connais tous… On vote tout ça et on se félicite parce qu’il y a une diminution des gaz à effet de serre depuis quelques années. Et on dit « l’objectif c’est moins 55%, c’est formidable on va y arriver ».

Sauf que pourquoi il y a une baisse des émissions de gaz à effet de serre en Europe ? C’est parce qu’on les a totalement délocalisées ! Le symbole de la mondialisation c’est le porte-containers ou le camion. C’est-à-dire qu’en fait on a exporté notre pollution, et ça continue !

Parce que c’est ça le problème, cette hypocrisie que je veux dénoncer : ça continue !

Je vais donner 3 exemples.

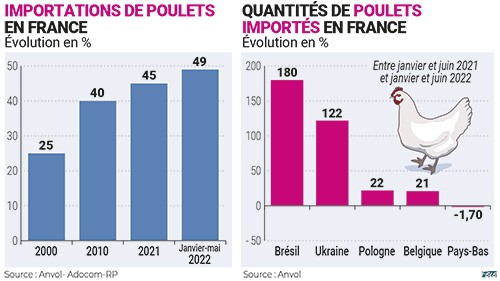

Premier exemple du « ça continue », on vote le Green New Deal. On dit « l’Europe va être un continent vertueux au niveau écologique », on s’adresse aux classes populaires « vous allez voir ce que vous allez voir en termes de production et de consommation », et en même temps on est en train de négocier, voire de voter – et j’attends de voir, là pour le coup ça peut être un combat commun pour la gauche française, là c’en est un –, en même temps on va voter un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande ! On a un pays qui est à près de 20 000 bornes de l’Europe mais on veut importer toujours davantage – quoi ? – de l’agneau et du lait ! Je m’excuse mais, ça, c’est le symbole de l’absurdité libre-échangiste du système capitaliste.

Ça c’est la première chose.

Je veux donner un deuxième exemple : on est super content parce qu’en Europe on a de plus en plus de photovoltaïque… sauf qu’on a pris du retard et 90% des panneaux photovoltaïques ce sont des panneaux chinois. Pourquoi ? parce qu’au nom de la « concurrence libre et non faussée », on n’avait pas mis de barrières douanières à l’entrée ! Résultat : l’industrie européenne du photovoltaïque s’est cassée la gueule et maintenant il n’y a que du photovoltaïque chinois. Et c’est quoi le photovoltaïque chinois ? C’est construit avec des centrales électriques à charbon, avec une empreinte carbone 50% de plus qu’un produit européen ! Là aussi on marche sur la tête.

Voilà un combat européen : on veut du photovoltaïque européen ! On veut des batteries européennes, parce que là c’est pareil, je vous l’annonce, les voitures électriques c’est super on a voté dans 10 ans on passe tous aux voitures électriques. Mais s’il n’y a pas de barrières douanières et si on ne met pas de subventions publiques puissantes pour aider les entreprises européennes, alors ça sera 100% chinois ! et pour les classes populaires, ça sera plus de chômage et ça sera des produits fabriqués dans des conditions déplorables et dégueulasses.

Voilà encore un combat commun qu’on peut mener tous, à gauche, pour justement allier combat social et combat écologique.

Dernier point et je finis là-dessus, parce que ça c’est l’actualité.

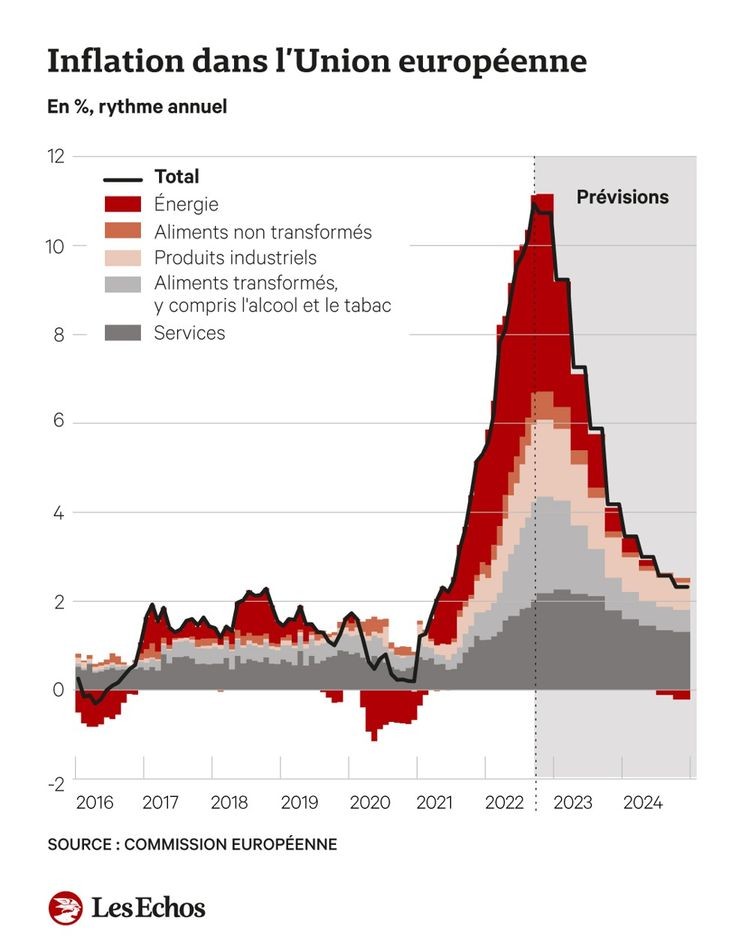

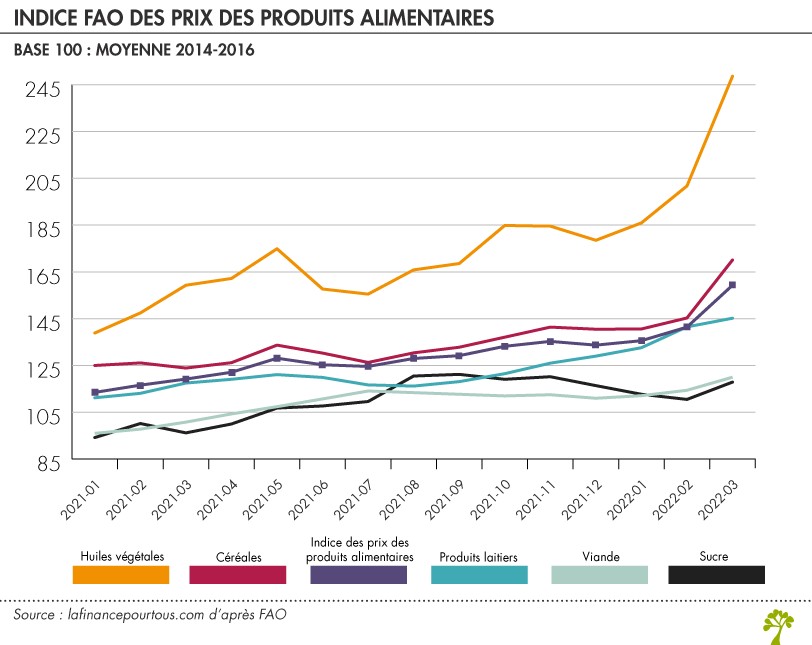

L’inflation des prix alimentaires et de l’énergie, ça vient d’un truc tellement fou, qui s’appelle le marché de l’électricité européen. Le marché de l’électricité européen quand il a été fait, il y a plusieurs décennies, on a dit « on a une super idée » – enfin ce sont surtout les Allemands qui avait la super idée – on va indexer le prix de l’électricité … sur quoi ? Sur le gaz !

Il se trouve que vous connaissez la situation : le prix du gaz explose et l’Europe n’est toujours pas capable de dire « on s’est peut-être trompé ». D’abord, l’électricité ce n’est pas forcément un marché : au nom de l’ouverture à la concurrence, on a pété EDF et on a créé des concurrents totalement fantoches qui ne produisent rien ! Mais, par contre, qui achètent de l’électricité à prix coûtant à EDF et donc ça pose des problèmes à la boîte !

Et puis surtout, la situation c’est qu’aujourd’hui on achète du gaz américain et du gaz qatari, qui coûtent 4 fois plus cher que ce que coûtait le gaz auparavant et qui, en plus, ont une empreinte carbone 2 fois plus importante.

Alors si on veut des combats à mener en Europe, au niveau de la gauche, moi je suis d’accord : Made in Europe, Made in France, sortie du marché européen de l’électricité !… Bref il y a plein de choses à faire pour concilier la justice sociale et les questions écologiques, mais il faut qu’on se bouge !