Il aura fallu attendre 4 mois pour que le Gouvernement apporte des réponses aux violentes émeutes qui ont suivi le meurtre de Nahel. On espérait que ce long délai serait mis à profit pour affiner le diagnostic et proposer des solutions à la hauteur : il n’en est malheureusement rien. L’Élysée et Matignon n’ont pas évolué depuis juillet. Ils sont restés agrippés au discours de « fermeté » et à une vision hors sol de « l’autorité parentale ».

Miroir aux alouettes sécuritaire

Jeudi 26 octobre 2023, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris, devant un parterre de 250 maires, Élisabeth Borne a présenté ses mesures pour « réaffirmer l’autorité et l’ordre républicain ». Si nous ne contestons pas la nécessité d’apporter des réponses dans ce domaine, nous ne pouvons que constater l’absence d’analyse sérieuse sur les causes de l’affaiblissement de l’autorité républicaine.

Après avoir fait un point d’étape sur la reconstruction – « 60% des bâtiments publics partiellement ou totalement détruits ont d’ores-et-déjà été remis en état », abondement des assurances à hauteur de 100M€ – l’exécutif s’est clairement inscrit dans une matrice répressive, agrémentée d’expressions martiales (« opération coups de poing », « envoyer des forces », « task force »), sans lien solide avec les sciences sociales ce qui est une faiblesse majeure.

La résolution des inégalités urbaines par des politiques publiques de long terme n’est pas la priorité du Gouvernement, comme l’illustre son nouveau dispositif de « Forces d’Action Républicaine ». Destiné à envoyer dans un territoire en difficulté des policiers, des fonctionnaires des finances et des personnels éducatifs, il conforte la logique des mesures et des crédits « exceptionnels », qui se substituent depuis plus de 20 ans aux mesures pérennes de droit commun. Nous y reviendrons.

La France n’a pas besoin de « coups de poing » mais d’action publique durable

Comme Nicolas Sarkozy qui avait aboli en 2002 la police de proximité, Borne et Darmanin cantonnent l’action policière à la projection de forces dans des quartiers qu’elle ne connaît plus. La plupart des élus locaux le déplorent – même à droite – éclairés par la faiblesse des moyens consacrés aux unités de « police de sécurité du quotidien ». Tôt ou tard, il faudra pourtant reparler de police de proximité et en tirer les conséquences en matière de tranquillité publique, au lieu de privilégier le seul « maintien de l’ordre » a posteriori.

Pour donner des gages, le Gouvernement envisage d’élargir les pouvoirs des polices municipales. Mais là aussi, les élus locaux sont divisés, même ceux de droite. Certes, des Robinet (maire Horizons de Reims), Estrosi (maire Horizons de Nice) ou Ciotti, patron de LR, y sont favorables. Mais là encore, la réalité du terrain rattrape les effets d’annonce : accroître les pouvoirs des polices municipales s’accompagnerait d’un retrait équivalent de la police nationale et de la gendarmerie. Un Maire LR comme Benoît Digeon à Montargis rappelait en marge du happening de La Sorbonne que le commissariat de son secteur a perdu 30 policiers en 4 ans. Partout où une police municipale est mise en place, les effectifs de police nationale baissent.

Jusque dans le maintien de l’ordre, le rappel à l’autorité de l’État par Élisabeth Borne masque un désengagement pour renvoyer la responsabilité aux collectivités

Certains élus locaux pourraient être séduits par la ficelle des nouveaux pouvoirs judiciaires accordés aux polices municipales, car ils sont confrontés à la déception de leurs électeurs, face à des résultats qui ne sont généralement pas à la hauteur des dépenses engagées du fait des compétences heureusement limitées des polices municipales. Or, en plus des risques de politisation de l’action de terrain, cette politique de « décentralisation » de la police pourrait s’avérer catastrophique pour l’égalité territoriale : les villes sans ressources suffisantes seront désertées par la police nationale et la gendarmerie et ne pourront pas compenser par la police municipale. On comptera des effectifs pléthoriques et bien équipés, des caméras par centaines à Nice ou à Rueil-Malmaison, mais que se passera-t-il à Charleville-Mézières ou à Grigny ?

Le Gouvernement apporte ainsi une mauvaise réponse à un vrai problème, constaté lors des émeutes : le temps d’intervention des policiers, bien souvent éloignés des lieux des violences. En faisant reposer la charge sur la police municipale au lieu de rétablir la police de proximité, on aggrave l’inégalité territoriale tout en se refusant de réfléchir aux moyens juridiques et budgétaires, et aux stratégies d’action.

Par exemple, l’obligation pour un jeune délinquant de respecter de jour comme de nuit un placement dans une unité éducative de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et d’y suivre ses activités de formation et d’insertion est louable, mais encore faut-il que les services de la PJJ soient en capacité de l’assumer, alors qu’ils subissent un déficit récurrent de ressources humaines et financières.

La Première ministre a rajouté que « dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires », son cabinet évoquant après cette annonce une montée en puissance du « partenariat Justice-armées » avec « les classes de défense dans les CEF, la mise en place de mesures d’encadrement militaire, la signature de nouvelles conventions locales pour la réalisation de travaux d’intérêt général (TIG) au sein d’unités militaires et la participation des militaires dans l’organisation de stages de citoyenneté ». L’armée française est certes disciplinée et aux ordres du pouvoir politique, mais sa mission n’est pas de remettre les délinquants dans le droit chemin et ses soldats n’ont pas été formés pour ça.

La force d’une sanction, particulièrement chez les plus jeunes, c’est sa précocité et sa certitude

La multiplication par cinq de l’amende pour non-respect d’un couvre-feu par un mineur, en la portant à 750 € (au lieu de 150) et les mesures pour « responsabiliser » les parents – aggravation de la peine de délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales, « contribution citoyenne familiale éducative » versée à une association d’aide aux victimes, responsabilité financière civile solidaire des deux parents d’un enfant coupable de dégradations, stages de responsabilité parentale – relèvent également de la posture. Rappelons deux chiffres : 60% des jeunes émeutiers sont issus de familles monoparentales et 40% des enfants résidant au sein d’une famille monoparentale vivent sous le seuil de pauvreté. La définition des aides à apporter aux familles monoparentales est renvoyée aux bons soins d’une commission (à créer), alors que la part de ces familles est de 35% en Seine Saint-Denis contre 20% dans le reste du pays. Les moyens dévolus au soutien scolaire et à l’éducation populaire demeurent très insuffisants. Au regard de cette réalité sociale, de telles annonces ne peuvent être que des pétitions de principes.

Pétition de principes, parce que la force d’une sanction, notamment chez les plus jeunes, tient autant à sa sévérité qu’à sa précocité et sa certitude. Cela implique d’avoir une justice effective, or en France celle-ci est engorgée et tarde à prononcer les peines, voire n’est pas en capacité de les faire exécuter. Les conséquences s’en ressentent gravement en matière d’autorité, de sens des responsabilités et de sentiment d’impunité. On peut toujours annoncer des peines très sévères, cela n’en sera que plus contre-productif si on ne peut pas les appliquer. Il en va de même pour les amendes aggravées ou la responsabilité financière des familles : personne ne pourra les recouvrer sur des familles le plus souvent insolvables. Et on voit mal comment exiger d’une mère seule que ses adolescents ne sortent pas dans la rue en son absence (et même en sa présence).

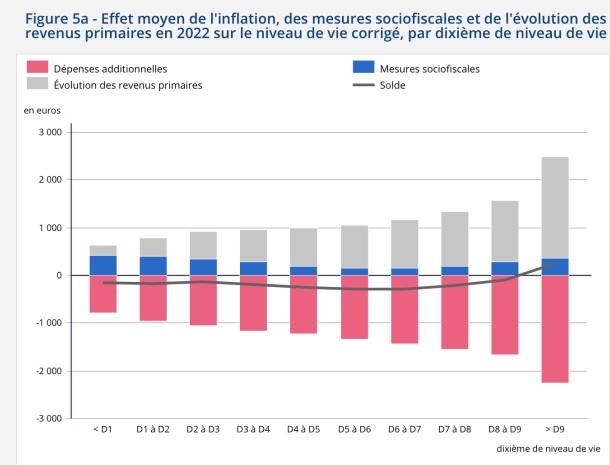

Le gouvernement choisit les discours martiaux pour ne pas s’attaquer à la pauvreté, laquelle a augmenté depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron. Et cette logique ne se dément pas à l’examen du prétendu « volet social » de la réponse gouvernementale.

Réponse sociale, vous êtes sûrs ?

On connaît la chanson : la politique de la Ville est un échec, « un puits sans fond » qui favorise l’assistanat et gaspille « nos impôts » pour des associations inutiles… Aux yeux des réactionnaires de tout poil, les violences qui ont suivi la mort de Nahel démontrent que l’argent public est dilapidé, les émeutiers profitant « grassement » de ces budgets avant de détruire les équipements publics mis à leur disposition : « de la confiture pour des cochons », pourrait-on dire…

Quand on veut tuer la politique de la Ville, on l’accuse « d’avoir la rage »

Chaque année, entre deux et trois milliards d’euros sont débloqués directement ou indirectement pour la politique de la ville. On compte un peu moins de 600 M€ pour les contrats de Ville. S’y ajoutent des mesures fiscales : certaines PME et petits commerces de banlieue sont exonérés de cotisations foncières (en 2022, cette exonération a coûté 235 M€ à l’État). Il y a également une enveloppe de solidarité urbaine pour les communes les plus pauvres (2,5 Mds€ en 2022). Mais ce qui concentre le plus d’efforts, c’est le programme national de rénovation et de renouvellement urbains : entre 2003 et 2022, près de 46,5 Mds€ ont été dépensés pour rénover quartiers et bâtiments. Sauf que, depuis 2003, l’État n’a investi « que » 3 milliards, le reste provenant de prélèvements sur les organismes HLM (20 Mds€), sur l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU, 12 Mds€) et de 9 Mds€ d’abondements des collectivités territoriales.

Or les collectivités territoriales et les organismes HLM ont été particulièrement maltraités lors du premier quinquennat Macron. Les premières ont vu leurs recettes stagner et leur fiscalité propre disparaître. Quant aux seconds, les gouvernements d’Emmanuel Macron leur ont pris des milliards d’euros pour réduire le déficit, en pleine crise de l’accès au logement.

Élisabeth Borne a beau répondre que ses mesures « dépasse[nt] largement la question des quartiers et des banlieues », arguant qu’un tiers des villes concernées par les émeutes n’ont pas de « quartier prioritaire », on rappellera que leur nombre a été artificiellement réduit lors du quinquennat Hollande : en juin 2014, ils passaient de 2500 à 1500 sur 700 communes, dont 100 nouvelles. L’affichage de quelques villes supplémentaires dans la « diagonale du vide » a donc été payé par l’exclusion de… 1000 quartiers en difficulté ! En mars 2018, le dispositif (peu convaincant) des « emplois francs » a été circonscrit à 200 quartiers.

Mais en réalité, situer le débat sur la cartographie des quartiers prioritaires revient à se battre pour les miettes du gâteau.

Définir où sont les véritables responsabilités politiques de l’échec

Si la politique de la ville a permis un rattrapage à la marge dans certains quartiers, elle n’a jamais pu jouer son rôle de réduction des inégalités territoriales. La responsabilité de cet échec n’incombe pas à ses dispositifs et leurs faibles crédits « exceptionnels », mais à l’absence de politique publique véritablement égalitaire et redistributrice à la base. Ce n’est pas la faute de la politique de la ville si aucun gouvernement n’a cherché à modifier les structures inégalitaires qui frappent les habitants des quartiers. De véritables déserts médicaux continuent de se développer en Seine-Saint-Denis. Un enfant scolarisé dans ce département a reçu avant le bac un an d’enseignement de moins qu’à Paris.

Les responsables politiques ne posent pas suffisamment la question de la réussite éducative des classes populaires, ni ne s’attaquent à la reproduction sociale dans l’école de la République. On connaît l’état de l’Éducation nationale, mais on pourrait tenir le même propos pour l’Hôpital public : sa situation est catastrophique en général et pire encore dans les territoires défavorisés.

Depuis le rapport des députés François Cornut-Gentille (LR) et Rodrigue Kokouendo (LREM) publié en 2018 sur les moyens et l’action de l’État en Seine-Saint-Denis, on « sait » que la République accorde aux quartiers « prioritaires » « quatre fois moins de moyens qu’ailleurs, rapporté au nombre d’habitants ». À cette inégalité flagrante et fondamentale, les annonces gouvernementales à l’occasion du comité interministériel des Villes de Chanteloup-les-Vignes, le 27 octobre dernier, apportent des réponses dérisoires.

La principale mesure, et la plus commentée, est la demande aux préfets « de ne plus installer, via les attributions de logement ou la création de places d’hébergement, les personnes les plus précaires dans les quartiers qui concentrent déjà le plus de difficultés ». En clair, cela concerne les ménages dits « Dalo » (Droit Au Logement Opposable). L’idée est de ne pas les concentrer au même endroit, afin de faciliter l’intégration de tous. Mais en réalité, ce n’est que de la gesticulation.

Comme le nombre de QPV a été drastiquement réduit, ceux qui ne sont plus sur la liste mais dont les conditions sociales objectives n’ont pas changé seront destinataires des demandeurs « Dalo ». L’annonce de la Première Ministre ne changera donc rien, voire aggravera la situation. Quant à l’idée d’un relogement en zone périurbaine ou rurale, elle n’est pas plus opérante : ces publics seront encore plus éloignés des services publics censés les accompagner.

Une mesure qui interdirait en pratique le relogement des foyers les plus précaires

Fin 2022, le nombre de demandeurs de logements a atteint un record avec près de 2,5 millions de personnes, en hausse de 7 % par rapport à 2021. Or la construction de HLM, passée depuis 2020 sous la barre des 100 000 logements par an, devrait continuer de ralentir pour se stabiliser à une moyenne de 66 000 nouveaux logements annuels à l’horizon 2030.

Les bailleurs sociaux sont pris entre leurs obligations d’entretien, de rénovation et une dette croissante, aggravées par les milliards que leur a retirés l’État. Ils n’auront donc pas les moyens de rénover et en même temps de construire de nouveaux HLM. Or, poussés par l’interdiction progressive de louer les logements les plus énergivores, les bailleurs sociaux devront donner la priorité à la rénovation. Les réhabilitations de logements atteindraient un pic à 125 000 logements par an en 2025 et 2026, puis reflueraient, pour atteindre 90 000 par an sur la période 2031-2061, selon une étude la Banque des territoires.

Dans un tel paysage, les annonces du 27 octobre 2023 conduiront à rendre quasiment impossible le relogement des foyers les plus précaires. Pourquoi ? Parce que l’offre de logements PLUS (HLM « classiques ») et PLAI (logements très sociaux) n’existe presque pas dans les quartiers plus favorisés. Cela n’est pas seulement dû aux résistances électorales (comme dans le XVIème arrondissement, où les élus s’étaient opposés à l’installation de foyers d’hébergement ou de logements sociaux) ; il existe des raisons économiques structurelles qui rendent particulièrement difficile la correction de cette logique de ghettoïsation.

Proposer de nouveaux HLM dans les quartiers bourgeois, où le prix du foncier est trop élevé, est une gageure. Même en ayant passé outre les états d’âme des élus conservateurs, même en ayant accumulé tous les dispositifs de subventionnement du logement, les prix de sortie y rendent impossible une production importante de logements sociaux (et encore moins très sociaux). Les organismes HLM n’ont plus les moyens de présenter des opérations trop déséquilibrées. Mettre en œuvre la « fausse bonne idée » d’Élisabeth Borne supposerait une véritable révolution dans la stratégie de l’État en matière de logement, avec des investissements massifs assortis d’une action contraignante et radicale sur la formation des prix du foncier… autant dire que sous Macron, ça n’arrivera pas.

Il y a donc fort à parier que l’État mette en scène quelques opérations spectacle, pendant que les quartiers en QPV et ceux qui devraient y être continueront d’accueillir les publics les plus défavorisés. Ces quartiers ne changeront donc pas, ils resteront des réservoirs à logements abordables que les rares foyers qui ont réussi à s’élever socialement fuiront dès qu’ils en auront l’occasion, pour être remplacés par des foyers extrêmement précaires qui rencontreront les plus grandes difficultés à s’intégrer économiquement et socialement, au milieu d’habitants qui partagent les mêmes peines qu’eux.

Car, en plus d’une action éducative puissante, de mise à niveau généralisée des services publics, le principal enjeu pour les habitants des quartiers populaires est de leur donner durablement accès à l’activité économique. On a vu l’échec des « emplois francs » et des « zones franches », limités à des territoires toujours plus réduits : il vient en grande partie de l’erreur économique qui n’explique le chômage que par un « coût du travail » supposé excessif (le même raisonnement avait nourri la course à l’ubérisation, transformant des salariés en « auto-entrepreneurs » rarement à succès, le plus souvent taillables corvéables à merci).

La plupart des territoires concernés ont en réalité subi une désindustrialisation massive et brutale, rendant l’emploi inaccessible pour des décennies. On attend encore le retour d’une politique industrielle digne de ce nom, mais qui ne donnera des résultats qu’à moyen terme.

Recyclage d’annonces présidentielles sous financées

Les promesses présidentielles recyclées dans l’intervention de la Première ministre n’offriront pas plus de perspectives. Déjà annoncé par Emmanuel Macron à Marseille en juin 2023, Mme Borne reprend en effet, dans son « plan entrepreneuriat Quartiers 2030 » (porté avec BpiFrance et la Banque des Territoires, et doté de… 456 M€ étalés sur quatre ans), les annonces macroniennes de juin 2023 faites à Marseille. Est-ce bien sérieux – et suffisant ? L’exécutif répond à la question en renforçant le programme « Les entreprises s’engagent pour les quartiers », avec l’objectif d’intégrer 2000 entreprises supplémentaires, pour atteindre un total de 6000 entreprises engagées. Nous voilà rassurés…

Enfin chacune des mesures suivantes, déjà annoncées elles aussi, pose un problème de financement ou de logique de rustine. Sur le principe, il n’y aurait rien à redire. Les cités éducatives seraient généralisées d’ici 2027. L’accueil continu de 8h à 18h dans les collèges de REP et REP+ serait assuré à partir de la rentrée scolaire 2024. Le gouvernement promet également une « convergence progressive du zonage des QPV et de celui de l’éducation prioritaire en assurant dès 2024 un traitement spécifique pour l’ensemble des écoles orphelines ». Un plan d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques viserait à toucher 500 collectivités, pour « neuf heures d’ouverture supplémentaire par semaine en moyenne » et en particulier le dimanche. Enfin, avec l’appui du fonds de co-investissement de l’ANRU, l’expérimentation de 60 centres de santé sera conduite d’ici 2027, avec pour « priorité d’aller vers les habitants et de les orienter vers les soins dont ils ont besoins ».

Au regard des suppressions de postes encore annoncées dans l’éducation nationale, on s’interroge sur la capacité à faire fonctionner les cités éducatives, l’accueil continu dans les collèges et la convergence des zonages, alors que le ministère ne parvient même pas à assurer les remplacements d’enseignants absents dans ces mêmes territoires. L’abondement « exceptionnel » pour financier l’ouverture supplémentaire des bibliothèques laisse présager des lendemains qui déchantent, car une fois que l’actualité brûlante s’éloigne, on connaît le destin des financements exceptionnels de l’État en direction des collectivités… Enfin, les expérimentations de centres de santé (60 pour toute la France !) ne remplaceront pas la nécessité de travailler à l’installation durable de médecins de ville et à la restauration d’un fonctionnement décent des hôpitaux publics.

Les annonces sur la nouvelle génération de contrats de ville pourraient prêter à rire si la situation n’était pas grave. Leur élaboration vient de gagner un délai de 6 mois supplémentaires (donc pour l’État, une facilité de trésorerie supplémentaire) pour des signatures fin mars 2024. Mais la nouvelle géographie prioritaire ne sera publiée qu’en décembre 2023. Si de nouvelles communes devaient entrer dans le champ des QPV, elles auront 3 mois pour boucler leur dossier. En parallèle, les crédits d’État passeront généreusement de 597,5M€ en 2023 à… 600M€ en 2024.

Ne rien changer pour que rien ne change

4 mois après des émeutes d’une intensité et d’une violence rarement connues, le gouvernement a choisi de privilégier la réponse sécuritaire et les opérations « coups de poing ». La reproduction de tels événements est en réalité perçue par l’exécutif comme inéluctable : à la supposée sécession d’une population à la dérive répond la sécession d’élites qui ne s’en remettent qu’à des solutions de type « gestion de crise ». Et même en suivant cette logique, on voit que les moyens alloués à cette réponse sécuritaire sont sous-dimensionnés. Les Quartiers populaires sont vus comme des endroits où il faut, de temps à autre, restaurer l’ordre, sans s’assurer de la tranquillité publique et encore moins de garantir la justice. Quant au volet social, il est absolument anémique et inopérant.

Les Quartiers populaires ne sont qu’une des parties, la plus éruptive sans doute, d’une société française qui subit le néolibéralisme depuis plus de 20 ans. Pour mettre en œuvre ne serait-ce que le début des mots de la Première ministre – « émancipation », « intégration », « respect de l’autorité », « cohésion sociale » – il faudrait une transformation radicale tant sur le fond que sur les moyens budgétaires pour l’éducation, la santé, le logement, la reconquête industrielle, le recul de la pauvreté, les collectivités et la présence de l’État sur le terrain.

Le fatalisme gouvernemental est logique. En ne changeant rien, il peut prévoir que tôt ou tard un nouvel épisode d’émeutes, peut-être plus violent encore, surviendra. Sa seule préoccupation est d’être prêt à frapper le moment venu. Il n’est pas question de changer de politique et de régler le problème à la racine.

Frédéric Faravel, Caroline Dugué, Jean-Paul Lefebvre, Laurent Miermont