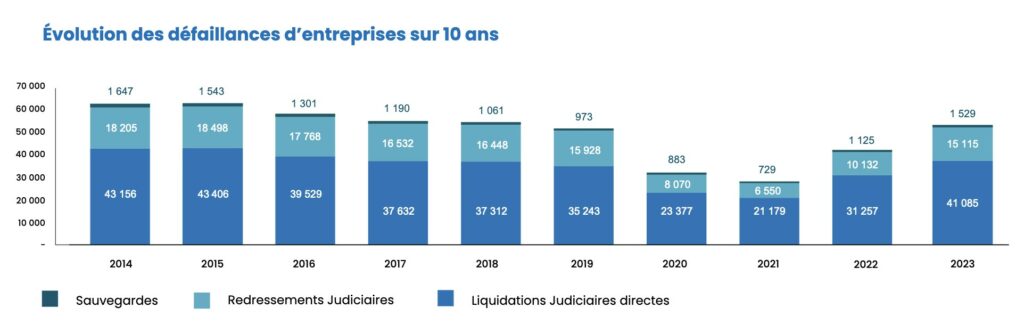

Pendant la crise sanitaire, le « quoi qu’il en coûte » avaient mis « sous cloche » les difficultés des entreprises grâce aux aides publiques massives à l’activité économique – les années 2020 et 2021 avaient été comme des « années blanches » sans quasiment pas ou peu de faillites.

Mais malheureusement les difficultés sont revenues en 2022 avec une première remontée conséquente des défaillances : +49% de défaillances enregistrées, selon les données d’Altares publiées récemment.

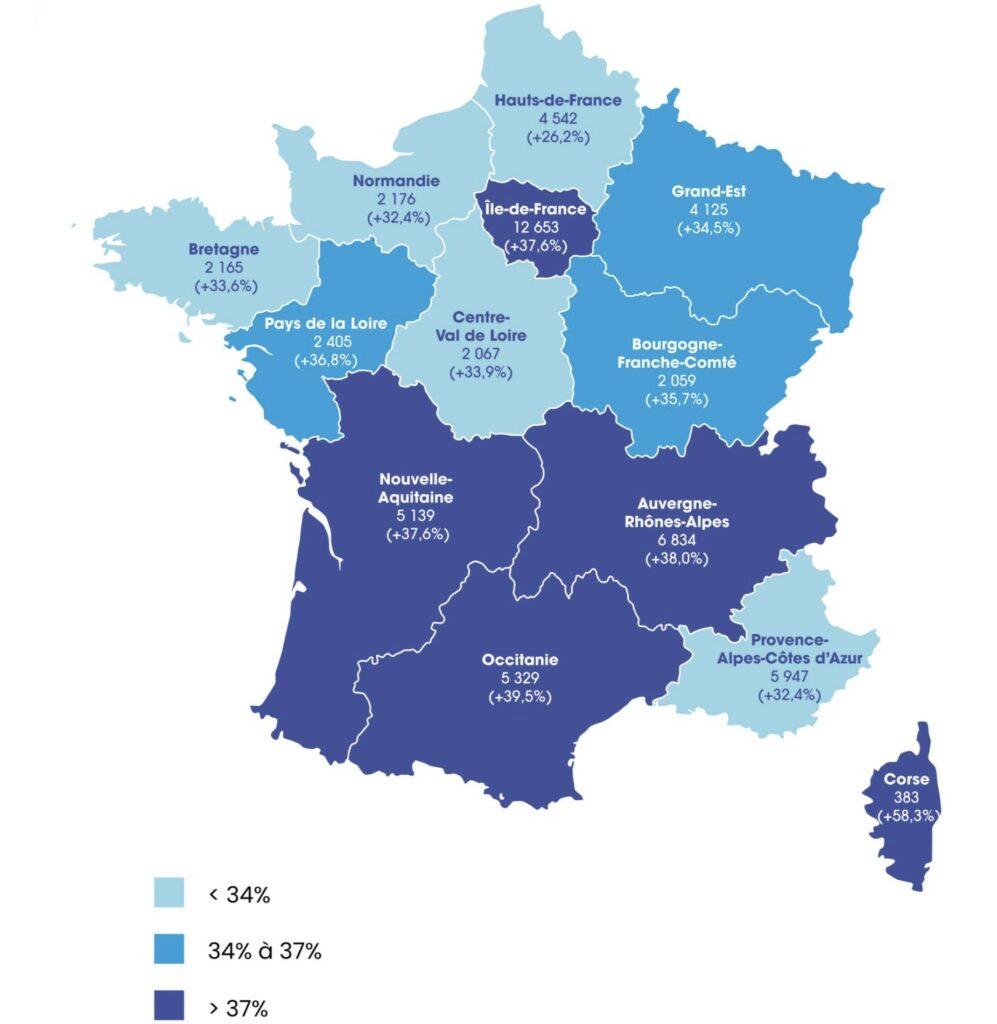

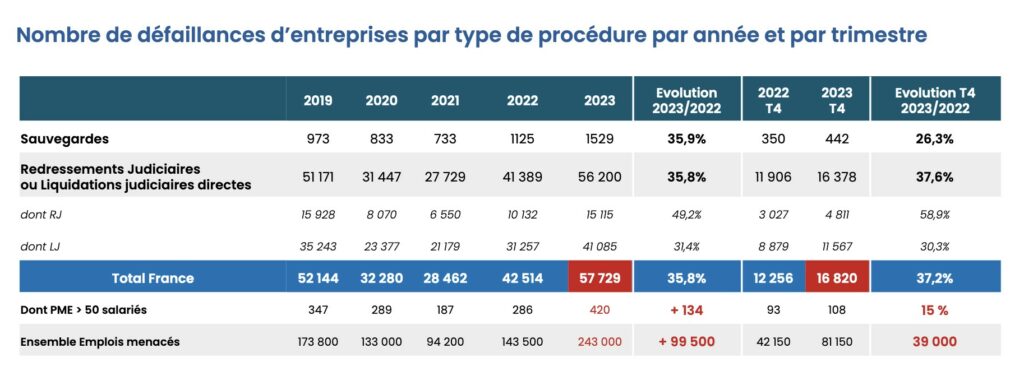

L’année 2023 a confirmé et même amplifié le mouvement, c’est une année cauchemardesque puisque pas moins de 57 529 défaillances d’entreprises (en hausse de 36 %) ont été enregistrées. Une aggravation accélérée en fin d’année puisque notre pays a recensé l’un des pires 4ème trimestre de son histoire pour cet indicateur des défaillances (16 820 défaillances) ce qui ne s’était pas vu depuis les années 2012 – 2013.

Seule la période de récession de 1992 – 1993 avait amené la France à des seuils comparables pour un dernier trimestre. Altarès relève que « bien au-delà des « rattrapages » post Covid, les défaillances liées à la conjoncture ultra tendue s’accélèrent ».

L’augmentation des défauts de gros employeurs menace davantage d’emplois : 243 000 emplois ont été menacés en 2023, quasi 100 000 de plus sur un an

L’augmentation des défaillances est particulièrement forte chez les PME de plus de 100 salariés. 171 ont défailli en 2023 contre 95 en 2022 soit une envolée de + 80 % sur un an. Ce volume de défauts n’avait plus été approché depuis 2014 ; année qui comptait alors 185 grosses PME.

Les PME de 50 à 99 salariés présentent une évolution bien moindre (+30 %) mais avec 249 défaillances, nous nous rapprochons pour elles aussi du référentiel de 2014 (266). Mais c’est pour les plus petites PME, de moins de 50 salariés, que la sinistralité est la plus lourde. 4319 sociétés de 10 à 49 salariés ont défailli en 2023 (+43 %), soit un nombre qui approche les 4400 de 2009.

Si les TPE (moins de 20 salariés) concentrent l’essentiel (92%) des jugements, l’accélération des difficultés des PME fait fortement augmenter le nombre des emplois menacés, passant de 143 500 en 2022 à 243 000 emplois directs qui sont ou ont été menacés en 2023. Le secteur de la construction concentre à lui seul 24% des faillites. Les agences immobilières enregistrent la pire tendance (avec +116,7% pour 910 entreprises), en lien avec le ralentissement des mutations (en partie consécutives au resserrement du crédit).

Par ailleurs, le groupe bancaire BPCE a chiffré jeudi 18 janvier 2024 à 240 000 le nombre d’emplois menacés, soit un tiers de plus qu’en 2019 et un niveau inédit depuis au moins 2016, date à laquelle la BPCE a établi sa méthodologie de calcul, à partir des données des tribunaux de commerce.

Panorama des défaillances d’entreprises par secteur

Chute brutale dans la construction et l’immobilier

Le secteur de la construction concentre 24% des faillites et compte désormais plus de 14 000 défauts dont près de 11 000 dans les seules activités du bâtiment. 14 112 entrepreneurs ont obtenu l’ouverture d’une procédure, c’est 40,7% de plus sur un an. 10 990 se situaient dans le gros œuvre (4 140, +44,1%) et le second œuvre (6 850, +38,9%). La maçonnerie générale (2 779, +50,5%) et les travaux d’installation électrique (1 161, +48,3%) sont les plus impactés.

Les travaux publics affichent globalement une hausse un peu moins forte (720, +31,1%) mais les travaux de terrassement courants dérapent de 41,2% (391 défauts). Les agences immobilières enregistrent la pire tendance (910, +116,7%).

Une année où le commerce dévisse

Nous vous conseillons de vous reporter à notre article du 2 janvier dernier : “2023, année funeste pour la distribution et le prêt-à-porter“.

Le commerce dépasse les 12 400 défauts mais contient la hausse (31,76%) sous la moyenne générale (+35,8%). Les tendances sont plus sévères dans le commerce de détail d’habillement (1 130, 51,3%). Le bricolage & équipement du foyer semble mieux résister (928, +39,8%) en dépit des tensions relevées dans le meuble (278, +59,8%). Le commerce de gros résiste un peu mieux (2 404 ; +28,4%) sauf dans le textile-habillement dont le nombre de défauts (188) explose de plus de 74%.

Cote d’alerte dans les services

Dans les services aux entreprises (7 561), la hausse des défaillances (+36,1%) est en ligne avec la tendance générale. Si le nettoyage de bâtiments (765, +52,1%) reste mal orienté, les activités de conseil en communication et gestion accusent des évolutions également sévères (1 269, +44,2%), notamment en relations publiques (213, +57,8%). Les agences de publicité ne sont pas mieux loties (311 défauts, +58,7%).

Dans les activités d’information et communication, les hausses sont voisines de 70% dans l’édition de livres ou la production de programmes pour la télévision. Mais c’est dans les télécommunications (installation de lignes et gestion de réseaux) que les chiffres s’affolent avec une hausse de 155 % pour 79 défauts d’entreprises.

Pour les services aux particuliers, les tendances sont moins lourdes que pour les trimestres précédents, toutefois, la hausse est encore rapide pour les coiffeurs (1 161, 43%) qui sont probablement à un plus haut historique et les salons de beauté (614, 42,5%). A noter la belle résistance des activités d’entretien corporel (saunas, bien-être, instituts d’amaigrissement …) dont le nombre de défauts diminue (159, -3,0%). Les pressings (109, -0,9%) sont également dans le vert.

La désindustrialisation n’est pas (encore ?) enrayée

L’industrie juste sous les 4 000 défauts semble un peu mieux résister (+29,2%), portée par les activités de manufacture (2 187, +23,6%) plus que par l’agroalimentaire (1 795, +36,6%). L’industrie manufacturière est toutefois fragilisée dans les activités de textile-habillement (225, +41,5%). Le secteur agroalimentaire est porté par la boulangerie qui, à elle seule, compte 1 099 défauts mais en augmentation limitée à +25,7%.

En revanche, la transformation et conservation de la viande de boucherie dérape très vite. L’activité enregistre 81 défaillances, un nombre au plus haut sur au moins dix ans, en hausse de 125%.

Inquiétude dans les transports

Plus de 2 300 transporteurs ont flanché en 2023 soit une hausse de 30,7%, inférieure certes à la moyenne générale. La tendance est cependant moins favorable pour le transport routier de marchandises qui compte plus de 1 500 défaillances (+39,7%). La situation s’est fortement dégradée en fin d’année avec une augmentation de 63% tirée par l’interurbain (+71%) plus que par le fret de proximité (+59%).

Situation contrastée dans la restauration

6 449 établissements de restauration ont défailli en 2023, c’est beaucoup mais le rythme ralentit fortement sur un an. Alors que le nombre de défaillances avait doublé en 2022, la hausse est désormais ramenée à +45%. La tendance est même inférieure à la moyenne générale pour la restauration traditionnelle (+35,3%) qui compte 3 347 défauts alors que la restauration rapide accuse une dégradation de +58,5% pour 2 832 établissements. Les débits de boissons (1 138, + 41,7%) présentent une tendance voisine de celle de la restauration. L’hébergement résiste mieux (380, +36,2%).

L’arbre cache la forêt pour l’agriculture

Le secteur se distingue très avantageusement avec une sinistralité contenue à « seulement » +7,1% (1 288 défauts) en 2023, après une hausse déjà limitée à 12% en 2022. Si les chiffres sont sévères pour la pêche en mer (35, +94%) et la culture de la vigne (130, +47,7%), la résistance agricole est observée dans de nombreuses activités, notamment dans l’élevage (461, -5,1%) en particulier de vaches laitières (54, -40 %), porcins (25,-3,8%) ou de chevaux et d’autres équidés (40, stable).

Les PGE pourront être rééchelonnés jusqu’au 31 décembre 2026

Depuis la crise sanitaire, un des outils mis en œuvre pour éviter un effondrement économique s’était transformé en épée de Damoclès. En effet, les Prêts Garantis par l’Etat (PGE), octroyés selon Bercy à hauteur de 107 milliards d’euros aux TPE/PME depuis 2020 pour maintenir à flot la trésorerie des entreprises pendant la crise sanitaire, ont aussi alourdi l’endettement de celles-ci.

Cet endettement massif n’est pas indifférent dans cette période d’augmentation importante des défaillances d’entreprises, car celles qui tombent aujourd’hui ne sont pas – contrairement à ce que raconte une partie de la droite – uniquement des « canards boiteux » maintenus artificiellement en vie par l’aubaine qu’auraient finalement représenté les dispositifs mis en œuvre pour répondre aux conséquences pratiques de la crise sanitaire ; un tel raisonnement tient plus de l’absurde que de la réalité. Aussi, pour « sauver certaines entreprises », Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a finalement annoncé la semaine dernière que les PGE pourront être rééchelonnés jusqu’au 31 décembre 2026.

Si plus de 50 milliards de crédits ont été intégralement remboursés, certaines entreprises ont du mal à rembourser leur PGE et peuvent faire appel à un dispositif de restructuration via la Médiation du crédit. Une disposition comparable avait déjà permis d’accompagner environ 560 entreprises en 2022 et 2023 en leur permettant d’étaler le PGE de deux à quatre années supplémentaires par rapport à l’échéancier initial, avec maintien de la garantie de l’État.

Nota : La défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire directe auprès d’un Tribunal de Commerce ou Judiciaire. Cela concerne aussi les ouvertures après résolution du plan de redressement. En revanche, les statistiques de défaillances ne considèrent ni les procédures amiables (mandat ad hoc ou conciliation) ni les suites d’ouverture (arrêt de plan ou conversion en liquidation).

Jean-François Dupland, animateur du pôle thématique “entreprises et réindustrialisation” de la GRS et de la FGR

Rappel de quelques propositions de la GRS

- Augmenter les prélèvements sur les bénéfices distribués et baisse pour les bénéfices réinvestis et pour les entreprises (notamment les PME) produisant en France et particulièrement exposées à la concurrence internationale ;

- Transformer des aides ou prêts aux entreprises en prise de capital (banques, Air France, etc.) ;

- Permettre à la BPI de prendre des parts en capital, en particulier pour aider au démarrage de nouvelles activités ou développement et arrêter d’obliger que d’autres banques s’engagent pour soutenir le projet ;

- Renforcer les capacités des collectivités locales, en particulier des régions, de pouvoir entrer au capital des entreprises ;

- Relancer dès 2022 les 34 plans stratégiques abandonnés à l’automne 2014 par Emmanuel Macron ;

- Organiser avec les partenaires sociaux des plans de filières pour préparer les mutations dans les secteurs existants (notamment en lien avec la transition écologique) et les relocalisations (en réorientant les aides publiques) ;

- Créer un fonds d’accompagnement des reprises ou création d’entreprises par les salariés en particulier sous forme de coopératives (capital de portage transitoire, basculant progressivement vers l’actionnariat coopératif) ; interdire le départ des machines-outils si les salariés veulent reprendre l’activité ;

- Lancer des grands plans d’investissements publics pour répondre à des besoins essentiels pour nos concitoyens, qu’ils concourent avec la qualité des services publics à la performance économique du pays, et qu’ils sont indispensables à la réussite de la transition écologique du pays…