Cinq semaines après le passage du cyclone Chido et les ravages qui ont suivi, le projet de loi d’urgence pour la reconstruction de Mayotte a été adopté par l’Assemblée nationale à la quasi-unanimité. Le logement, l’accès à l’eau, les écoles ou la santé figure en tête des priorités de ce texte, mais curieusement pas l’alimentation, et c’est pourtant une question cruciale, vitale et quotidienne.

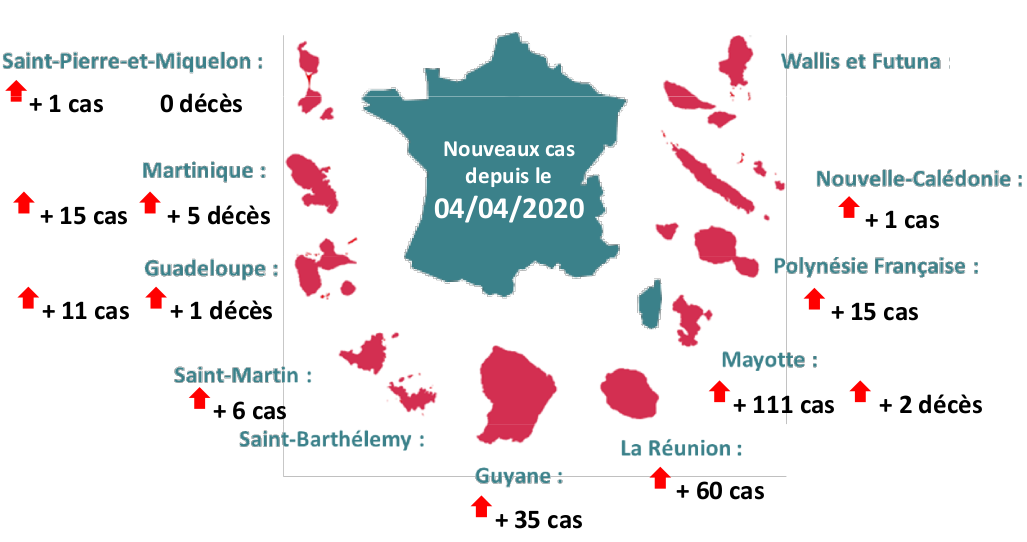

Dans ce département déjà très pauvre, une partie des habitants peinait déjà financièrement à se nourrir correctement et depuis le cyclone, évidemment, l’accès à l’alimentation ne s’est pas arrangé, bien qu’une aide d’urgence, notamment alimentaire, a été acheminé dès le mois de décembre ; le ministère des outre-mer avance actuellement le chiffre de 20 000 tonnes de denrées livrées chaque jour et 60 000 bons alimentaires distribués depuis le 6 janvier et jusqu’à la fin du mois. Pourtant, sur place, les témoignages continuent de décrire une accessibilité à la nourriture qui n’est que progressive dans l’archipel ravagé. En parallèle, le commerce se relance ; du point de vue de la logistique, le port retrouve quasiment son activité normale, les livraisons ont repris pour les importateurs, en priorisant les conteneurs d’eau, les conteneurs alimentaires et de matériel médical, et le nombre de conteneurs livrés chaque jour s’approcherait de celui qui était connu avant le cyclone.

La population mahoraise peut donc théoriquement à nouveau acheter à manger, donc, mais quelle qualité et à quel prix ? C’est l’une des inquiétudes à court terme. Car Mayotte manque de produits frais : les besoins sont grands et les ressources locales majoritairement détruites. Le modèle agricole dominant de Mayotte est le « jardin mahorais », un agriculture vivrière sur des petites parcelles familiales : elle a été dévastée par le cyclone. Or, on le sait, reconstituer le tissu agricole va prendre des mois. Rapidement, l’exécutif a pris quelques mesures réglementaires. Un arrêté a engendré le renouvellement automatique, pour six mois, des permis d’importation de fruits et légumes déjà existants, afin de faciliter la reprise des flux. Évidemment, les mêmes questions se posent dans les magasins. Pour éviter une inflation de crise dès fin décembre, un décret a prévu que les produits de grande consommation ne pourront pas dépasser leur prix d’avant le cyclone : cela concerne notamment les bouteilles d’eau et l’alimentation (en réalité dans les jours et semaines qui ont suivi le cyclone, les habitants s’approvisionnaient surtout sur un « marché informel » où les prix se sont envolés, un blocage des prix qui vaut aussi pour les marges, à toutes les étapes de la filière agro-alimentaire.

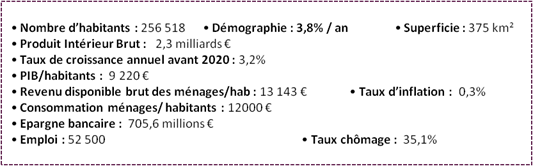

Seulement, ce décret est limité dans le temps, il court jusqu’au mois de juin 2025, et surtout, il ne réglera pas les difficultés que l’archipel connaissait déjà avant même le cyclone. L’Insee avait évalué que les produits alimentaires étaient 30 % plus cher que dans l’Hexagone, un panier alimentaire métropolitain acheté à Mayotte coûtait 54 % de plus et un même panier alimentaire local acheté à Mayotte coûter 10 % de plus.

Donc l’un des enjeux de la reconstruction, c’est bien la structure de l’offre alimentaire qui sera soutenue après la catastrophe, alors que s’ouvre ici une période où les importations vont devoir être plus importantes. Or, elles étaient déjà évidemment l’un des facteurs de la vie chère, avec un marché de la grande distribution très oligopolistique, c’est-à-dire dominé par très peu d’acteurs, comme dans les autres départements d’outre-mer, nous en avons déjà parlé1. Ainsi, le groupe Bernard Hayot, particulièrement ciblé par le mouvement contre la vie chère en Martinique, a aussi une place centrale à Mayotte2.

L’urgence sur l’archipel remet en lumière les problèmes qui traversent l’ensemble des territoires ultramarins sur le sujet : l’absence de transparence sur la formation des prix et des marges, l’iniquité des pratiques commerciales.

Or, toutes ces questions sont pour l’heure assez absentes des discussions sur la reconstruction de Mayotte. On peut cependant voir émerger des initiatives parlementaires utiles : c’est évidemment le cas de la proposition de loi du groupe socialiste et apparentés visant à « prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer », qui a été adoptée par l’Assemblée nationale le 23 janvier 2025. Les débats parlementaires ont permis de démontrer que le diagnostic se précise enfin et semble de plus en plus largement partagé ; mais, à ce stade, et en partie à cause du format contraint des propositions de loi (notre système institutionnel limite fortement l’initiative parlementaire, même quand l’exécutif paraît faible), les outils mis en avant par ce texte (dont le parcours législatif n’est pas terminé) sont largement insuffisants pour répondre à l’ampleur du défi.

- En Outre-Mer, ce sont les trusts locaux qui créent la vie chère, article du 30 octobre 2024 ↩︎

- On a appris le 23 janvier 2025 que plus de 500 nouvelles plaintes contre ce groupe de supermarchés d’outre-mer ont été déposées pour entente et abus de position dominante. Par ailleurs, le groupe assigné en justice a été sommé de publier ses comptes annuels avant le 13 février 2025. ↩︎