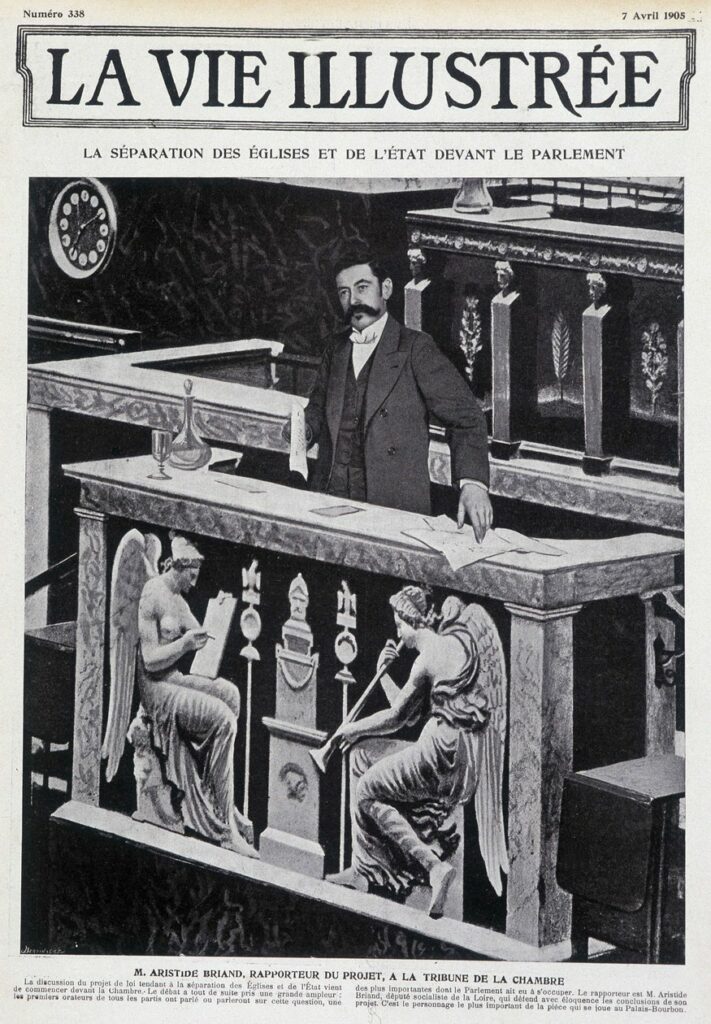

Depuis quelques semaines, la perspective de la commémoration des 120 ans de Loi du 9 décembre 1905 dites de « séparation des Églises et de l’État » nourrit colloques (qu’ils soient publics ou à audience restreinte), interventions, tribunes et dossiers dans les médias de presse écrite et audiovisuelle. On y trouve souvent le meilleur et parfois le pire ; dans cette dernière catégorie, on pourra se satisfaire que les adversaires déclarés de la Laïcité ont été étouffés dans cette période, le pire vient donc d’esprits qui se sont perdus dans le confusionnisme après avoir parfois exercé des responsabilités éminentes. Nous devons profiter de ce temps certes pour célébrer un anniversaire mais surtout pour faire vivre concrètement ce principe fondamental de notre République et, dans un contexte où tout et n’importe quoi peut être diffusé, il nous apparaît indispensable de rétablir des éléments d’analyse historique, des faits juridiques qui sont notre règle commune et ne souffrent pas d’être dévoyés.

Après des siècles d’affrontements, la loi de 1905 choisit l’apaisement

Il ne s’agit pas ici de revenir sur l’histoire politico-religieuse de la France, notamment au XIXème siècle ou même lors de la première moitié du XXème siècle. Mais il est utile d’expliquer à quelle nécessité politique répondait la Séparation de 1905.

Don de la Municipalité de Lausanne, 1862

© Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne

Notre pays a été profondément marqué par les Guerres de Religions auquel succéda avec la Paix et l’Édit de Nantes (1598) un régime de coexistence et de tolérance, qui n’avait pas grand-chose à voir avec une véritable liberté de conscience ou de croyance mais était assis sur un rapport de force politique en partie armé. La révocation de l’Édit de Nantes par l’Édit de Fontainebleau (1685) vint sanctionner la conviction de Louis XIV qu’il avait si bien réussi à réprimer les tenants de la « Religion Prétendument Réformée » qu’il n’y en avait plus un seul dans ses royaumes. La répression ne cessa pourtant pas durant 70 ans.

L’Édit de Tolérance de 1787 rendait aux protestants et aux juifs un statut juridique légal, sans nécessité de se convertir au catholicisme, sans être inquiétés pour leur croyance mais sans liberté de culte non plus.

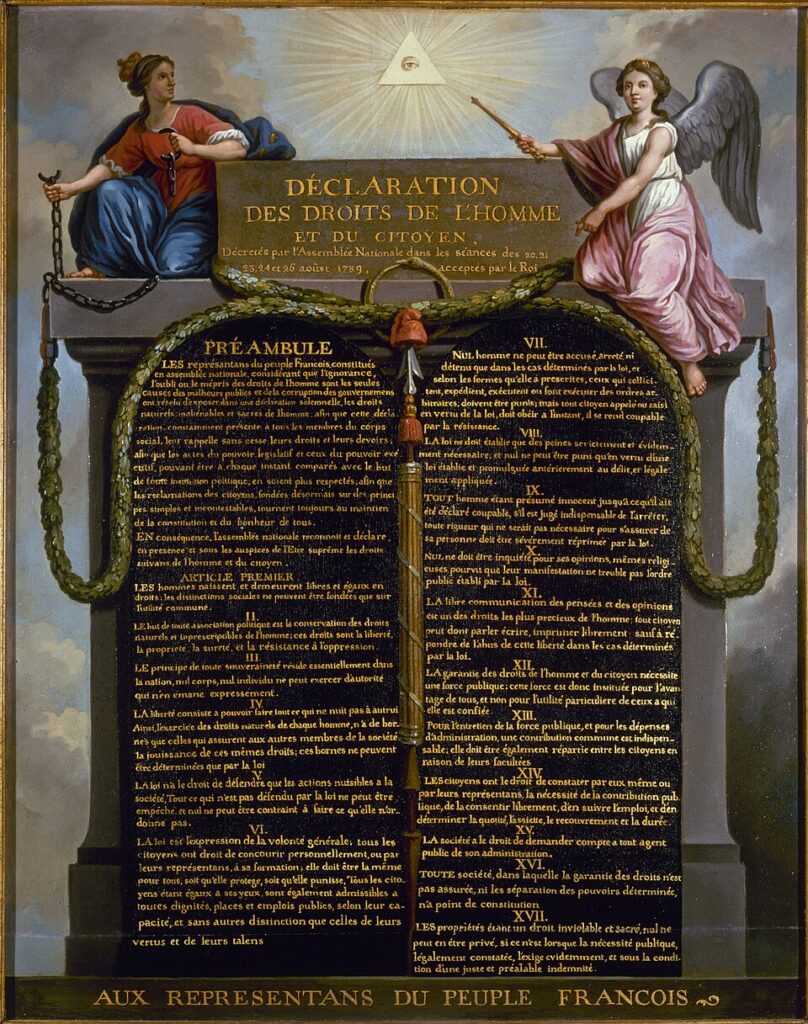

Les mouvements de la Révolution de 1789 découlent tout à la fois dans une déchristianisation précoce d’une partie de la société française et des Lumières. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens du 26 août 1789 reconnaît la liberté de conscience et de culte : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi »1, mais les protestants ne sont reconnus en tant que citoyens et admis à tous les emplois civils et militaires que le 24 décembre 1789 ; l’émancipation des juifs séfarades d’Avignon et du Sud-Ouest de la France est adoptée le 28 janvier 1790 mais la citoyenneté complète avec accès aux emplois civils et militaires ne sera généralisée à tous les juifs français que le 27 septembre 1791.

La période révolutionnaire sera dominée par la question des rapports des cultes organisés avec l’État, dans une logique de construction nationale. La liberté conscience et de culte ne se conçoit pas encore avec l’idée de séparation entre organisations religieuses et pouvoirs publics. Ainsi le 12 juillet 1790 est votée la Constitution civile du clergé catholique ; la moitié des ecclésiastiques refuse de prêter serment. Cette rupture nourrira avec bien d’autres causes la guerre civile de 1792 à 1795.

Estampe. Paris, musée Carnavalet.

La convention thermidorienne par le décret 21 février 1795 sépare les Églises de l’État, mais cette décision renvoie plus à une lassitude politique pour retrouver la paix civile qu’à une émergence d’une pensée laïque à la tête de l’État.

Le consulat puis l’Empire valideront la nécessité pour l’État de contrôler les religions et d’obtenir la collaboration et la complicité de l’Église catholique : Bonaparte conclut le concordat avec le pape (15 juillet 1801) : reconnaissance du culte catholique par l’État et prise en charge d’une partie de son fonctionnement par les finances publiques en échange de la renonciation par l’Église aux biens qu’elle possédait avant la Révolution. Le catholicisme est défini officiellement comme la religion de « la grande majorité des Français ». La loi du 18 mars 1802 reconnaît, organise et contrôle les cultes luthérien et réformé. Enfin, l’antisémitisme de Napoléon aboutit le 17 mars 1808 à un double décret : le premier organise les consistoires locaux sous la tutelle de notables juifs officiels qui choisissent les rabbins, tenus de faire appliquer les « lois du judaïsme » – les juifs se retrouvent donc tout à la fois citoyens surveillés et soumis à une législation communautaire ; le deuxième décret énonce une série de restrictions visant les Juifs, leurs créances, leurs activités commerciales, réfutant ainsi l’égalité acquise par la Révolution. Malgré des exceptions croissantes, le « décret infâme » de 1808 restera en vigueur jusqu’en 1818 : Louis XVIII ne le reconduira pas. La loi du 8 février 1831 prévoit enfin l’inscription du traitement des rabbins au budget du culte.

Éditeur et imprimeur : Aubert.

Lithographie.

Musée Carnavalet – Histoire de Paris

La Restauration, la Monarchie de Juillet, la Deuxième République et le Second Empire représentent la continuité : en 1814, l’Église catholique redevient religion d’État, puis à nouveau « religion de la majorité des Français » en 1830 ; cela disparaît des constitutions après 1848. L’Église catholique est évidemment en position de force, complice du pouvoir monarchique puis impérial dans un sens ultra-conservateur. Elle détient la haute main sur l’enseignement et l’instruction publique grâce à la la loi Guizot (28 juin 1833) pour le primaire et la loi Falloux (15 mars 1850).

Mais les autres Français, s’ils sentent le poids de l’Église catholique, disposent des mêmes droits que les autres, notamment dans l’accès à tous les emplois civils et militaires.

L’instauration de la IIIème République ne marque pas tout de suite une rupture. L’État et l’Église restent fortement liés sous la « République des Ducs » et l’Ordre moral. La rupture se produit après la victoire des Républicains, progressive entre février 1876 et janvier 1879. Les années 1880 sont marquées par plusieurs lois laïques amenant la laïcisation de l’école primaire (lois du 28 mars 1882 et 30 octobre 1886) ou encore la liberté des funérailles (15 novembre 1887).

Le combat sur l’école sera d’autant plus déterminant que c’est là en premier qu’il faut abattre le pouvoir clérical qui s’oppose radicalement à la République, d’où l’intensité et de la dureté l’affrontement avec les congrégations catholiques en 1880 et 1902-1904.

La République sera durant toute la période violemment attaquée par la hiérarchie catholique et une grande partie de son clergé. L’Affaire Dreyfus (1894-1899-1906) crée une atmosphère de guerre civile qui se traduit entre autre par une subversion de l’intérieur organisée contre la République par une partie de l’état-major militaire et une immense majorité d’officiers royalistes et cléricaux, avec le soutien actif et vociférant de l’Église catholique et la complicité des conservateurs ralliés nominalement au régime.

Il était donc essentiel que le pouvoir de l’Église soit abattu et évacué de l’enseignement où il avait régné.

À ce titre, Jean Jaurès refusait une laïcité purement formelle, vidée de toute ambition éducative et morale. Pour lui, l’école publique ne devait pas se contenter d’enseigner des savoirs techniques, mais incarner un idéal capable de rivaliser avec l’enseignement catholique, fondé sur des valeurs spirituelles. Une neutralité imposée par les cléricaux aurait réduit l’école laïque à une simple machine à instruire, sans portée humaine ni intellectuelle.

publiée dans L’Illustration, le 6 octobre 1900.

© Getty – Stefano Bianchetti

Jaurès défendait le droit des instituteurs à transmettre un « esprit de progrès », sans tomber dans le militantisme, ce qui aurait dénaturé le socialisme plutôt que de le servir. Il dénonçait l’hypocrisie des revendications cléricales : alors qu’ils exigeaient une neutralité absolue de l’école publique, leurs manuels déformaient l’histoire, notamment celle de la Réforme ou de la Révolution, révélant un parti pris incompatible avec l’impartialité.

En 1901, la loi sur les associations autorise la création rapide de toutes sortes d’associations, sous réserve qu’elles ne soient pas confessionnelles. Une partie des congrégations refusa de se plier aux règles qui leur permettaient d’être néanmoins reconnues : sur 160 000 religieux et religieuses, 30 000 choisirent l’exil.

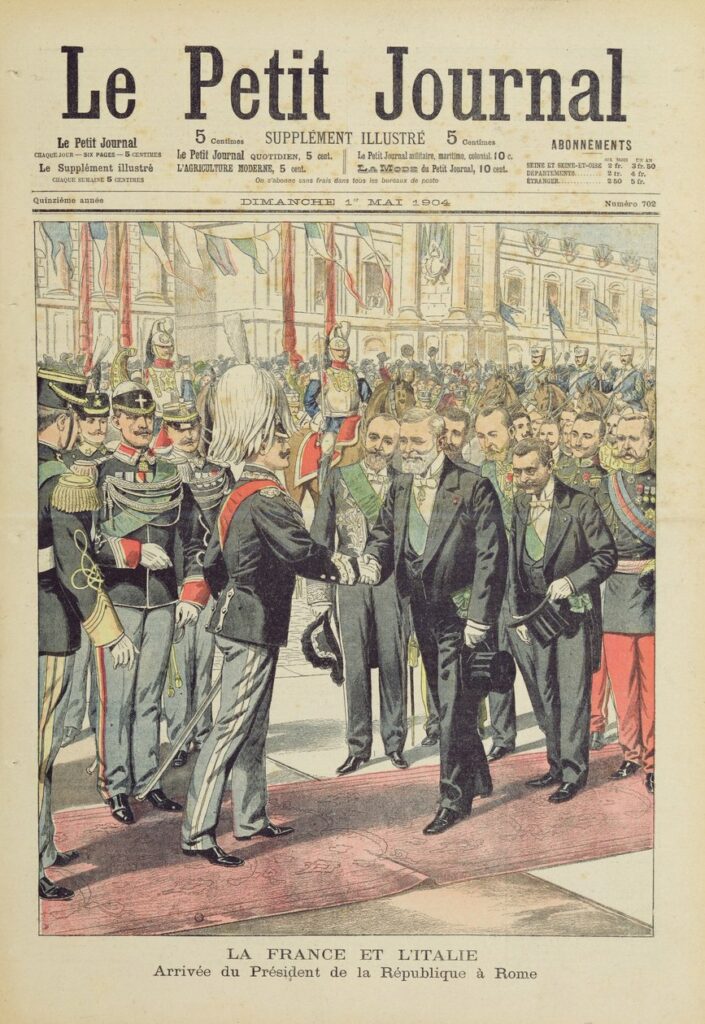

La séparation des Églises et de l’État s’imposa comme l’aboutissement naturel de la laïcisation. Jaurès y joua un rôle clé en révélant, en 1904, une note diplomatique du Saint-Siège, différente de celle adressée à la France après le voyage du président Loubet à Rome. Cette révélation, publiée dans L’Humanité, provoqua une crise diplomatique et la rupture des relations avec le Vatican. Pour Jaurès, cette séparation marquait l’achèvement d’un processus historique entamé en 1792, et devait permettre de concilier démocratie et laïcité. Il y voyait aussi un préalable pour que la République puisse enfin se consacrer aux questions sociales, ainsi dans son discours du 21 novembre 1904 à la Chambre des députés, lors des débats sur la séparation des Églises et de l’État : « La République sera socialiste ou elle ne sera pas laïque. Elle ne sera pleinement laïque que lorsqu’elle sera sociale. »

Son intervention fut déterminante lors de l’examen de l’article 4, relatif à l’attribution des biens cultuels. Les catholiques craignaient des associations schismatiques, tandis que les anticléricaux y voyaient une opportunité. Après des négociations, l’article fut reformulé pour garantir que les associations cultuelles respecteraient « les règles d’organisation générale du culte ». Jaurès défendit cette version dans un discours du 21 avril 1905, y voyant l’expression du « génie républicain ». Une fois adopté, il déclara : « La séparation est faite. » Il souligna ensuite que cette réforme, bien qu’idéaliste, répondait à l’aspiration des classes populaires à la raison et à la laïcité, sans leur apporter de bénéfice matériel immédiat. Plutôt que de soumettre les organisations religieuses et le culte à la tutelle de l’État, la loi de 1905 choisit en réalité une voie d’apaisement qui garantit la liberté de conscience, la liberté de croyance, la liberté de culte et les conditions de son exercice et de sa manifestation.

C’est le refus de création des associations qui entraînera la prise en charge de l’entretien des églises par l’État, ce qui fut très avantageux pour l’Église catholique – paradoxalement, les protestants et les juifs qui ont accepté la loi seront moins favorisés. L’apaisement viendra après la Grande Guerre en 1924 quand le gouvernement acceptera d’autoriser la création d’associations diocésaines soumises à l’autorité de l’évêque.

Mais l’essentiel était acquis : depuis le 9 décembre 1905, « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » (art. 1er) et « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. » (art. 2).

Collection privée

Bridgeman Images

Aristide Briand, rapporteur de la loi, et Jean Jaurès l’ont au demeurant emporté sur Émile Combes ; l’ancien séminariste avait été le ministre de l’intérieur et le président du conseil radical de juin 1902 à janvier 1905 ; pendant 3 et demi, il avait défendu une logique de mise sous tutelle de l’État des organisations religieuses, mais c’est une perspective de séparation, de garantie et de liberté qui prédomine et qui désormais va marquer la République. C’est ainsi qu’il faut voir la deuxième partie de l’article 2 de la loi : « Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. » par lequel la République française garantit le libre exercice du culte mais respecte et permet également dans des cas bien précis l’expression de la foi des citoyens français.

La Laïcité n’est pas la loi de 1905

Les 120 ans de la loi de 1905 sont certes un temps privilégié pour célébrer la Laïcité, mais elle n’est pas contenue ou limitée par la loi de 1905. La Laïcité est dans la République française un principe juridique et constitutionnel ; en cela, on ne peut pas la définir comme une valeur, concept flou qui conviendrait pour une évocation spirituelle ou idéologique. D’un principe découle des décisions et des actes concrets, fondé sur des texte de lois et de règlements.

L’application du principe de Laïcité respecte donc une hiérarchie des normes et au sommet de cette hiérarchie se trouve le bloc de constitutionnalité. La Constitution du 4 octobre 1958, article 1er dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction (…) de religion. Elle respecte toutes les croyances. » La première phrase reprend le texte de l’article 1er de la constitution du 27 octobre 1946 en la précisant.

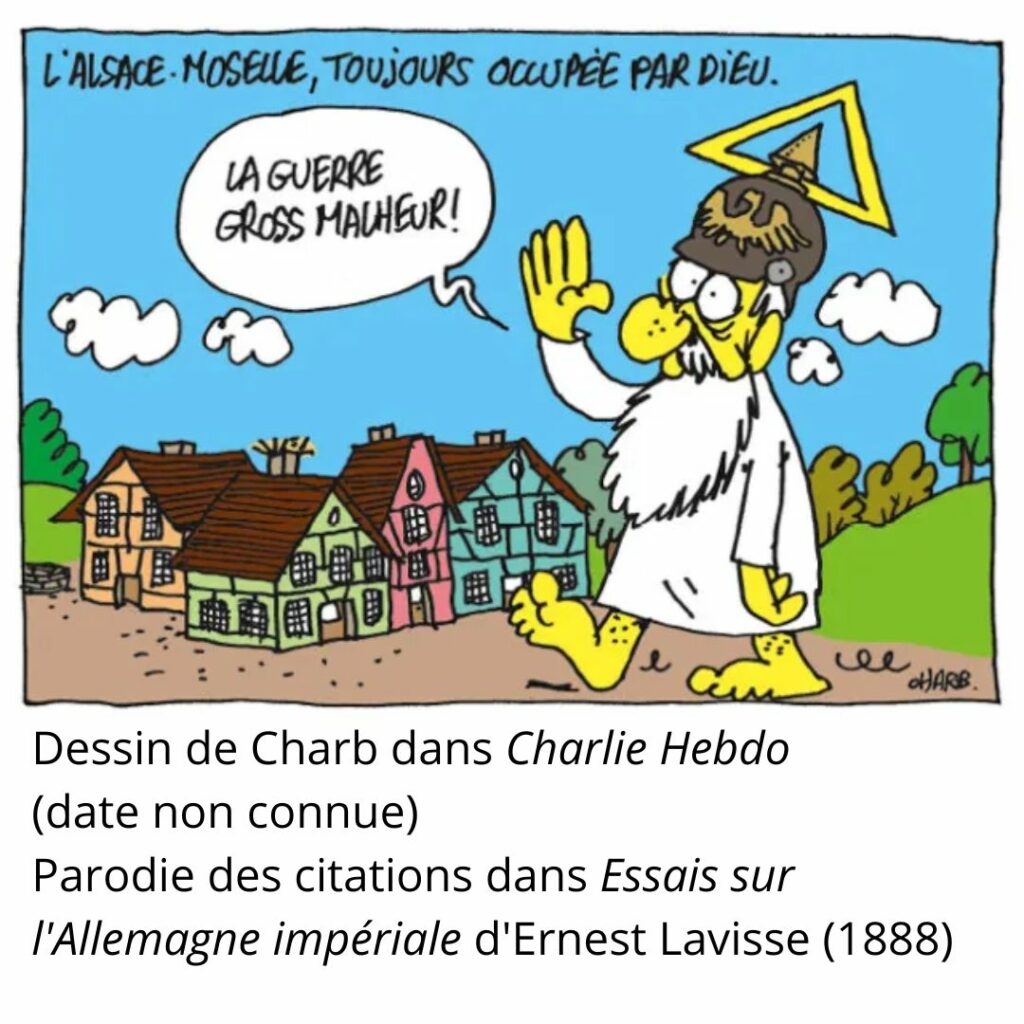

Dans le bloc de constitutionnalité se trouve également la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (art. 10), que nous avons évoquée plus haut : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Saisi en décembre 2012 d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la validité du concordat pour les cultes protestants en Alsace et en Moselle, le conseil constitutionnel a donné pour la première et seule fois sa définition de la Laïcité2 : le principe constitutionnel de laïcité implique « la neutralité de l’État ; qu’il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte. »

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789,

huile sur toile,

musée Carnavalet, Paris.

Il en résulte en renversant l’énoncé de la décision un enchaînement Liberté-Égalité-Neutralité. Évidemment, quand le conseil constitutionnel parle de neutralité de l’État, il parle de la neutralité de l’administration et des agents publics. Par l’application de la loi, l’État en lui-même n’est pas neutre puisqu’il applique les lois qui sont élaborées par le législateur (gouvernement et parlement) : si un culte perpétrait des actes contraires à la loi, il le contraindrait à les respecter sans prendre en considération les éléments de croyance ou de théologie qui l’indiffère. Rappelons la Déclaration de 1789 : « pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ; cela signifie qu’une religion a le droit de se manifester publiquement, c’est-à-dire aussi dans l’espace public, sans être inquiétée, pourvu qu’elle respecte la loi donc l’ordre public.

Un citoyen français ou un étranger vivant en France a parfaitement le droit d’afficher par tout type d’intervention sa foi dans l’espace public tant que cela respecte la loi. Ce que l’on a improprement appelé la loi Niqab (qui interdit de se couvrir le visage sur la voie publique) n’est pas une application du principe de laïcité, mais une législation en rapport avec la sécurité publique, bien plus difficile encore à faire appliquer aujourd’hui après la généralisation temporaire du port du masque lors de la crise sanitaire, mais dont certains manifestants perçoivent fort bien l’application percutante.

Gennevilliers, 16 septembre 2011 – Illustration de prière de rue. Yaghobzadeh Rafael/SIPA

Une procession ou une prière de rue peuvent parfaitement être organisées, pour peu qu’elles respectent la réglementation sur l’organisation des manifestations sur la voie publique ; une procession ou une prière de rue sauvages qui troublent la circulation à des fins de faire pression sur la collectivité et les pouvoirs publics peuvent être interdites.

Le principe de Laïcité protège donc aussi le droits des croyants ou des non croyants à ne pas subir de pression sur la façon de vivre leur foi, d’en changer ou de l’abandonner, de ne pas subir de pression à en adopter une.

Dans la suite de la hiérarchie des normes vient le droit international, avec la convention européenne des Droits de l’Homme et il faut citer ici la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 25 mai 19933 : « Telle que la protège l’article 9 [de la convention], la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société. Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle « implique » de surcroît, notamment, celle de « manifester sa religion ». Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses. » Cette décision relative à la liberté d’expression publique des Témoins de Jéhovah en Grèce renforce la protection à exprimer sa foi en public et à pouvoir faire du prosélytisme, tant que celui-ci ne s’appuie pas sur la contrainte, la violence, la coercition (y compris psychologique).

Dans cette hiérarchie des normes, la loi de 1905 arrive ensuite :

« Art. 1er – La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Art. 2 – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […] »

Étant inférieure dans la hiérarchie des normes, la loi de 1905 ne l’emporte pas sur la constitution, la Déclaration de 1789 et la définition du conseil constitutionnel de 2013. Or, cette définition ne contient pas l’interdiction de subventionner les cultes.

D’autre part, étant une simple loi, celle de 1905 entre en conflit d’application avec des lois plus récentes, ce qui est le cas de la loi du 1er juin 1924 qui confirme la poursuite de l’application du concordat en Alsace et en Moselle ou de différents articles du code général des collectivités territoriales qui autorisent par exemple la location d’un terrain avec un bail emphytéotique d’un euro pour construire un édifice cultuel (L. 1311-2) …

ou plus scandaleux l’autorisation donnée à une commune d’accorder sa garantie d’emprunt à une association cultuelle pour la construction d’un édifice cultuel (L. 2252-4). Si un presbytère en Polynésie sert d’espace collectif/communautaire pour assurer des cours de soutien scolaire ou accueillir des services sociaux, alors la reconstruction de ce presbytère pourra être subventionnée après un ouragan.

C’est pourquoi pour abroger le concordat (et les autres exceptions en Guyane, Polynésie ou Calédonie), il faudra bien passer par une nouvelle loi. De même, cela justifie la revendication de – non pas constitutionnaliser la Loi de 1905 – constitutionnaliser l’article 2 de la loi de 1905 qui fixe l’interdiction de subventionner les cultes quels qu’ils soient. Aujourd’hui, une simple loi pourrait évidemment compléter, corriger ou pire défaire la loi de 1905 ; c’est d’ailleurs le cas, elle a déjà été modifiée notamment par la loi dite « séparatisme » de 2021.

La Laïcité protège au travers des lois françaises les croyants et les incroyants

La constitution et la loi française ne sont pas antireligieuses. Elles empêchent un groupe religieux quel qu’il soit d’imposer sa loi à la société toute entière. Mais elle protège aussi les croyants même les plus « radicaux ».

FETHI BELAID / AFP

photo publiée le 25 août 2016 dans La Croix

Ainsi, l’annulation le 26 août 2016 par le Conseil d’État de l’arrêté de la commune de Villeneuve-Loubet interdisant jusqu’au 30 septembre 2016 l’accès aux plages et à la baignade aux personnes en « burkini », soit à toute personne n’ayant pas une « tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité », ainsi que le port de vêtements pendant la baignade « ayant une connotation contraire à ces principes »…

Au-delà du caractère extrêmement flou de l’arrêté, la décision rappelle la liberté d’exprimer sa religion sauf risque de trouble, ce qui n’était absolument pas démontré.

A contrario, le tribunal administratif de Bastia a validé en septembre 2016 un arrêté similaire de la commune de Sisco, car l’arrêté avait mis justement en avant les risques de troubles à l’ordre public, des heurts ayant généré des blessés s’étant déjà produits et pouvant se reproduire. Il ne s’agit pas d’une prime à la violence ou à la menace, en tout cas pas plus que dans d’autres cas où les pouvoirs publics invoquent le risque d’incidents potentiellement violents pour interdire ou reporter une manifestation politique, sociale ou culturelle.

De plus, depuis la loi du 30 juin 2000, entrée en application le 1er janvier 2001, il existe un référé-liberté inscrit à l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui dispose que « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » sous 48 heures. Or la liberté de culte est une liberté fondamentale ce qui a été confirmé par la décision du Conseil d’État n° 393639 du 23 septembre 2015, suite au refus du maire de la commune de Mantes-la-Ville de mettre à la disposition de l’association des musulmans de Mantes sud une salle municipale lui permettant d’accueillir mille personnes, afin de célébrer la fête de l’Aïd-el-Kébir, le jeudi 24 septembre 2015, de sept à onze heures : le tribunal administratif de Versailles avait initialement rejeté le référé-liberté le 18 septembre 2015 avant d’être désavoué par le Conseil d’État.

Par ailleurs, la discrimination expose à un risque pénal (art. 225-1 et 225-2 du code pénal) : « Toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de (…) leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une (…) religion déterminée ». La discrimination « religieuse » est donc punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise par un élu ou un agent public, si elle consiste « à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service » ou à subordonner cette fourniture à l’appartenance ou la non-appartenance à une religion.

Enfin, introduit par la loi du 24 août 2021 dite « séparatisme », le déféré-laïcité4 permet aux préfets de demander la suspension d’un acte d’une collectivité locale portant « gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics » Le juge administratif dispose de 48 heures pour statuer sur la demande de suspension. Sa décision est susceptible d’appel dans les 15 jours devant le Conseil d’État, qui statue dans les 48 heures. Une instruction du gouvernement du 31 décembre 2021 détaille les conditions d’application du déféré-laïcité et les domaines dans lesquels il est possible : organisation de services publics locaux, subventions aux associations, etc. En mai 2022, la mairie de Grenoble a adopté un nouveau règlement intérieur pour ses piscines municipales en affirmant vouloir permettre aux usagers qui le souhaiteraient de porter un « burkini ». Sur instruction du ministre de l’intérieur, le préfet de l’Isère avait saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un déféré laïcité afin d’obtenir la suspension de la délibération municipale dont « l’objectif manifeste [était] de céder à des revendications communautaristes à visées religieuses ». Le 25 mai 2022, le tribunal administratif a donné droit au préfet. Dans une ordonnance du 21 juin 2022, le Conseil d’État, saisi en appel par la mairie de Grenoble, a confirmé cette décision, considérant que la délibération municipale en question portait atteinte à l’égalité de traitement entre les usagers et donc au principe de neutralité du service public. Selon le Conseil d’État, « contrairement à l’objectif affiché par la ville de Grenoble, l’adaptation du règlement intérieur de ses piscines municipales ne visait qu’à autoriser le port du burkini afin de satisfaire une revendication de nature religieuse » ; le règlement invalidé « dérogeait, pour une catégorie d’usagers, à la règle commune, édictée pour des raisons d’hygiène et de sécurité, de port de tenues de bain près du corps ». Le Conseil d’État en avait déduit qu’en prévoyant une adaptation du service public très ciblée et fortement dérogatoire sans réelle justification pour certains usagers, ce règlement rendait difficile le respect des règles communes des tenues de bain par les autres usagers. Il affecte donc le bon fonctionnement du service public et l’égalité des usagers, de sorte que la neutralité du service public en était compromise.

Les applications du devoir de neutralité

La confusion sur le devoir de neutralité dans notre République laïque vient que l’on confond les catégories de personnes. En la matière, il faut en distinguer principalement deux :

- les usagers ;

- les agents du service public sur lesquels pèse une stricte obligation de neutralité.

Les agents du service public

Le Code général de la fonction publique dans article L. 121-2 définit clairement les obligation de l’agent d’un service public : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »

On entend par agent public : les fonctionnaires bien évidemment, les agents contractuels d’une administration publique ou assimilée et les agents des services publics, y compris ceux régis par le droit privé, que ce service public soit un Service public industriel et commercial5, une entreprise privée ou une association exerçant une délégation de service public (ex. quand une commune délègue à une association la gestion d’une crèche ou d’un centre de loisirs, ses salariés sont agents du service public)6.

Le Conseil d’État a défini quelle était la nature du service public se fondant sur :

- l’intérêt général de son activité ;

- les conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement (ex. si une association est créée par des personnes morales publiques) ;

- les obligations qui lui sont imposées par la puissance publique.

En résumé, un service public est une activité d’intérêt général qu’une administration a décidé de créer ou d’organiser7. Pour l’ensemble des « agents » travaillant dans ce cadre, le Conseil d’État dans une décision du 3 mai 2000 a clairement établi que le fait pour un agent du service public de « manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations »8.

Cette obligation s’impose même pendant les pauses dans le temps de service :

« si elles permettent à l’équipe de prendre un temps de repos, ces pauses, comprises dans le temps de service, constituent des périodes durant lesquelles les agents demeurent à la disposition de la collectivité qui les emploie » de sorte que « la pratique de la prière lors des pauses de 20 mn, y compris dans un lieu isolé lorsque les circonstances s’y prêtent, ne peut être regardée comme compatible avec l’obligation de neutralité et de laïcité qui s’impose aux agents publics »9.

L’article 1er de la loi dite « séparatisme » est venu réaffirmer en 2021 ce qui avait déjà été établi par la jurisprudence : « Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. »

La jurisprudence a également établi en 202310 que les sportifs sélectionnés pour représenter la France dans des compétitions internationales étaient assimilés à des agents publics et donc astreint à l’obligation de neutralité du service public : « une fédération sportive délégataire de service public est tenue de prendre toutes dispositions pour que ses agents ainsi que les personnes qui participent à l’exécution du service public qui lui est confié, sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, s’abstiennent, pour garantir la neutralité du service public dont elle est chargée, de toute manifestation de leurs convictions et opinions. Il en va ainsi notamment des personnes que la Fédération sélectionne dans les équipes de France, mises à sa disposition et soumises à son pouvoir de direction pour le temps des manifestations et compétitions auxquelles elles participent à ce titre et qui sont, dès lors, soumises au principe de neutralité du service public. »

Les élus

Les élus (locaux notamment) sont en réalité une catégorie intermédiaire aux deux que nous avons citées plus haut. Ils peuvent être agents de l’État : les Maires et leurs adjoint(e)s par exemple peuvent être officiers d’état civil, de police judiciaire et responsables de l’organisation des élections11.

publiée le 8 décembre 2020 dans Le Parisien, édition du Val-d’Oise

LP/Thibault Chaffotte

Mais hors de ces missions, ils sont totalement libres de s’exprimer et, du point de vue politique, c’est même ce qu’on leur demande. Le Tribunal Administratif de Grenoble l’a ainsi rappelé le 7 juin 2024 : « la liberté des élus municipaux d’exprimer leurs convictions religieuses ne peut être encadrée que sur le fondement de dispositions législatives particulières prévues à cet effet. » c’est-à-dire sur le fondement de l’article L. 2122-34-2 du CGCT. Ainsi, ils ne sont pas tenus d’afficher une neutralité confessionnelle ou politique lors des séances du conseil municipal.

On peut cependant s’interroger sur les obligations qui devraient peser sur les élus représentant l’autorité territoriale, en charge de faire respecter par les agents du service public de leur commune, département ou région (administration, association, entreprises délégataires) l’obligation de neutralité du service public. Une loi, pour peu qu’elle respecte le cadre constitutionnel, pourrait étendre ce devoir de neutralité à ce type d’élus.

Les usagers

Les usagers du service public, qu’ils soient de nationalité française ou non, ne sont pas soumis au devoir de neutralité. Un débat a été ouvert sur les parents d’élèves accompagnateurs de sortie scolaire : ils ont été définis comme « collaborateurs occasionnels du service public ».

Cette notion a été inventée par la jurisprudence administrative dans le but de protéger les usagers qui viennent aider ponctuellement l’administration : elle ouvre des droits à protection et à réparation, elle implique la responsabilité de l’administration vis-à-vis du « collaborateur occasionnel » (ex. pour le couvrir s’il se blessait dans l’exercice de cette collaboration) : des droits, mais pas de devoirs.

S’appuyant sur un avis (non publié) du Conseil d’État du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a censuré le 9 juin 2015 le refus d’une direction d’école élémentaire de se faire accompagner par une mère voilée : « Les parents d’élèves autorisés à accompagner une sortie scolaire à laquelle participe leur enfant doivent être regardés, comme les élèves, comme des usagers du service public de l’éducation. Par suite, les restrictions à la liberté de manifester leurs opinions religieuses ne peuvent résulter que de textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service. »12

Or il n’y a pas de texte faisant peser ce type d’obligation sur les parents d’élèves. Évidemment le directeur d’établissement peut toujours, s’il craint un trouble à l’ordre public, demander au parent concerné de s’abstenir de venir. Au-delà du fait que cette situation soit difficile à apprécier au cas par cas, les directeurs d’établissement sont exactement dans la situation insécure qui a prévalu de 1989 à 2004 sur la question du port du voile par des élèves des établissements secondaires. Nous y reviendrons.

Par contre, personne en France – quelle que soit sa nationalité – ne peut se prévaloir de sa croyance ou d’une « loi religieuse » pour s’affranchir des règles communes. C’est ce que dit le Conseil Constitutionnel le 19 novembre 2004 en rappelant que le caractère laïque de la République interdit « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »13.

La question de la pratique du sport et de la neutralité confessionnelle pose également question. En effet, faut-il considérer les simples adhérents d’une association sportive comme ayant les mêmes obligations que les agents et personnes qui participent à l’exécution du service public qui est confié à une fédération sportive délégataire ?

Les règlements intérieurs des fédérations sportives délégataires diffèrent et il n’existe pas de jurisprudence générale en la matière. Dans l’affaire qui a opposé les « hidjabeuses » (jeunes femmes adultes ou adolescentes voilées, souhaitant pouvoir garder leur voile pendant un match) à la Fédération Française de Football (FFF), cette dernière avait justifié son règlement interdisant le port de signes religieux ostensibles par le risque de troubles à l’ordre public qui sont plus importants autour de match de football. Le Conseil d’État a suivi le 29 juin 2023 de manière radicale la FFF dans sa décision : « Une fédération sportive délégataire dispose du pouvoir réglementaire dans les domaines définis par les dispositions législatives citées au point 6, pour l’organisation et le fonctionnement du service public qui lui a été confié. À ce titre, il lui revient de déterminer les règles de participation aux compétitions et manifestations qu’elle organise ou autorise, parmi lesquelles celles qui permettent, pendant les matchs, d’assurer la sécurité des joueurs et le respect des règles du jeu, comme ce peut être le cas de la réglementation des équipements et tenues. Ces règles peuvent légalement avoir pour objet et pour effet de limiter la liberté de ceux des licenciés qui ne sont pas légalement tenus au respect du principe de neutralité du service public, d’exprimer leurs opinions et convictions si cela est nécessaire au bon fonctionnement du service public ou à la protection des droits et libertés d’autrui, et adapté et proportionné à ces objectifs. (…) Par ailleurs, l’interdiction du « port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale », limitée aux temps et lieux des matchs de football, apparaît nécessaire pour assurer leur bon déroulement en prévenant notamment tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport. »

Donc le Conseil d’État rappelle que ces jeunes femmes sportives et adhérentes ne sont normalement pas soumises au respect du principe de neutralité mais le leur impose du fait de la conflictualité inhérente à la compétition sportive et au risque de confrontation sans lien avec le sport qui est plus important dans le football.

À l’inverse, les règlements des fédérations françaises de rugby ou de handball autorisent le port du voile par exemple, à condition que cela ne constitue pas un danger pour les athlètes ou leurs adversaires et laisse les organisateurs apprécier au cas par cas la situation.

On peut évidemment rappeler des pratiques d’entrisme politico-religieux existent un peu partout, dans le sport comme ailleurs. L’existence de fédérations sportives dites « affinitaires », notamment catholique ou antifasciste, démontre que l’ensemble du mouvement associatif, sportif, culturel ou d’éducation populaire, est évidemment un espace où peuvent se former les consciences, où peuvent se diffuser les convictions politiques ou religieuses. La question de savoir si le fait des jeunes femmes portant le voile sur un terrain (en dehors du cas des sélections en équipe de France) représente un vecteur de prosélytisme ou, plus grave, de pressions sur leur semblable reste ici difficile à apprécier : les femmes voilées dans l’espace public ne sont pas un sujet, la capacité de ces jeunes femmes à devenir un modèle social le deviendrait-il ? C’est une vraie question.

À ce stade, nous sommes au milieu du gué, une proposition de loi portée par le sénateur Michel Savin a été adoptée par la Haute Assemblée le 18 février 2025, disposant : « Lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives délégataires, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit aux acteurs de ces compétitions. » Mais la navette parlementaire n’est pas achevée et ne le sera peut-être jamais sur ce texte.

Sur le port de signes confessionnels ostensibles à l’école publique

1989 c’est l’année de « l’affaire de Creil » : trois jeunes filles se présentent voilées au lycée et le proviseur s’oppose à leur entrée dans l’établissement. Nous sommes alors dans une atmosphère mondiale d’affirmation de l’islamisme. Le corps enseignant est désemparé, les dirigeants politiques aussi : Lionel Jospin, ministre de l’éducation nationale, demande l’avis du Conseil d’État qui, en résumé, explique que le port du voile est autorisé sous réserve qu’il ne soit pas un moyen de prosélytisme ou de pression.

© AFP – GILLES LEIMDORFER

Les enseignants et les responsables d’établissements primaires et secondaires se retrouvent dans une situation inconfortables : comment et quand peut-on décider que cela relève de la pression ou du prosélytisme ?

À partir de 2001, le monde de l’enseignement exige qu’une loi mette fin à cette incertitude alors que la pression médiatique et politique augmente. Après une commission parlementaire initiée par Jean-Louis Debré, président de l’Assemblée Nationale, en 2003, le président de la République Jacques met en place la commission Stasi en 2003-2004, avec des personnalités diverses comme Patrick Weil (juriste, histoire et politiste) ou Mohamed Arkoun (historien algérien qui avait dénoncé le « laïcisme » de la France) : ils se prononcèrent finalement l’un comme l’autre pour l’inscription dans la loi de l’interdiction dans les établissements scolaires publics primaires et secondaires du port de signes religieux ostensibles. Pourquoi ? Parce que, lors des auditions de cette commission, de nombreux témoignages de jeunes filles venaient mettre en lumière la pression exercée sur elles au sein des établissements scolaires par des groupes de jeunes garçons pour qu’elles portent le voile ; les travaux mirent en lumière le fait que ces pressions étaient organisées. En 2015, Farid Abdelkrim, ancien responsables des jeunes de l’UOIF qui est depuis devenu un humoriste, a d’ailleurs relaté que l’UOIF (relais associatif des frères musulmans en France) avait organisé une campagne pour faire pression à l’école sur les filles qui ne portaient pas le voile pour qu’elle le porte. Ainsi l’article 1er de la loi du 15 mars 2024 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics » dispose que « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

L’interdiction de l’ostentation religieuse ne porte pas atteinte à la liberté de conscience des élèves. Seule la manifestation des croyances est encadrée par la loi, celle-ci n’interdisant pas aux élèves de porter des signes religieux discrets. Elle vise à préserver les élèves dans le cadre de la formation de leur esprit critique des pressions qui pourraient être exercées sur eux de manière organisée par d’autres. L’école publique n’est pas la rue. Elle est un service public et, à ce titre, est soumise à ses règles de fonctionnement. L’obligation de non-ostentation religieuse imposée aux élèves par la loi de 2004 n’est certes pas de même nature que l’obligation de neutralité qui s’impose aux agents. Elle a été édictée afin de préserver la sérénité de cet espace crucial qu’est l’école pour la transmission des connaissances, la formation du libre arbitre et l’apprentissage de la citoyenneté. Les élèves ont la liberté d’expression mais « dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité » (article L. 511-2 du code de l’éducation). La neutralité de l’école n’est pas conçue comme une invisibilisation des croyances mais comme leur mise à distance, indispensable à la réalisation de la mission de l’enseignement public. Faire partager des valeurs, ce n’est pas inculquer un catéchisme, fût-il républicain, c’est offrir aux élèves les moyens de construire leur propre jugement et leur faire prendre conscience de leur commune appartenance à une collectivité nationale. Cela exige de les soustraire, pendant le temps scolaire, à leurs déterminismes sociaux et communautaires. A ce titre, oui, l’école publique est un sanctuaire : un lieu à protéger parce que s’y joue l’émancipation des élèves, condition de leur future liberté.

Il n’y a pas et il n’y aura pas de liste de signes, car la République ne saurait définir ce qui relève du religieux ou non ou engager un débat théologique qui ne relève pas de ses compétences. L’appréciation ne peut dans cette considération se faire qu’en fonction du contexte social. Ainsi faut-il appréhender les débats sur l’abbaya (sans rentrer dans le fait de savoir qu’en arabe abbaya signifie simplement « robe ») ou le khami qui a agité l’opinion entre 2022 et 2024. Là-aussi, c’est bien en fonction d’une instrumentalisation observée que le Conseil d’État a considéré que la note de service du ministre de l’éducation nationale, Gabriel Attal, publiée le 31 août 2023 interdisant au titre de la loi de 2004 le port des ces vêtements dans les établissements scolaires publics primaires et secondaires respectaient bien le principe de laïcité et la loi française : « Le port de ces tenues par des élèves dans les établissements d’enseignement publics s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse, la synthèse des remontées académiques du mois d’octobre 2022 faisant apparaître, à ce titre, qu’il s’accompagnait en général, notamment au cours du dialogue engagé avec les élèves faisant le choix de les porter, de discours en grande partie stéréotypés, inspirés d’argumentaires diffusés sur des réseaux sociaux et élaborés pour contourner l’interdiction énoncée par ces dispositions. Il ressort ainsi des pièces des dossiers que le port de tenues de type abaya par les élèves dans les établissements d’enseignement publics pouvait être regardé, à la date d’édiction de la note de service contestée, comme manifestant ostensiblement, par lui-même, une appartenance religieuse. »14 Là-encore, la décision est circonstanciée et répond à une logique de pressions politiquement organisées dont il convient de protéger l’éducation nationale.

Au regard de la situation d’évitement scolaire qui découle de la dégradation des conditions d’enseignement et d’instruction dans les établissements publics (manque de moyens, manque de professeurs, manque de remplaçants), il convient de regarder aujourd’hui si cette interdiction aujourd’hui limitée aux établissements publics primaires et secondaires ne devrait pas s’étendre aux établissements privés primaires et secondaires sous contrat…

Tout cela sans épuiser le débat sur le financement public de l’école privée (lois Debré et Carle), sur le financement insuffisant de l’école publique et sur l’ambition à retrouver d’un « grand service public de l’éducation nationale », abandonnée en 1984.

Laïcité/Neutralité, subventions, salles et bâtiments publics

Il est interdit aux personnes publiques « d’apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l’exercice d’un culte »15. Le culte étant défini comme la célébration de cérémonies et de rites religieux16. Mais le Conseil d’État admet, dans la même décision de mai 2012, que des subventions soient versées à des association qui ont à la fois des activités cultuelles ET culturelles, à condition de s’assurer de la destination réelle des fonds : ex. aide aux devoirs, activités sportives… L’activité, la manifestation ou le projet doit présenter un intérêt public local et que la destination des fonds soit garantie, notamment par voie contractuelle ou délibérative. Cela implique un moyen de contrôle, comme une convention d’objectifs.

Un moyen de contrôle supplémentaire a été apporté par le contrat d’engagement républicain (CER) créé par la loi dite « séparatisme » ; mais il ne faut pas lui donner une portée qu’il n’a pas : s’il impose le respect des principes républicains, notamment de ne pas contester le bien fondé du principe de neutralité, il n’impose pas un devoir de neutralité aux associations subventionnées. La Cour Administrative d’Appel de Lyon a d’ailleurs en février 2025 considéré comme illégal le fait d’ajouter dans un CER l’obligation de respecter au sein de l’association visée le principe de neutralité17 : « Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de manifester sa religion, y compris le droit d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un enseignement. Elle ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une croyance. Ainsi, la liberté religieuse ne protège pas le prosélytisme de mauvais aloi. »

Prosélytisme de mauvais aloi impose de mesurer s’il y a pression, violence ou harcèlement.

Au demeurant, on ne compte plus les exemples aujourd’hui du mésusage du CER par les Préfets qui tentent par ce biais d’imposer une forme de silence politique à diverses associations culturelles ou d’éducation populaire, bien loin du champ religieux, avant d’être généralement désavoués par la justice administrative18.

Photo publiée par France Inter le 16 novembre 2025

Concernant la mise à disposition de salle à des organisations politiques ou confessionnelles, le maire ne peut s’y opposer, sauf risque de troubles à l’ordre public, les nécessités d’administration du service public ou des propriétés et biens publics : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. »19

Attention, la gratuité n’est pas toujours une libéralité. Il appartient au conseil municipal d’arrêter le montant de la contribution due par une association, à raison de l’utilisation d’un local communal « dans le respect du principe d’égalité, de telle façon qu’il ne soit pas constitutif d’une libéralité. L’existence d’une libéralité, qui ne saurait résulter du simple fait que le local est mis à disposition gratuitement, est appréciée compte tenu de la durée et des conditions d’utilisation du local communal, de l’ampleur de l’avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d’intérêt général justifiant la décision de la commune. »20 La mise à disposition est de « très faible durée » (4 heures), l’association n’a pas le droit de fournir des prestations ni de tirer des recettes de la mise à disposition, la commune n’est privée « d’aucune une recette prévisible en cas de location payante pour un autre usage ». Il faut s’assurer qu’aucun lieu de culte sur la commune ne permet d’accueillir le nombre prévisible de participants à une fête religieuse donnée conformément à l’impératif de sécurité publique21. Si ces conditions sont respectées, la gratuité est légale.

La mise à disposition d’une salle est parfois un droit. Une commune ne peut pas rejeter une demande d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte. Les seuls motifs de refus valable sont les nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Si une salle est disponible et qu’aucun des trois motifs ne peut être invoqué, le maire est enjoint par le juge de la mettre à disposition22.

L’article 28 de la loi de 1905 interdit « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »

Le Conseil d’État est venu préciser en 201623 cette interdiction. L’installation d’une crèche de Noël dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif.

Dans les bâtiments publics, l’installation d’une crèche de Noël est contraire au principe de neutralité sauf circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif.

Dans les autres emplacements publics (et notamment sur la voie publique), eu égard au caractère festif des initiatives prises en fin d’année, l’installation durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est jugée possible, à la condition qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse. Le tribunal administratif d’Amiens a également assuré que l’installation d’un crèche sur l’espace piétonnier de la voirie publique pour la période des fêtes de fin d’année, à l’intersection et à proximité immédiate de la rue où se tient le marché de Noël est possible : le caractère festif de la crèche « résulte directement et suffisamment de son lieu et sa période d’installation », sans qu’il soit nécessaire qu’il soit davantage révélé « par des animations ou un caractère artistique particuliers ».

Un principe bien actuel

L’examen attentif de notre histoire politique, de l’établissement progressive de la Laïcité et de ses applications juridiques concrètes permet de mesurer nombre d’impasses du débat politique tel qu’il est posé dans notre pays depuis plusieurs années. La Laïcité n’est ni une valeur, ni une opinion, elle est un principe constitutionnel qui garantit la liberté de conscience et la liberté de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l’égalité de tous devant la loi. Elle n’est pas une politique conjoncturelle qui devrait faire place à des révisions profondes de notre législation pour se mettre à la page d’une société multiculturelle pour laquelle la Loi de 1905 n’aurait pas été écrite. C’est une erreur grave de croire que le principe de laïcité se résume à la loi de séparation des Églises et de l’État, même si cette dernière en a été un jalon puissant et en reste un pilier essentiel – on ne dira pas le contraire pour ses 120 ans.

Les exemples concrets et les différentes évolutions jurisprudentielles démontrent bien au contraire la capacité du principe à s’adapter dans son application à la réalité contemporaine, à faire face à l’évolution des mœurs, à la diversité croissante de notre société. On peut d’ailleurs constater la mauvaise connaissance des agents publics du principe de laïcité : le déploiement du plan public de formation « Valeurs de la République et Laïcité »24, dix ans après sa création fin 2015, a été malheureusement tardif – espérons que l’impulsion dont il semble bénéficier aujourd’hui permettra de rattraper un retard terrible et d’outiller intellectuellement et professionnellement tous les agents du service public et les salariés qui leurs sont assimilés.

Contrairement aux gloses des plateaux de TV, le principe de laïcité a été un atout pour permettre d’intégrer dans notre champ social une plus grande visibilité de l’islam à partir des années 1980-1990. Alors que notre pays est dépositaire d’un passé colonial difficile, qui a nourri et nourrit toujours des formes de racisme systémique, c’est pourtant le respect de nos règles de droit et constitutionnelle qui a permis progressivement la multiplication des lieux de cultes musulmans (et d’autres religions) ses 30 dernières années et qui permet aux Français de confession musulmane ou aux musulmans étrangers vivant sur notre sol d’exprimer comme ils l’entendent, de manière diverse, et dans le respect des lois leur foi, y compris dans l’espace public : contrairement à ce que laissent entendre certaines campagnes de communication d’une organisation non gouvernementale, pourtant très respectable, comme Amnesty International, il n’y a jamais eu besoin de se battre politiquement pour que des femmes puissent porter le voile dans la rue ou dans les transports en commun. Cela n’empêche pas l’expression d’un racisme, mais la société française comme les pouvoirs publics rejettent et combattent ce type de stigmatisation. Aussi, il n’est pas très compliqué à la lecture des fondements de notre droit et de notre histoire de constater que les prises de position du Rassemblement National et de ses concurrents à l’extrême droite pour exiger le port du voile dans l’espace public n’ont rien à voir avec le principe de laïcité ; c’est une stratégie politique sous « faux drapeau » qui vise à renouveler le vieux racisme anti-maghrébin mais qui méconnaît la nature profonde de la laïcité : le respect de toutes les croyances jusque dans leur droit de se manifester publiquement, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et la garantie du libre exercice des cultes par la République … et pour assurer tout cela la mise à l’écart des considérations confessionnelles et des pouvoirs religieux de l’élaboration et de l’exécution de la loi commune.

On peut évidemment être anticlérical – ce n’est pas la position de l’extrême droite qui s’accroche à l’identité supposée catholique de la Nation française, aujourd’hui mâtinée d’invocation d’une pseudo civilisation « judéo-chrétienne » pour mieux camoufler son antisémitisme ontologique –, on peut également dénoncer les fondements réactionnaires de certaines pratiques religieuses – le port du voile imposée aux femmes est évidemment une façon d’institutionnaliser socialement la volonté d’inférioriser la femme, tout comme la condamnation de l’avortement, de la contraception et du préservatif sont des remises en cause du droit des femmes à être souveraine de leur propre corps –, ces combats sont des combat politiques et socio-culturels qui relèvent de l’éducation populaire et de la conviction collective à construire et non de la contrainte légale. La République française est laïque, ses agents publics sont neutres ; si la République n’est pas neutre – devant faire respecter la loi, elle ne saurait rester indifférente à des pratiques illégales –, elle est indifférente aux débats théologiques, elle n’est ni anticléricale (si elle ne reconnaît aucun culte et si elle combat le pouvoir d’une organisation religieuse qui voudrait s’imposer à la société, elle ne recherche pas la mise à bas des organisations religieuses et ne limite donc pas la liberté conscience et de croyance au for intérieur de ses citoyens), ni athée ; et là-encore, il convient de ne pas confondre athéisme et anticléricalisme.

La prédominance de l’agenda politique de la droite et de l’extrême droite dans le débat public a pu évidemment détourner les dirigeants politiques d’une compréhension rationnelle des enjeux. Il s’est doublé d’une méconnaissance parmi les responsables politiques et gouvernementaux eux-mêmes – et pour certains d’une volonté implicite d’en nier l’existence – des outils juridiques répondant aux défis actuels.

Comment interpréter sinon la constante diminution des moyens accordés à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, alors qu’elle pourrait aider à contrecarrer les phénomènes d’emprise et de montée des intégrismes religieux excluant, dénoncés par ailleurs ?

Comment comprendre autrement que par une volonté de trianguler l’extrême droite la communication politique du gouvernement autour de l’élaboration puis de l’examen au parlement de la loi dite « séparatisme » qui multipliait les amalgames assez nauséabonds entre la communauté musulmane (prise comme un tout) en France et des pratiques déviantes minoritaires et en recul (excision25, mariage forcé26, polygamie27, etc.) ? Alors que les pratiques mises en cause étaient heureusement déjà reconnues comme illégales, par la loi ou la jurisprudence, et sanctionnées, le texte prétendait réaffirmer le principe de la police des cultes déjà inscrit dans la loi de 1905, dont l’application correcte aurait rendu inutiles toutes les mises en scène du ministre de l’intérieur de l’époque Gérald Darmanin, la main de l’État pouvant frapper tout prédicateur appelant à la violence ou à la haine ; comment en parallèle ne pas s’interroger sur le renforcement potentiel des capacités financières de l’Église catholique grâce à cette loi ou de l’esprit « concordataire » qui avait emporté l’esprit de l’exécutif dans sa réorganisation du culte musulman (ce qui n’est pas le rôle de l’État) ?28 Comment ne pas voir qu’aujourd’hui le contrat d’engagement républicain est largement détourné de ce pour quoi il a été créé ?

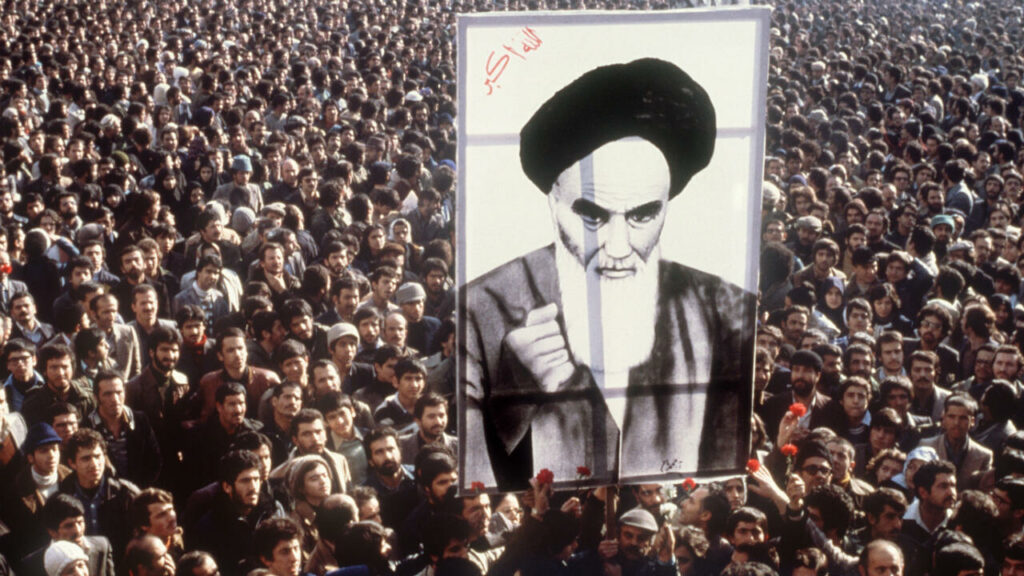

Nous ne saurions cependant être naïfs. Depuis plusieurs décennies, l’instrumentalisation de la religion pour des motifs proprement politiques est devenu l’un des facteurs dynamiques des tensions géopolitiques.

L’année 1979 représente à cet égard un tournant avec le détournement de la Révolution iranienne en révolution islamique (janvier 1978-février 1979), la prise de la Grande Mosquée de La Mecque (novembre-décembre 1979) par des fondamentalistes wahabites (qui inspirèrent Oussama Ben Laden) et l’invasion de l’Afghanistan par l’Armée Rouge (24 décembre 1979).

AFP (archives)

Depuis près de 50 ans, le « monde musulman » est entré durablement dans une zone de turbulence où les différentes options islamistes luttent pour le pouvoir, « l’émulation » politique ayant ravivé les différentes versions des « Frères musulmans » (qui avaient pourtant largement décliné avant les années 1980) qui ont pu se rapprocher ou accéder au pouvoir – parfois très temporairement – dans de nombreux pays (Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Turquie, etc.) sur fond d’effondrement presque complet (sauf la Turquie) des partis laïques et de gauche, violemment réprimés par les différentes dictatures.

D’autres tendances plus radicales encore peuvent tenir le haut du pavé, si l’on s’en tient notamment aux Talibans afghans et à leurs alliés dans de nombreuses régions du Pakistan. Ces affrontements internes et le terrorisme djihadiste (Al Qaeda, Daech, Boko Haram…) font des musulmans eux-mêmes partout dans le monde les premières victimes de cette situation ; ils rendent évidemment moins visible la pratique tranquille à laquelle aspire l’immense majorité des musulmans et invisibilisent les courants réformateurs au sein de l’islam. Comment imaginer dans ces conditions que la France où vit la plus nombreuse communauté musulmane d’Europe pouvait échapper à ses turbulences ou à la montée des idées rigoristes ? Mais là-aussi malgré les sondages sensationnalistes, ou les amalgames diffusés par l’extrême droite ou certains partis de gauche (sous prétexte de combattre l’islamophobie), il serait imbécile de confondre les 4 à 5 millions de musulmans (plus ou moins pratiquants) qui vivent en France avec l’islamisme. Par ailleurs, les djihadistes se réclamant de Daesh ou Al Qaeda qui ont frappé la France à plusieurs reprises depuis 2015 ont politiquement échoué contre la République française : les musulmans (malgré les manipulations politiques) en France n’ont pas été l’objet de « représailles » de la part de leurs compatriotes français, ils ne sont heureusement pas assimilés à ces actes ignobles et ils n’éprouvent aucune sympathie pour les commanditaires et leurs nervis.

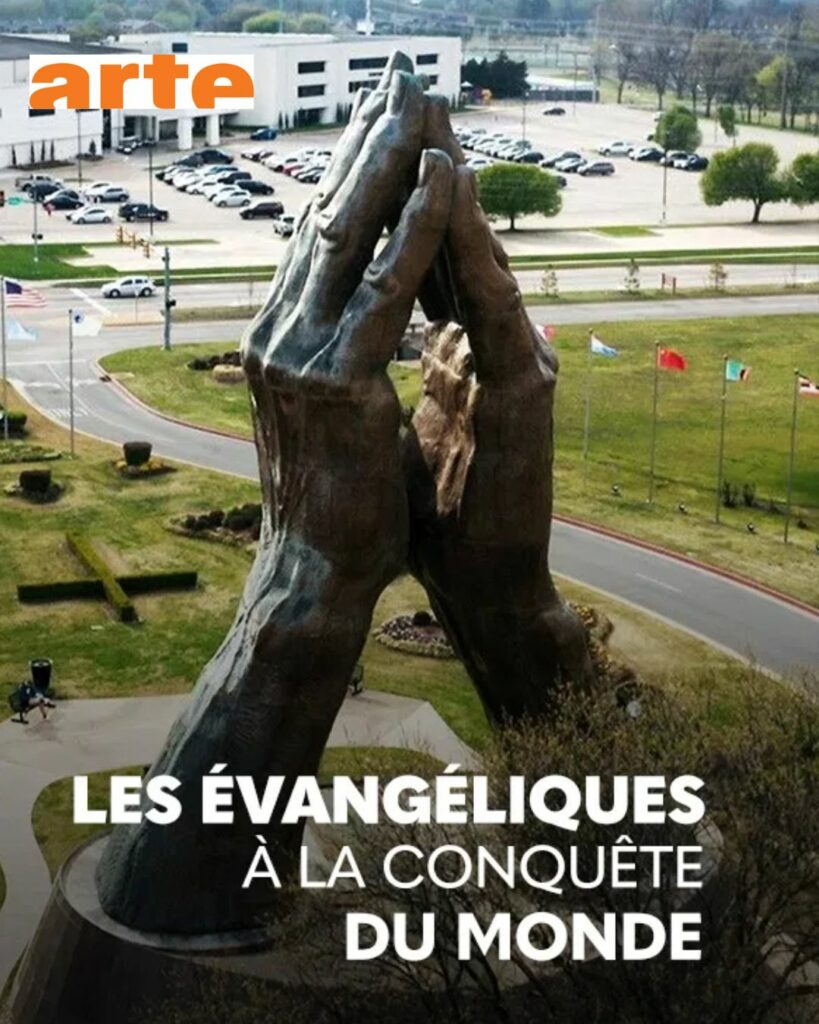

Les troubles politiques ne concernent d’ailleurs pas que l’islam. Si le violent nationalisme religieux hindou au pouvoir dans l’Union Indienne avec le BJP de Narendra Modī, l’intégrisme birmano-boudhiste présidant à l’oppression des musulmans Rohingya ou la montée du « sionisme religieux » incarné par les partis des ministres israéliens Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir (qui assument une volonté génocidaire) ont peu d’effets directs en France, la montée en puissance de « l’internationale évangélique » représente bien des dangers politiques que l’on peut voir à l’œuvre aux États-Unis d’Amérique ou qui pèsent encore sur le Brésil et qui pourraient avoir un jour ou l’autre des conséquences en Europe et ailleurs dans le monde.

Réalisation : Thomas Johnson

Documentaire en trois épisodes

Il est très instructif de regarder le documentaire passionnant d’Arte « Les évangéliques à la conquête du monde » sur ce projet politique assumé du « nationalisme chrétien »29.

Enfin, si la succession récente de deux Papes dits « progressistes » au Vatican pourrait endormir notre vigilance, l’Église catholique est traversée partout dans le monde de courants contradictoires, dont certains alimentent toujours ouvertement des organisations politiques réactionnaires à vocation violente et différents courants d’extrême droite.

Face à tous ces défis, le principe de laïcité français, loin d’être une relique dépassée, est au contraire un atout précieux pour notre République dans l’objectif de consolider la cohésion nationale. Plutôt que de se lamenter sur notre exceptionnalité, il conviendrait sans doute au contraire d’acculturer nos voisins à ce qu’elle est en réalité – en commençant par nos partenaires politiques – pour leur donner des idées d’évolution.

Frédéric Faravel

(les principaux éléments d’analyse juridique sont issus des note prises lors de conférences données par Maître Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris)

1Ce jalon est essentiel, on y reviendra.

2Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2012297QPC.htm

3CEDH – AFFAIRE KOKKINAKIS c. GRÈCE (Requête n° 14307/88), 25 mai 1993 : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62384%22]}

4article L. 2131-6 du Code Général des Collectivités Territoriales

5Service marchand qui se développe lorsque l’initiative privée est défaillante, notamment parce qu’il engage l’intérêt général. En engageant l’intérêt général, une autre de ses caractéristiques est qu’il est soumis à un fort contrôle de la puissance publique. Parmi les SPIC on trouve surtout les services dits « en réseau » que sont les transports, l’électricité, le gaz, la poste, les communications électroniques, et l’eau.

6Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2013, 11-28.845 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027209800/

7Conseil d’État, Section du Contentieux, 22/02/2007, 264541 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018259406/

8Conseil d’Etat, Avis 4 / 6 SSR, du 3 mai 2000, 217017 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008001769/

9Cour Administrative d’Appel de Lyon, 3ème chambre – formation à 3, 28/11/2017, 15LY02801 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036205061/

10Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 29/06/2023, 458088 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047772138

11Code général des collectivités territoriales, art. L. 2122-34-2 : « Pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire [conseillers délégués] dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. »

12Tribunal administratif de Nice, décision n°1305386, 9 juin 2015 : https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/JUIN_2015/TA_NICE.pdf

13Conseil Constitutionnel – décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004505DC.htm

14Conseil d’État – décisions n° 487944, 487974, 489177, 27 septembre 2024 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050279125

15Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/05/2012, 336462 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025822306/

16Conseil d’État, Avis Assemblée, du 24 octobre 1997, 187122 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007959357/

17Cour Administrative de Lyon, 4ème chambre, 13/02/2025, 24LY00221

18« Privée de subvention pour des engagements militants, une compagnie de théâtre dénonce un détournement de pouvoir », reportage de France Inter : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-info-de-france-inter/privee-de-subvention-pour-des-engagements-militants-une-compagnie-de-theatre-denonce-un-detournement-de-pouvoir-3403633

19Code général des collectivités territoriales, article L. 2144-3

20Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 18/03/2024, 471061 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049294581

21Cour Administrative d’Appel de Marseille, 4ème chambre, 15/10/2024, 24MA00665 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050394376

22Conseil d’État, Juge des référés, 23/09/2015, 393639 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031281232/

23Conseil d’État, Assemblée, 09/11/2016, 395122 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033364645/

24À propos du plan VRL : https://anct.gouv.fr/programmes-dispositifs/politique-de-la-ville/valeurs-de-la-republique-et-laicite

25https://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/21/pdf/2019_21_1.pdf

26https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19147/479.fr.pdf

27https://www.cncdh.fr/publications/etude-sur-la-situation-de-la-polygamie-en-france

28Pour une analyse des débats sur l’examen de la loi dite « séparatisme » : https://g-r-s.fr/loi-separatismes-la-republique-instrumentalisee/

29Les évangéliques à la conquête du monde : https://educ.arte.tv/serie/les-evangeliques-a-la-conquete-du-monde-tous-les-episodes-1