Nous sommes revenus fréquemment, depuis 2010, sur l’erreur économique dramatique commise avec le « tournant de l’offre » ; notons cependant que ce que l’on a appelé « tournant » en novembre 2012 n’en était pas un, mais la continuité de la politique économique de Nicolas Sarkozy, alignée sur le consensus des droites européennes.

Nicolas Sarkozy a mené en 2008-2009 une des politiques de relance face à la crise financière les moins efficaces d’Europe. Refusant de remettre du pouvoir d’achat et de l’investissement directement, il a préféré mobiliser d’énormes moyens dans des baisses d’impôts, de TVA, pour relancer la consommation, sans cibler ni conditionnalités. Une bonne partie de cette relance a financé… l’industrie allemande.

En 2010, face à la dégradation des comptes et du commerce extérieur, Sarkozy a décidé de se rallier au plan d’Angela Merkel de faire de la consolidation budgétaire. L’économie européenne n’était pas encore repartie d’une manière harmonieuse. De nombreux pays avaient découvert des systèmes particulièrement nocifs et désastreux pour les finances publiques laissés par les gouvernements de droite précédents en Italie, en Grèce, en Irlande, au Portugal. La relance du système financier laissait aussi d’énormes liquidités en recherche d’investissements.

Couper les politiques de relance, c’était se priver de ces liquidités, c’était prendre le risque d’une récession en pleine croissance mondiale, c’était également rendre la dette publique européenne vulnérable à des attaques spéculatives. L’équivalent du ministre des finances d’Obama, Timothy Geithner, a raconté dans ses mémoires comment il a essayé, sans succès, de convaincre Sarkozy, Trichet, Barroso et Merkel de ne pas s’engager dans cette voie. A la sortie de son livre, un magazine a révélé qu’il avait qualifié en réalité cette politique de « stupide ».

Des excédents commerciaux allemands inutiles

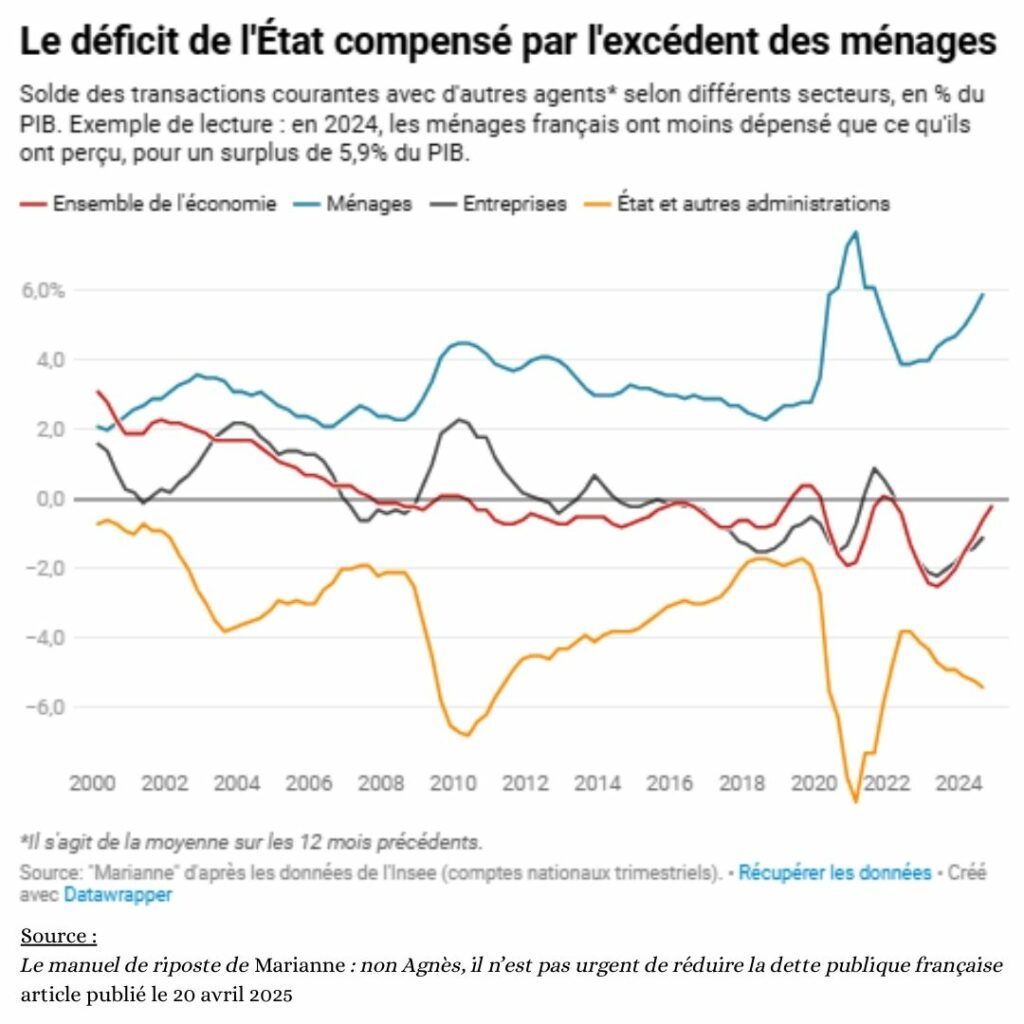

Nous sommes dans la continuité de cette politique depuis. L’Allemagne stagne. Depuis 2019, l’Allemagne n’a pas connu de croissance ! Ah, les excédents commerciaux sont là, mais ils ne servent à rien, n’étant pas transmis aux Allemands mais confisqués par les plus riches du pays. L’extrême droite, inexistante en 2010, est dans les sondages le premier parti d’Allemagne en 2025.

La France stagne à son tour. Citons la dépêche AFP sur les chiffres de la croissance :

« Au premier trimestre, la croissance de la deuxième économie de la zone euro a souffert d’une consommation des ménages sans dynamisme, stable après une progression de 0,2% au cours des trois mois précédents. Les investissements ont continué à évoluer en territoire négatif (-0,2% après -0,1%): tant pour les entreprises que les ménages et les administrations publiques.

Contexte politique instable

La contribution du commerce extérieur est également négative (-0,4 point) en raison d’une nette diminution des exportations (-0,7%) alors que les importations ont augmenté de 0,4%. »

Depuis 15 ans, ce sont les mêmes paradigmes qui sont employés, en France et en Europe, pour un échec complet. En France aussi, l’extrême droite est devenue le premier parti en voix. Le RN ne sait pas comment construire des alliances majoritaires, espérant devenir seule hégémonique, et cette médiocrité profonde est la seule bonne nouvelle de la période. Il s’est pourtant aligné sur les positions économiques sur les idées de Sarkozy, de Hollande et Moscovici, de Macron, Le Maire, Bayrou ou Retailleau.

Ne pas tirer toutes les conséquences de l’échec

Au départ, Mario Draghi est un banquier classiquement néolibéral. Mais il a eu au moins un mérite : éviter la catastrophe économique à la zone euro en faisant adopter à la BCE, contre l’Allemagne, une politique monétaire accommodante et moins austéritaire. En ce sens, il a forcé les tenants de la rigueur à s’éloigner d’une lecture stricte des traités. Et il en est même arrivé à la conclusion des Américains : il faut aussi actionner le levier budgétaire pour relancer l’économie, mais sans se départir, comme les Américains, de l’obsession de la dérégulation, c’est-à-dire d’une déformation durable du partage de la valeur ajoutée en faveur du capital.

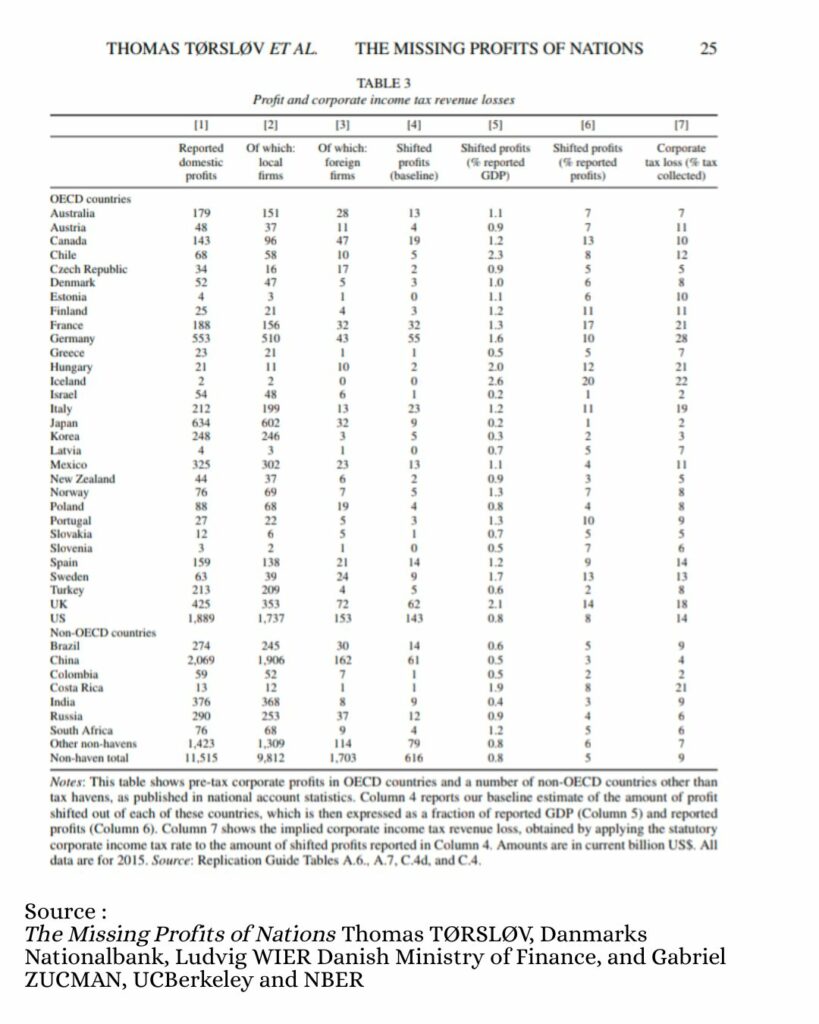

Au final, lui aussi reconnaît dans le rapport qu’il a remis un retard d’investissement de 5 points de PIB pendant dix ans en Europe. Mais, loin de constater que la politique menée depuis 15 ans n’a de vainqueur qu’une seule catégorie d’Européens, ceux gagnant plus de 10 000 euros net par mois, ou accumulant du capital pour ne plus vivre de leur travail, Draghi veut investir en continuant de favoriser le capital contre le travail.

C’est cela le changement de paradigme dont on a besoin : remettre la politique fiscale, budgétaire, publique, et l’investissement au service des forces vives du travail. Même la contribution dite de « nouveau socialisme » de Philippe Brun ne le dit pas dans le débat du PS. La gauche radicale refuse d’en parler, pensant que la lutte culturelle, partant des discriminés, se suffit à elle-même pour dénoncer les abus du capitalisme contemporain. Or, en se concentrant sur ces luttes, nécessaires par ailleurs, on manque la big picture.

La lutte au niveau des conséquences micro-économiques des politiques ne permet pas de révéler le tableau dans son ensemble, ni de proclamer la solidarité des intérêts de toutes les classes qui travaillent – les 99%.

Ce changement de paradigme doit s’accompagner d’une réflexion profonde sur la nature des crises des 25 dernières années. Le néolibéralisme et le rêve d’une « globalisation heureuse » est une doctrine de navigation sur un lac par beau temps, et non un manuel pour survivre au Vendée Globe Challenge. L’équilibre des marchés est censé créer un monde où la crise est impossible. Dans ce modèle, le chômeur est forcément responsable de son chômage, le modèle en équilibre proclamant l’impossibilité du chômage.

Mais ce monde parfait n’existe pas.

Les théories manquent de prédire, de modéliser les crises. Ces modèles pensent l’homo economicus, le modèle du comportement rationnel de l’agent humain, immortel, et considère l’Etat, l’agent public, mortel. C’est ainsi que l’acteur humain est privé de considérations liées à sa nature, pendant que l’on exige de l’Etat de se gérer comme un ménage devant rembourser ses dettes. Ces modèles rejettent l’idée que l’homme, face à la mort, choisisse le réconfort de la solidarité. Ils veulent des individus isolés, égoïstes, jouisseurs. La réflexion morale est absente des modèles.

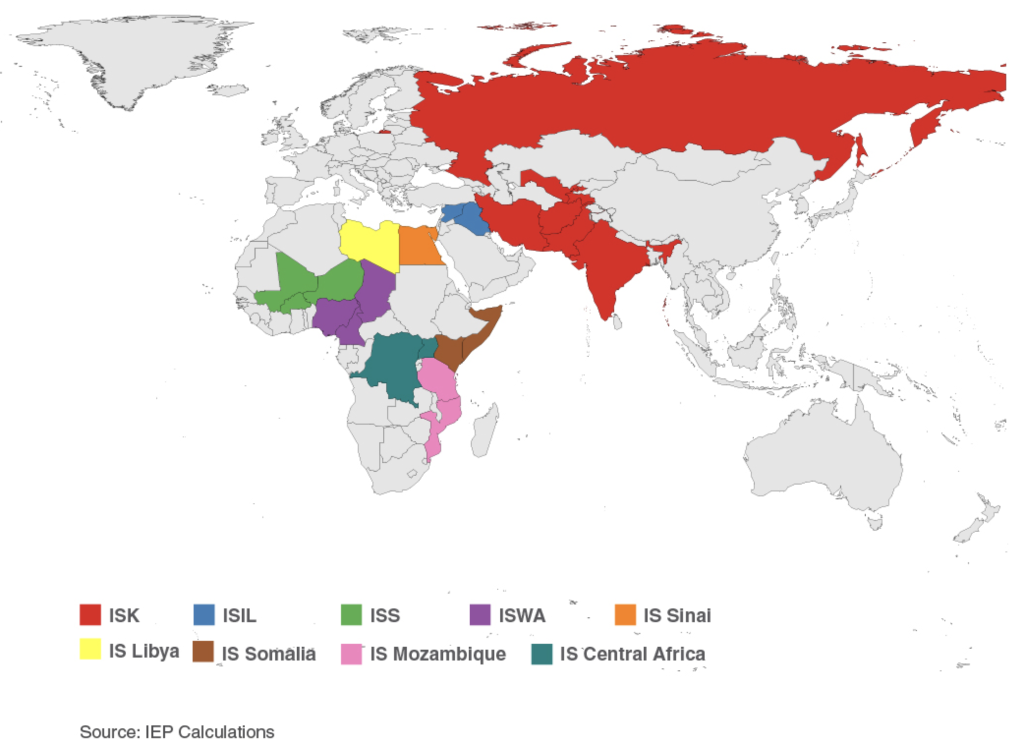

A partir de là, le refus des exigences du vivant prend des tours accablants. Le marché agro-alimentaire est traité comme s’il n’y avait ni saison, ni climat, ni maladies. La crise géopolitique n’existe pas dans les modèles. La rationalité économique exclut pour la Russie d’envahir l’Ukraine, alors on anticipe pas l’impact économique de ce choix géopolitique.

On peut dérouler longtemps.

Retrouver les fondements d’une alternative

Le penseur économique qui a donné des théories explicatives des crises s’est confronté aux trois événements dramatiques du demi-siècle où il a vécu. En 1914, il sauve le système financier britannique à la déclaration de guerre, qu’aucun économiste n’avait prévu, la guerre étant rationnellement une perte économique. C’est lui qui conseille le gouvernement dans la mise en place de l’économie de guerre qui permettra la victoire.

Il critique dès 1919 le traité de Versailles comme « stupide » et son livre prévoit les crises qui suivirent. Cela lui coûte en crédit, on le mets de côté. C’est ce qui lui permet de théoriser la pratique de gestion des crises qu’il vient de mener en pratique.

En 1929 il a des idées pour surmonter la crise mondiale, mais les théoriciens du marché et de la consolidation budgétaire n’en veulent pas. C’est Roosevelt, aux Etats-Unis, qui s’inspire de cet économiste pour la relance de l’économie. En 1940, il devient de nouveau une voix écoutée face à l’énorme défi de l’économie de guerre face à Hitler et au militarisme japonais. Il construira des esquisses de plan de reconstruction européenne mais meurt prématurément après la victoire.

Cet économiste, c’est Keynes.

Voilà les changements de paradigmes :

- Reconnaître la brutalité extrême, déséquilibrée, du capitalisme après 25 ans de consensus néolibéral, de foi dans le marché comme régulateur des sociétés humaines, et du commerce comme facteur de paix et de progrès.

- Reconnaître l’absence totale de fiabilité des modèles économiques dominants face aux crises, qu’elles soient externes au système économique (attentat de 2001, guerre de 2022), conséquences indirectes d’un système où le contrôle public est désavoué (pandémie COVID en 2020, pour les éleveurs les répétitions de pandémies animales), où internes (crise financière de 2008). La crise de 2025 est à la conjonction de toutes ses crises et enfonce le clou dans le cercueil néolibéral.

- Rallier les retours d’expériences et les théories de gestion de crise et de prévision de celles-ci ; c’est-à-dire, les théories écartées depuis 40 ans des chaires académiques. Le keynésianisme est un système de départ.

- Dénoncer le partage inouï en faveur du capital contre le travail, car c’est ce qui permet de retrouver les solidarités et les universalités des intérêts dans toutes les Nations. Oui, il s’agit d’empêcher une oligarchie mondiale de s’imposer. Oui, cela dépasse la somme de toutes les luttes car cela concerne même des classes, travaillant, qui pensent être elles-mêmes dominantes, alors qu’elles-aussi stagnent dans le partage des richesses.

Il nous faut repenser tout le système, toute la méthodologie quotidienne de l’action, et mettre à genoux les puissances d’argent.

Mathieu Pouydesseau et Laurent Miermont