Mardi se tenaient les élections de mi-mandat américaine, lors desquelles un tiers des sièges du Sénat, la moitié des postes de gouverneurs et la totalité de la Chambre des représentants étaient mis aux voix. À plusieurs raisons, ces élections étaient cruciales dans le rapport que tiennent les Américains à la démocratie.

En effet, deux ans après le déni démocratique de M. Donald Trump, qui n’a jamais reconnu sa défaite à l’élection présidentielle de 2020, le retour au pouvoir législatif du camp radicalisé et fanatisé était largement envisagé et prédit par les sondages. Pour la première fois depuis 2008, les démocrates contrôlaient les deux chambres et la présidence. L’inflation galopante et la montée de l’insécurité leur étaient ainsi reprochées, et la popularité de Joe Biden, qui apparaît affaibli physiquement et politiquement, était loin d’être reluisante. En temps politique normal, tout annonçait un raz-de-marée républicain.

Et pourtant, les démocrates semblent avoir bien résisté, et le contrôle de l’une et l’autre chambre est encore incertain. On se rappellera qu’en 2010 et en 2018, passages respectifs de la Chambre aux républicains et aux démocrates, l’information était connue le soir même.

C’est que le contexte politique de cette élection, qui en temps normal mobilise bien plus l’électorat d’opposition que l’électorat du camp présidentiel, est tout sauf habituel. La polarisation de la société américaine en deux camps idéologiques et même culturels est plus forte que jamais.

Le camp républicain, nous l’avons dit, est à la fois radicalisé et fanatisé. Lors des élections primaires, les partisans de Trump, ceux qui nient la défaite républicaine de 2020, les complotistes ultrareligieux et maximalistes, l’ont emporté quasiment partout sur des candidats plus modérés (quoiqu’un républicain modéré soit, en France, l’équivalent de la droite radicale). Or, si la popularité de Joe Biden n’est guère reluisante, celle de Donald Trump est encore plus faible. Le rejet, en dehors du cercle très soudé et très organisés des conservateurs tendance maxi, de ses outrances et de sa négation de la défaite est encore très puissant. Les démocrates ont ainsi pu compter sur l’électorat centriste, qui a encore une fois pu faire la différence dans des États et circonscriptions-clefs.

En outre, le partage des pouvoirs, en apparence clairement en faveur des démocrates, n’est pas si net. Les États-Unis sont un pays fortement décentralisé, avec un système judiciaire indépendant aux compétences très larges. Chaque État (hormis le Nebraska) dispose de son propre Sénat et de sa propre Chambre des représentants, qui ont une latitude politique très large. Dans les États-clefs, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, etc., les républicains dominent les législatures locales depuis plus d’une décennie. La Cour suprême est dominée par des juges conservateurs anti-avortement depuis le mandat Trump. Ainsi, la décision récente de ne plus protéger l’avortement au niveau fédéral, en donnant aux États le pouvoir en la matière, entraînant des lois immédiates de limitation du droit à l’avortement dans les États à législature républicaine, a pu donner l’impression d’un fort contrôle républicain et conservateur sur la politique locale comme nationale.

Ainsi, deux campagnes ont été menées en parallèle, presque hermétiquement l’une par rapport à l’autre. Les républicains expliquaient que les démocrates au pouvoir aggravaient l’inflation et l’insécurité. Leur frange radicale ajoutait qu’ils avaient volé l’élection de 2020. Les démocrates expliquaient de leur côté que les républicains menaçaient la démocratie et les libertés individuelles. Sur ce dernier registre, la désignation des secrétaires d’État des États fédérés représentait cette année un enjeu déterminant : cette fonction est stratégique car les titulaires du poste sont chargés de l’organisation des scrutins (notamment les limitations possibles au droit de vote ou du vote par correspondance) et de leur contrôle. Selon les États, une partie est désignée par les gouverneurs et les autres sont élus directement par les électeurs. Or plusieurs candidats républicains appartenaient au camp des « négateurs », c’est-à-dire cette branche radicalisée des républicains qui prétend encore que l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis d’Amérique est frauduleuse : donner le contrôle des élections par ce courant politique (soit en élisant un gouverneur négateur, soit en élisant un secrétaire d’État négateur) aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour le prochain scrutin présidentiel, et l’on a vu dans les débats nombre d’électeurs ou de candidats républicains expliquer tranquillement qu’ils n’accepteraient pas le verdict des urnes, prétendant qu’un résultat défavorable ne pourrait qu’être le signe d’une manipulation du scrutin. Dans les grandes lignes, l’outrance des positions politiques de ces candidats leur a été défavorable ce qui est en soi une bonne nouvelle.

Force est de constater que les démocrates ont échappé au triomphe républicain annoncé. Dans plusieurs États, des référendums se tenaient soit pour interdire l’avortement, soit pour le protéger dans la constitution locale. Partout où les votes avaient lieu, même dans le très conservateur Kentucky, les anti-avortement ont perdu.

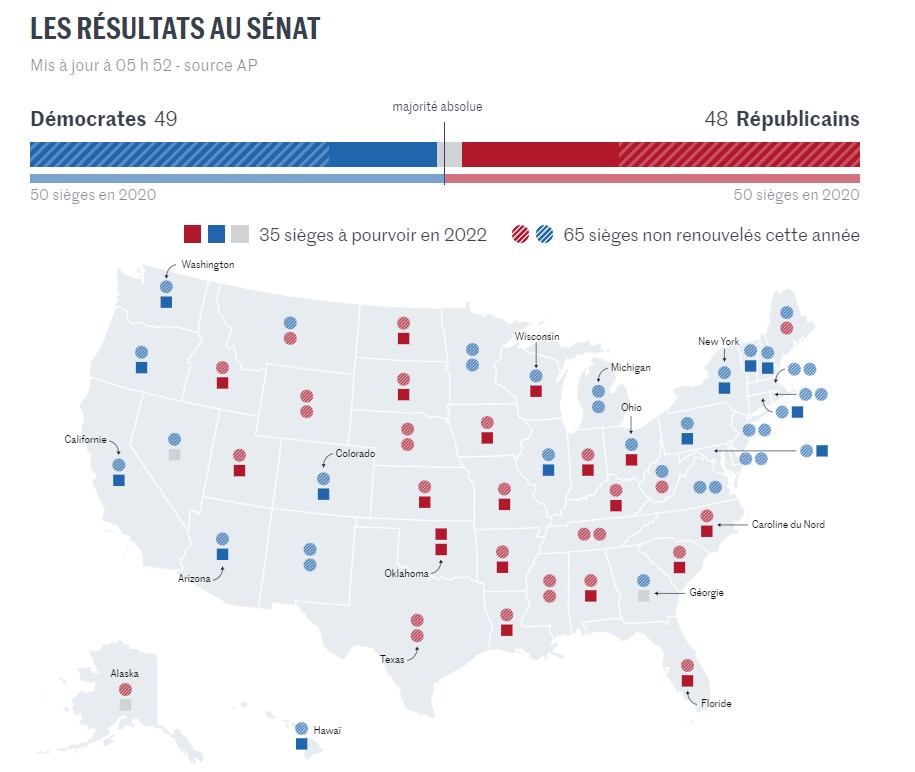

Au Sénat, tout semble indiquer que les démocrates garderont le contrôle de la chambre haute. Ils ont remporté le siège très contesté et jusqu’alors républicain de Pennsylvanie, et ont sauvé leur poste en Arizona. Au Nevada, les républicains n’ont plus que 800 voix d’avance, et les derniers bulletins à dépouiller viennent de bureaux de vote très démocrates. En Géorgie, où un second tour devra se tenir, le sortant démocrate est en ballottage favorable. Cela donne un Sénat avec 49 démocrates et 49 républicains, en attente de ces deux résultats. Les démocrates n’ont besoin que d’une victoire pour conserver leur majorité, les républicains ont besoin de l’emporter dans les deux États, car en cas d’égalité de vote, c’est le vice-président, en l’occurrence la démocrate Kamala Harris, qui départage le scrutin.

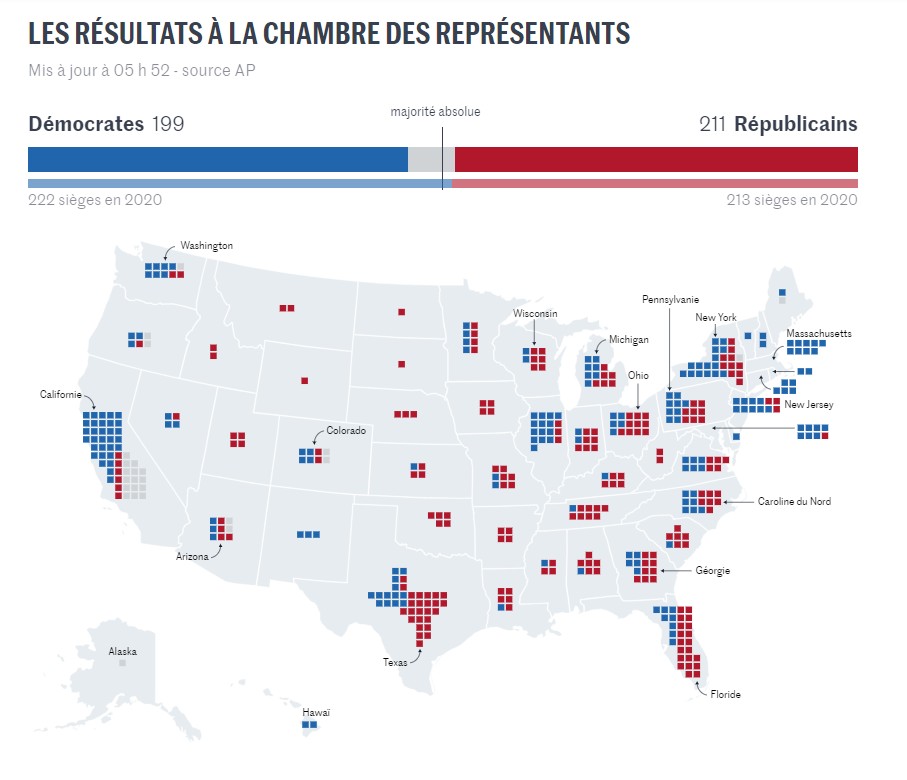

À la Chambre des représentants, une victoire républicaine reste plus probable, mais n’est pas encore acquise. En l’état actuel du dépouillement, les républicains ont une avance de quatre sièges, mais 21 circonscriptions sont encore incertaines, et parmi elles, il n’est pas exclu que les démocrates repassent devant les républicains dans quatre d’entre elles. Les démocrates l’ont emporté dans des circonscriptions difficiles, qui parfois ont voté pour Donald Trump aux élections présidentielles.

Si les résultats nationaux semblent ainsi montrer une résistance démocrate nationale plus importante que prévue, il ne faut pas perdre de vue le caractère essentiellement local de l’élection de mi-mandat dans certains États. En effet, le système électoral américain fait que l’on vote en même temps pour tous les scrutins, quand il y en a plusieurs. La majorité des États élisaient ainsi le même jour leur gouverneur et leur législature locale. Avec la remise en cause du droit à l’avortement au niveau fédéral, et le transfert de cette compétence au niveau local, ce sujet a mené de nombreux électeurs démocrates aux urnes pour défendre, localement, le droit à l’avortement, leur permettant par la même occasion de voter démocrate à l’élection du sénateur fédéral et du représentant. Ainsi, en Arizona et en Pennsylvanie, où l’élection du gouverneur a déchaîné les passions, voyant l’affrontement entre républicains trumpistes radicalisés et démocrates battant campagne sur le thème de la défense du droit à l’avortement et de la démocratie, la victoire, assez nette, des démocrates, a eu un effet levier sur les autres élections. A l’inverse, la forte performance des républicains en Floride pour la réélection du gouverneur entraîne le basculement de 4 circonscriptions de représentants dans le camp républicain. Dans l’État de New York, la campagne catastrophique de la gouverneure démocrate sortante, qui ne l’emporte que de 5 points sur son opposant républicain, fait perdre aux démocrates 4 représentants, et peut-être un cinquième, le dépouillement n’étant pas encore achevé.

Les républicains, s’ils l’emportent à la Chambre des représentants, ne devront peut-être leur victoire qu’à un phénomène déjà observé depuis 2020, le basculement d’une partie des hispanophones dans le camp républicain. La Floride, jadis un Etat pivot votant alternativement démocrate et républicain, est désormais clairement passée dans le camp républicain. Le sud du Texas, une des rares zones rurales votant traditionnellement pour les démocrates, a élu cette année un représentant républicain, et le gouverneur démocrate sortant du Nevada a été battu par un républicain. Ce basculement, pas encore pris en compte par les démocrates mais au cœur de la stratégie républicaine, on se souvient des pubs de campagnes en espagnol diffusée par Donald Trump la dernière semaine de campagne en 2020, doit nous interroger. Un électorat populaire, issu des minorités et de l’immigration, très conservateur sur les questions de société, bascule à droite malgré un camp progressiste qui ne parle que d’intégration des minorités.

Six ans après le retour de la question sociale dans la vie politique américaine, avec la campagne très suivie de Bernie Sanders, quatre ans après les victoires tonitruantes de « democratic socialists » comme Alexandria Ocasio-Cortez à la chambre des représentants, la gauche du parti démocrate semble faire grise mine. Elle n’est plus au centre de l’attention, et ne progresse plus, l’électorat modéré passé au parti démocrate influençant plus qu’avant le résultat des primaires, et empêchant à la gauche progressiste de l’emporter dans de nouvelles circonscriptions.

Le bipartisme américain cache en effet de véritables factions organisées au sein des démocrates et des républicains. Le caucus progressiste, organisation de l’aile gauche démocrate à la Chambre des représentants, était le plus nombreux à la chambre en 2020, devant les New Democrats, au centre du parti, et les Blue Dogs, incarnant l’aile droite, centriste et ultra-libérale. La première moitié du mandat Biden a été marquée par l’obstruction politique constante de la droite du parti démocrate, menaçant de voter avec les républicains au Sénat et à la Chambre des représentants si les réformes sociales étaient poussées « trop loin ». La radicalité républicaine a ainsi renforcé les démocrates modérés, paralysant l’action politique, empêchant Joe Biden, pourtant New Democrat, de mener à bien certaines de ses réformes. Même en cas de victoire démocrate à la Chambre des représentants, il est peu probable que cela se traduise par des avancées politiques, les Blue dogs étant prêts à tout bloquer si les intérêts financiers de leurs riches sponsors sont mis en danger. Dans l’État de l’Oregon, le fondateur de Nike a créé de toutes pièces une candidature démocrate dissidente au poste de gouverneur, car la vainqueure des primaires était issue de l’aile gauche, et avait un programme social développé d’augmentation des salaires. Cette dissidence a failli faire passer cet État, un des plus démocrates du pays, sous un mandat républicain.

Chez les républicains, le problème Trump commence à être évoqué. Les opposants à Trump, décimés dans les primaires, manquent cependant de leaders pour incarner cette contestation. Ron DeSantis, galvanisé par sa réélection écrasante comme gouverneur de Floride, apparaît comme un recours pour les républicains trumposceptiques (bien que pas moins à droite). Reste à savoir s’il osera affronter l’ancien président, toute opposition interne à Donald Trump ayant été synonyme de fin de carrière politique depuis 2016. La prise en main du parti par l’extrême droite ultrareligieuse est un sable mouvant dont les républicains ne peuvent pas sortir et qui cause leur perte à répétition. La question de l’avortement, qui dépasse d’ailleurs le camp Trump et est combattu par l’ensemble du parti, ne cesse de les marginaliser, les Américains montrant sans relâche leur attachement à cette liberté fondamentale, combattu par une minorité cléricale très organisée.

Le cycle électoral de 2022 n’est pas encore terminé, on ne sait pas encore qui aura la majorité à la Chambre, et comment ces majorités seront utilisées. Les réformes sociales, tant attendues, n’auront probablement pas lieu, même en cas de victoire démocrate. La coalition démocrate, alliant catégories populaires, électorat féminin, minorités sexuelles et ethniques, et riches centristes modérés effrayés par les excès républicains, risque fort de se déliter. Elle n’est soudée que par la détestation commune de Donald Trump et la défense du droit à l’avortement. En cas de remise en cause du primat trumpiste au parti républicain, les contradictions démocrates risquent fort de s’ouvrir à vif. Un choix devra être fait, entre les catégories populaires et les intérêts financiers. Les uns comme les autres pourraient basculer dans le camp républicain. Reste à espérer que les intérêts populaires primeront.