La crise industrielle allemande

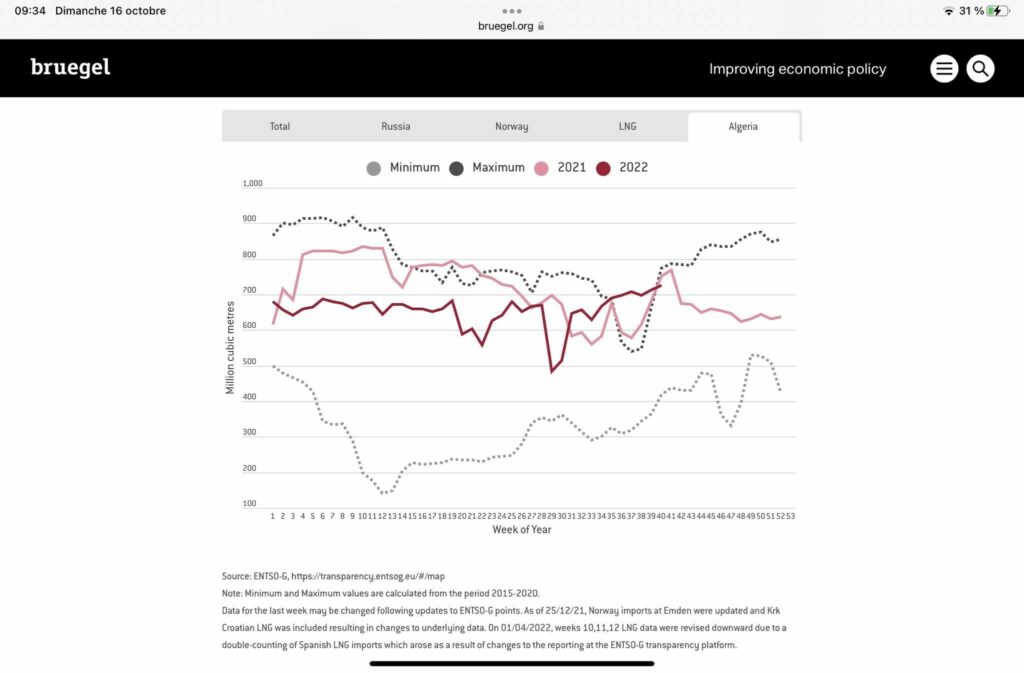

Un rapport de la Deutsche Bank met en garde contre une désindustrialisation accélérée de l’Allemagne. En effet, l’un des piliers les plus importants du modèle économique soutenu par Angela Merkel, c’était l’accès constant à une énergie carbonée abondante et peu chère, aidant l’Allemagne à conserver un avantage compétitif et ses usines localement.

Ce n’est plus le cas. L’industrie pourrait reculer de 5 points de PIB en 3 ans.

La première pénurie, c’est la main d’œuvre. Dès 2014 cependant, un facteur de coût apparaissait : le manque de main d’œuvre qualifiée, combiné à une démographie atone et un défaut massif d’investissement dans la formation, entraînait une progressive reprise à la hausse des salaires. Les syndicats patronaux allemands ont imploré le gouvernement de mettre en œuvre des politiques agressives d’immigration de personnels bien formés par d’autres pays pour limiter ces coûts, soit de financement des formations, soit d’augmentation des salaires.

C’est ce qui explique en partie la décision brutale d’Angela Merkel en septembre 2015 de s’asseoir sur un traité international, l’accord de Dublin, pour ouvrir les frontières allemandes. C’est aussi ce qui explique qu’entre 2016 et 2020 l’industrie commence un recul dans la part de la richesse nationale produite, passant de 22,6% à 20% : le manque de main d’œuvre.

Le SPD tenta en 2016 de répondre au besoin de main d’œuvre en revalorisant les salaires par l’instauration d’un SMIC, et cette mesure, loin de coûter “un million d’emplois” comme le prétendait le patronat allemand avant le vote de cette loi, contribua à en créer 200 000 et permettre la poursuite des gains de productivité.

L’industrie en panne de carburant

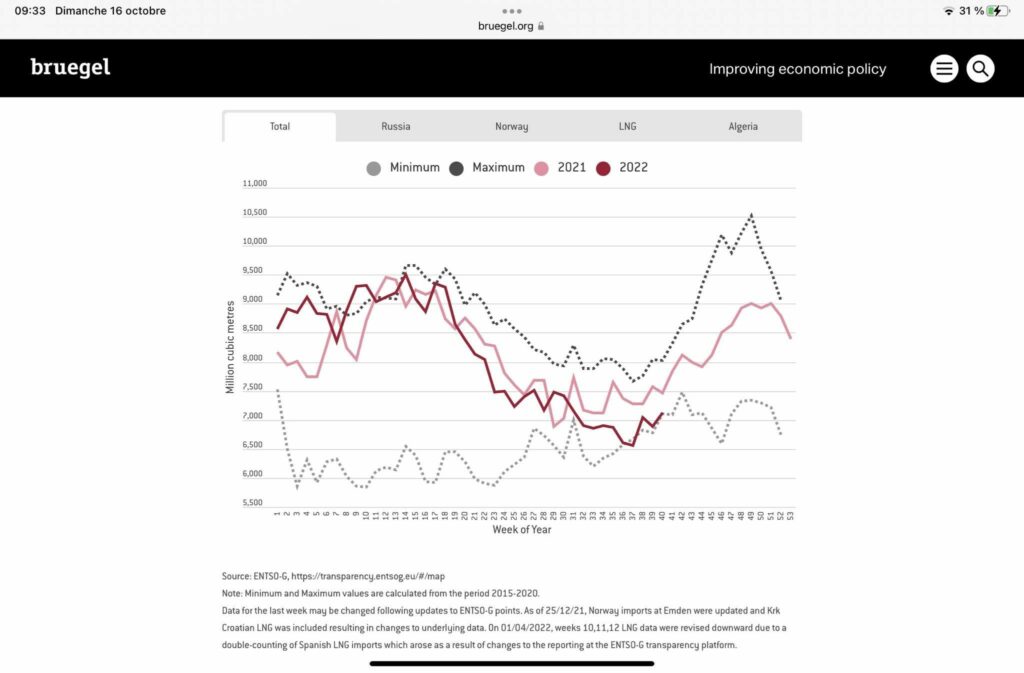

La Deutsche Bank pense que l’explosion des coûts de l’énergie carbonée, ainsi qu’en corollaire les pénuries menant le gouvernement à privilégier le chauffage des habitations sur le maintien des lignes de production industrielle pourrait entraîner une vague massive de délocalisations et de faillites – qui sont des délocalisations d’emplois vers des concurrents.

La question de l’énergie est au cœur du renversement de paradigme économique en Allemagne.

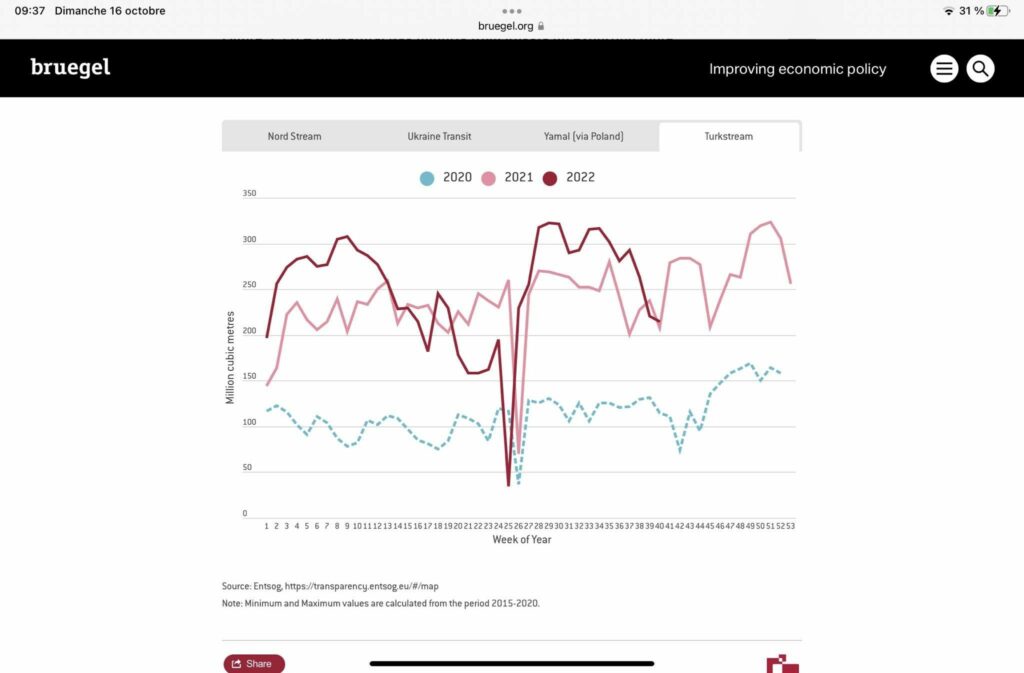

Dans ce contexte, la décision du chancelier Scholz du 17 octobre 2022 de maintenir les trois centrales nucléaires encore en activité jusqu’en avril 2023 au moins est logique : entre transition énergétique et coupure avec son « allié russe », l’Allemagne n’a pas le choix.

Mais toutes les infrastructures ont été conçues pour une consommation massive de gaz, et non d’électricité nucléaire, ou d’électricité renouvelable. En Allemagne, le nucléaire est une emplâtre, pas une solution pérenne.

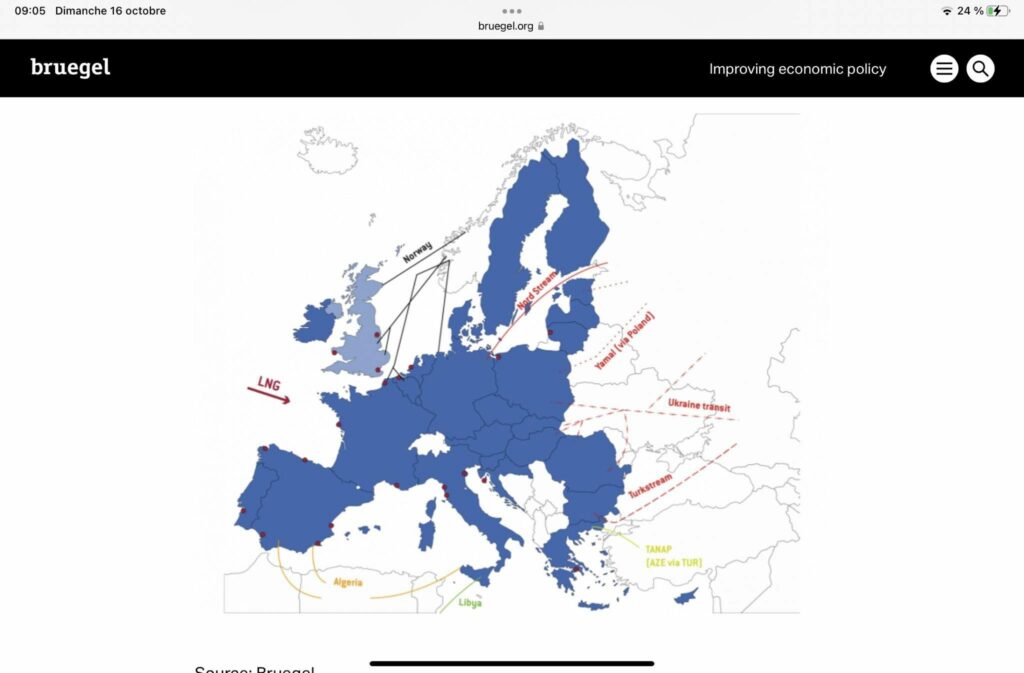

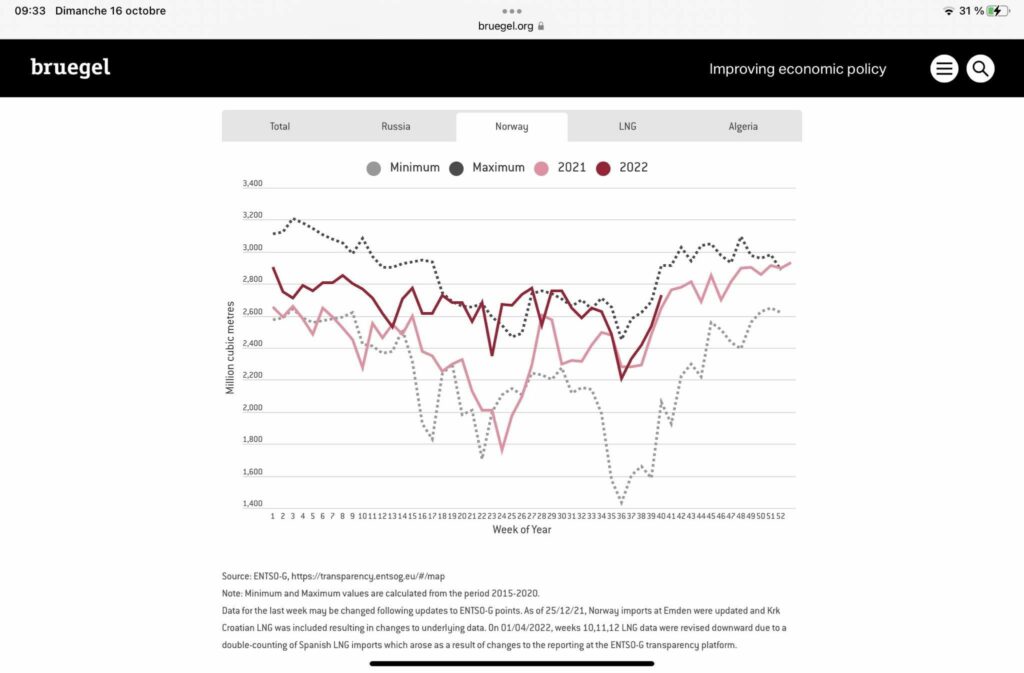

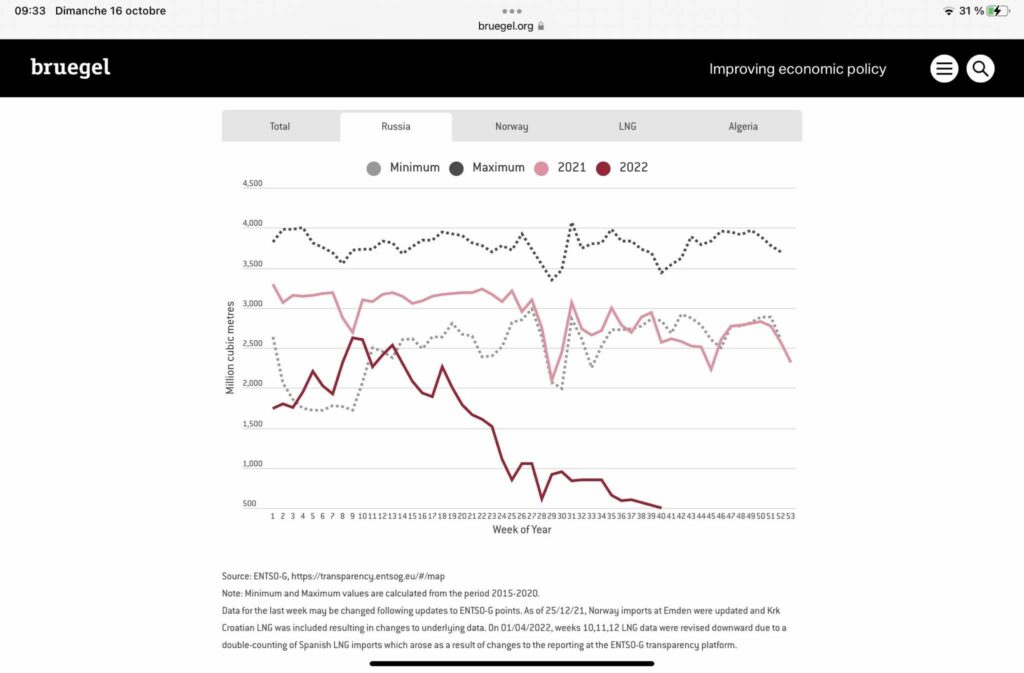

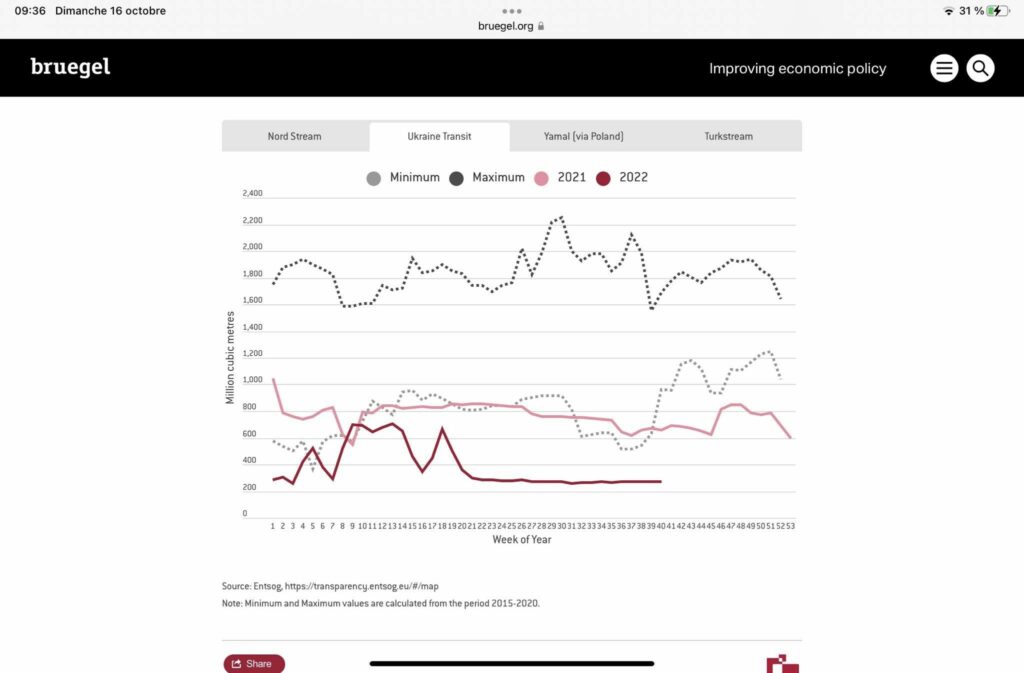

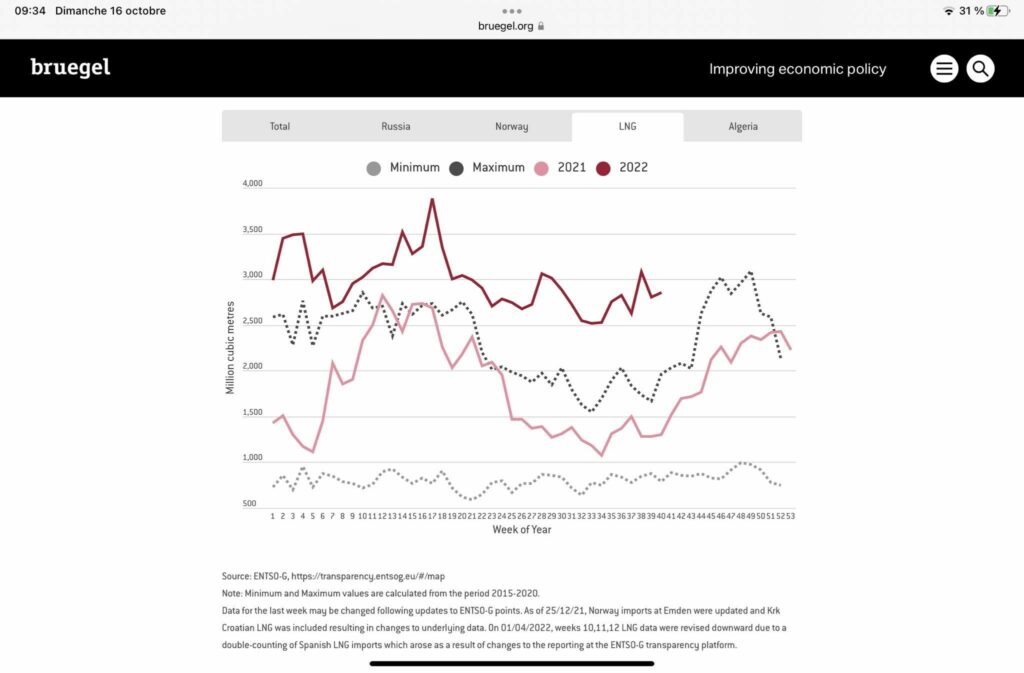

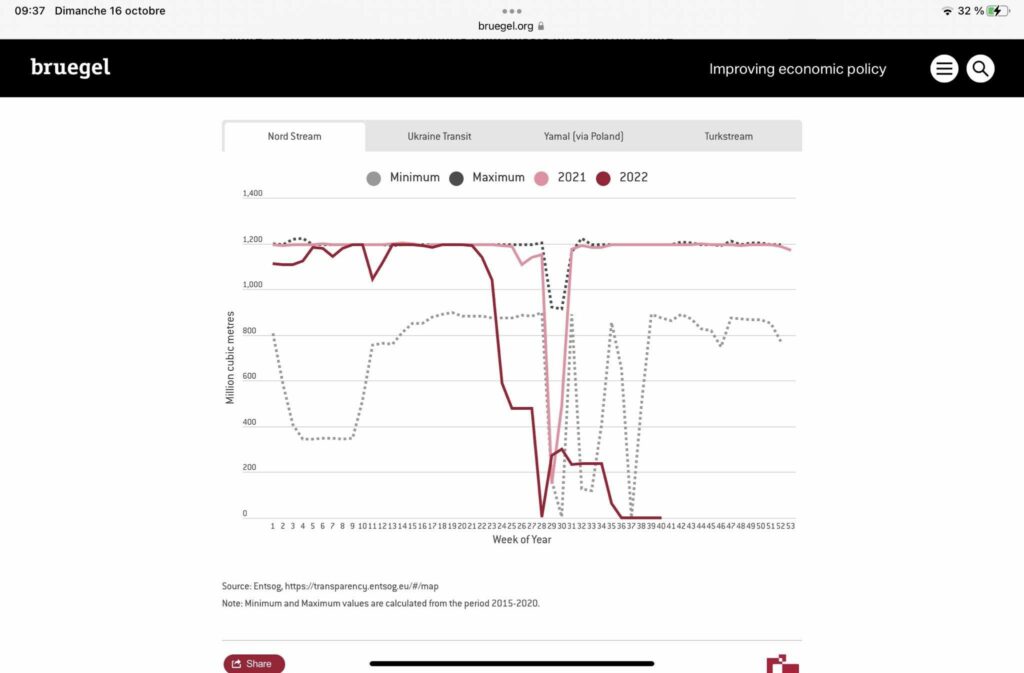

En octobre 2021, à la présentation du contrat de gouvernement, la nouvelle coalition SPD-Verts-Libéraux se félicite d’avancer la sortie du charbon à 2035 en fondant toute sa stratégie sur le gaz naturel comme énergie de transition vers une énergie 100% renouvelable. Il était prévu de doubler les capacités énergétiques fondées sur le gaz russe pour supplanter le lignite, très polluant, mais extrait d’Allemagne.

Dès cette date, Poutine organise le débit des pipelines de telle manière que le prix recommence à augmenter. Le dépendance géopolitique de l’Allemagne à la Russie, organisée par Merkel tout au long de ses 4 mandats, en dépit de la crise de 2014 et l’annexion de la Crimée, rendait impensable à Poutine un ralliement de son principal client et partenaire à un front unifié au moment de l’invasion de l’Ukraine. D’ailleurs, l’Allemagne hésita les premiers jours.

Pénurie et Pénurie

Entre mars et septembre 2022, la consommation allemande de gaz est certes en recul de 30% ; et la vague de chaleur tardive de ce mois d’octobre à plus de 20 degrés, s’il est le signe d’une accélération dramatique du réchauffement climatique, va réduire mécaniquement la consommation. Mais cette baisse reflète également une crise larvée de la production en Allemagne, déjà engagée avant même la pandémie.

La crise est structurelle, et antérieure au Covid.

On l’a oublié, mais dès le troisième trimestre 2019, on s’inquiétait d’une récession possible en Allemagne avec la conjonction des problèmes structurels d’approvisionnement en matières premières et en composants de base des produits industriels. La pénurie est antérieure à la pandémie, et touche déjà les puces micro-électroniques, les capacités de stockage des données, les métaux et terre rares.

La pandémie, accélérateur de la crise de la globalisation

La pandémie a profondément bouleversé les équilibres économiques de la période 2010-2019.

En Chine, les fermetures des gigantesques centres de production des composants de base des produits manufacturés de l’économie mondiale, dans le cadre d’une politique de zéro Covid stricte, a exposé la vulnérabilité des capitaux étrangers placés dans ce pays. En fin de compte, c’est le gouvernement de Xi Jinping qui décide de l’ouverture et la fermeture des usines, et non l’investisseur allemand.

La reprise en main idéologique et politique des géants de la haute technologie chinoise reflète également la lutte entre classes dominantes dans ce pays, avec une nouvelle classe qui s’est crue proche de pouvoir prendre une influence politique mais qui a été rappelée brutalement à la réalité des rapports de force d’un régime despotique.

La classe bureaucratique reste en Chine plus puissante que la classe capitaliste qui s’est formée depuis 1978. Cependant, ces nombreuses convulsions chinoises ont aussi des conséquences en Allemagne sur les manufactures spécialisées dans l’exportation.

L’exportation, richesse stérile allemande

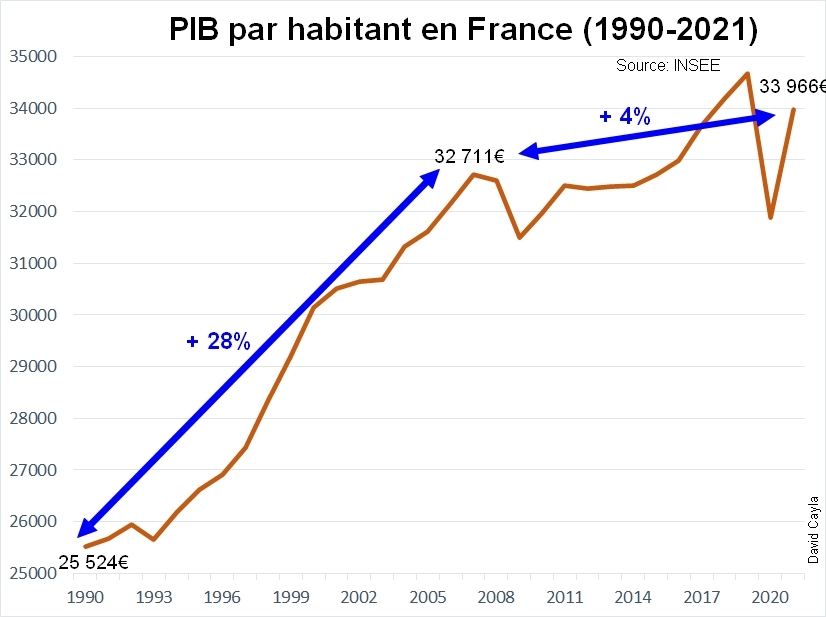

Sans marché intérieur – toute la politique d’Angela Merkel consista à restreindre la croissance du marché intérieur pour en expurger toute tentation inflationniste, maintenir la compétitivité extérieure et garantir la paix sociale par la déflation des produits de première consommation – l’Allemagne produisait encore en 2021 un tiers de ses richesses en vue de l’exportation.

Les revenus de ce commerce excédentaire n’étaient pas réinjectés dans l’économie nationale, par l’investissement public, privé, ou la hausse des revenus: non ! Des quantités gigantesques de liquidités ont été accumulées et … stockées dans des trappes improductives, ou empilées dans le marché immobilier, et la dette publique en euros. Près de 1000 Mds € seraient ainsi stockés sur des comptes courants non rémunérés, de quoi financer une transformation énergétique allemande en trois ans. Les Allemands, d’après une enquête de la Bundesbank de 2020, conserveraient chez eux plus de 150 milliards en liquide !

S’il y a un peuple prouvant par l’absurde la justesse du système keynésien, c’est bien l’allemand.

Toutes ces liquidités accumulées ne servent à rien. Cette épargne, contrairement à un présupposé des économistes “dominants” n’a pas créé une croissance d’investissements pas plus, par une consommation accrue, ou une augmentation des salaires, qu’elle a été inflationniste.

Le mercantilisme merkellien, tragédie de l’Europe des années 2010

Merkel a été une mercantile acharnée et obstinée. Début octobre 2022, interrogée au Portugal sur les enseignements tirés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de la même année, Angela Merkel donna en une phrase toute l’étendue de son mercantilisme : la décision de se rendre dépendant du gaz russe dès 2011 était à ses yeux toujours justifiée “parce que c’était le moins cher”, et la guerre de 2022, enjambant tout ce qui s’est passé entre 2014 et cette date, “une césure”, un changement de paradigme.

Le mercantilisme – par exemple celui des colbertistes conduisant la transition du féodalisme au capitalisme, libéral en Angleterre, encadré par l’État absolutiste en France – suppose une économie produisant des excédents commerciaux pour en financer des investissements publics et privés attributs de puissance d’une Nation.

Merkel a bien produit des excédents, qu’elle a bien utilisés comme attribut de puissance au sein de l’Union Européenne, mais sans jamais passer aux investissements par peur de faire partager les classes populaires à cette prospérité, et de déséquilibrer les ressorts profonds, déflationnistes, du commerce extérieur.

Mais c’est aussi ce mercantilisme, fondé une vision souverainiste de la politique allemande toute cette décennie, qui amène de fait l’Allemagne à s’allier d’abord avec le Royaume Uni de Cameron contre la France et les pays du Sud, puis avec la Turquie contre la Grèce, avec la Hongrie contre le fédéralisme et la mutualisation des dettes, avec les Pays Bas, le Luxembourg, l’Irlande, contre l’harmonie fiscale européenne, et avec toutes les droites contre l’Europe sociale.

Évidemment, la “chancelière climat” comme l’appelaient les éditorialistes conservateurs après sa décision, politicienne et soudaine, de sortir du nucléaire, n’a rien fait pour le climat, le choix d’investir dans les énergies renouvelables étant cohérent avec la vision mercantile d’une industrie énergivore allemande nécessitant un minimum de diversification de l’approvisionnement.

Le triomphe de la raison stupide, taux d’intérêt et commission européenne

L’ancien directeur de la banque centrale américaine Bernanke a été récompensé du “Nobel” d’économie pour ces travaux sur la crise financière de 1929, où il était arrivé à la conclusion que ce n’est pas un excès de liquidité, mais un déficit de monnaie, qui avait accéléré la crise et provoqué l’inflation. C’est ce qui le conduit en 2008 à ouvrir les vannes de la planche à billets, politique menée aussi par la banque centrale européenne depuis 2013, et qui a financé la reprise des années 2010-2020 sans contagion monétaire par l’inflation.

Pourtant, à l’approche d’une inflation structurelle, de production, les banques centrales, l’européenne en tête, montent les taux d’intérêts et pensent qu’il est préférable de plonger l’économie dans une profonde récession plutôt que d’augmenter les salaires. La commission européenne ne cesse, dans ce contexte de crise inflationniste par contagion des pénuries apparues dès 2019 et des prix de l’énergie, de rappeler les nécessités de respecter la “règle d’or” austéritaire.

Or, on sait comment on sort de crises profondes comme celles de 1929 : par le fascisme et la guerre. C’est le triomphe de la raison stupide.

Un mercantilisme infectieux, une Allemagne malade

Ce qui n’a pas été fait, c’est préparer l’industrie allemande à un marché de l’énergie sans carbone, et à une indépendance géostratégique énergétique. Ceci a eu des conséquences politiques dramatiques tant pour les Allemands – les classes populaires allemandes sont parmi les grandes perdantes de la période 2000-2022 en Europe – que pour les Européens.

La paupérisation des classes populaires allemandes est un poison démocratique. Dès lors que l’Allemagne encaissait chaque année plus de 6% de sa richesse nationale en excédent commercial, alimentant en recette fiscale l’État, lui permettant même d’emprunter à taux négatif, les classes populaires auraient été légitimes à réclamer une partie de cette prospérité auxquelles elles contribuaient par leur travail.

C’est l’inverse qui s’est produit : le niveau de vie, le niveau de pouvoir d’achat réel des classes populaires a reculé, au mieux stagné, entre 1998 et 2018.

Le plein emploi obtenu entre 2008 et 2016 ne l‘a pas été en multipliant le nombre d’emplois : le nombre d’heures travaillées en Allemagne a baissé de 5% sur la période, reflet de la crise démographique.

Le nombre d’heures salariées travaillées a aussi baissé. Nous l’avons régulièrement relayé dans nos analyses depuis les élections de 2017, la réduction du chômage en Allemagne est essentiellement le produit d’un double phénomène :

1. Une réduction contrainte du temps de travail et du nombres d’heures rémunérées des emplois populaires. Le temps de travail effectif moyen est passé de 38 à 33 heures pour les emplois en dessous du médian salarial. Les salariés gagnent par tête moins qu’avant parce qu’on les oblige à accepter des contrats à temps partiels. Les cadres et les professions intellectuelles supérieures ont elles maintenues leur temps de travail au delà de 41 heures payées 41 heures, et ont vu leur taux horaire fortement progresser sur la période.

2. La réforme du minimum social conditionné à un contrôle de tous les aspects de la vie intime menée par Schröder et approfondie par Merkel – et qui sert en réalité de modèle à Macron pour ses réformes de l’assurance chômage – a piégé près de 5 millions d’actifs dans des statuts de “prolétariat en guenille”, payés parfois 1 euro l’heure travaillée, pendant plus de dix années consécutives, sans véritable travail de formation professionnelle qui exigerait des investissements publics. En 2020, les estimations du déficit en investissements publics en Allemagne oscillaient entre 250 Mds € (uniquement pour les infrastructures) à 600 Mds € tout confondu.

Crise de l’industrie, pénuries, paupérisation, guerres : le terreau de la bête immonde

La conséquence politique a été visible dès la fin des années 2010 : la défaite du SPD et l’échec des Linke à incarner une meilleure gauche entraîne des comportements électoraux des classes populaires et moyennes inférieures très différents des 50 premières années de la république fédérale.

Ces tâtonnements électoraux ont profité en alternance au NPD néonazi ou aux Pirates (parti laïc et libertaire). L’électorat cherche un débouché, et les Linke, empêtrés dans des débats sur le sexe des anges entre intersectionnalistes, communautaristes, adeptes de la théorie des “milieux” (le terranovisme allemand) et matérialistes marxistes, sabotent eux-mêmes la tentative de Aufstehen de capter cette colère populiste dans un mouvement progressiste. Pourtant, le lancement du mouvement, au printemps 2018, intéressait “36% des Allemands” d’après un sondage du magazine Focus, et enregistrait 100 000 adhésions en ligne. Tout l’été 2018, les apparatchiks du parti vont mener une campagne acharnée qui tuera dans l’œuf le mouvement.

La marche en avant de l’extrême droite en Europe et en Allemagne

Ce sont les néofascistes qui vont sauter sur cette occasion.

Finalement, tous les parlements allemands, dans les Länder comme au Bundestag, vont connaître une weimarisation : explosion des votes pour des petits partis y compris lorsqu’ils n’ont aucune chance d’être élus, multiplication du nombre de partis représentés dans les parlements, émiettement des coalitions majoritaires traditionnelles, multiplication des “Grandes Coalitions”, et, depuis 2017, enracinement d’une extrême droite parlementaire à plus de 10%.

En 2013, manquant encore de peu l’entrée au Bundestag, l’AfD “l’alternative pour l’Allemagne” grossit sur le dos des grandes coalitions pour entrer au parlement européen en 2014, dans des parlements régionaux, et en 2017, pour la première fois depuis 1951, au Bundestag avec 90 députés, conservés en 2021.

L’AfD compte autant de députés que le RN en France, mais la maladie démocratique n’est pas aussi avancée que la septicémie française.

Ce phénomène s’accompagne d’un effondrement des effectifs militants dans les partis comme des effectifs syndicalistes. L’ensemble des corps intermédiaires s’affaiblissent.

L’Allemagne cependant n’a pas eu l’histoire conflictuelle de la France entre 1945 et 1968 : pas de guerre de décolonisation, pas de guerres civiles larvées, pas de tentatives de coup d’État militaire, et une stabilité constitutionnelle autour d’un régime parlementaire.

Les institutions ont mis du temps à s’extraire de personnels formés – et souvent adhérents – sous le nazisme. Mais depuis, elles sont plus solides qu’en France pour limiter le pouvoir exécutif et maintenir le respect du droit et des libertés fondamentales. Cependant, l’Allemagne est aujourd’hui mûre pour une aventure populiste. La crise de l’énergie ne touche pas que l’industrie, mais tous les ménages.

Au début du mois d’octobre, le Land de Basse Saxe, où se trouve Volkswagen, mais aussi les grands éleveurs et abattoirs allemands, l’ancien bastion de Schröder, a voté. Les deux grands partis, SPD (-4%) et CDU (-8%) ont continué de reculer. Les deux partis en progression sont les Verts (15%) et l’extrême droite (11,5% et +5%). Si le SPD peut conserver la présidence du Land dans une coalition avec les verts, les libéraux du FDP ont été éjectés du parlement.

Les Libéraux en tirent la leçon que la coalition nationale au Bundestag ne les sert pas. Le 17 octobre, ils ont poussé la coalition au bord d’une crise existentielle en exigeant l’investissement dans le nucléaire. Le chancelier Scholz a donc tranché la poire en deux entre Verts et Libéraux.

Un gouvernement Scholz affaibli

Les sondages nationaux sont très mauvais pour la coalition, avec une droite menée par un ultra-libéral populiste, Merz, dénonçant un “tourisme social des réfugiés ukrainiens” – un million d’Ukrainiens se sont réfugiés en Allemagne, et les classes populaires allemandes, qui avaient déjà vues en 2015-2016 l’État mobiliser d’importants moyens pour accueillir un million de réfugiés venus du Proche Orient se demandent bien pourquoi ces moyens n’existent pas pour améliorer leur propre situation matérielle – et une extrême droite AfD à plus de 15%.

Or, Scholz est vulnérable : une enquête judiciaire pourrait le lier au scandale Warburg, nom de la banque de Hambourg, ville dont il fut maire, qui a fait déjà tomber le député et chef de l’aile droite du SPD Kahrs.

L’échec moral du mercantilisme merkellien allemand

“Wandel durch Handel”: La transformation par le commerce. Le mercantilisme, et la foi dans le commerce comme moteur des transformations positives des relations entre États et Nations, sont autant au cœur de la construction européenne que de la politique allemande, notamment d’Angela Merkel entre 2005 et 2021.

Aujourd’hui, le patron du SPD Lars Klingbeil regrette que même son parti “ait mis l’accent sur ce qui nous reliait” – le commerce – “ et refusé de voir ce qui nous séparait” avec Poutine.

Aucun des régimes avec lesquels l’Allemagne a commercé intensément depuis 2005, cherchant l’alliance mercantile d’abord, puis des accords politiques, ne s’est développé vers des formes plus démocratiques, progressistes, ou tolérantes sur la période, bien au contraire.

Les avantages économiques tirés du commerce avec l’Allemagne ont enrichi des classes corrompues de plus en plus autoritaires.

Russie, Chine, Turquie : comparez les situations politiques intérieures entre 2005 et 2022. En 2005, Merkel explique que Erdogan est un “Musulman-démocrate” comme il existe des chrétiens-démocrates, et salue son libéralisme économique. Elle envisage un rapprochement avec l’Union Européenne. En 2016, malgré les transformations du régime et sa répression des manifestations de 2014, son implication dans les groupes islamistes de Syrie, sa lutte contre nos alliés qui ont battu Daesh, elle choisit la Turquie plutôt que la Grèce pour accorder plusieurs milliards par an pour bloquer les réfugiés, donnant à la Turquie une formidable arme de chantage.

La Chine reçoit l’essentiel des investissements économiques allemands financés par ses excédents. Ils passent de 29 milliards par an en 2010 à 90 milliards par an en 2019. Voilà des milliards qui auraient pu aider l’intégration européenne et faire de l’Allemagne ce consommateur de dernier ressort.

Les joint venture se développent. Dans le même temps, XI Jinping a engagé la répression la plus meurtrière et massive, criminelle et raciste, des Oighours, mets au pas la démocratie à Hong Kong, mets en camp les milliardaires et les leaders d’opinion des classes montantes de la prospérité Chinoise, engage une politique coloniale agressive et hostile à l’Europe en Asie et en Afrique, et finalement, après une politique AntiCovid sans aucun égards pour les conséquences sur l’économie allemande, renforce, en 2022, ses pouvoirs vers le pouvoir absolu, effaçant les ouvertures du régime depuis 1978. Les transferts de technologie et de capitaux préparent son invasion de Taïwan.

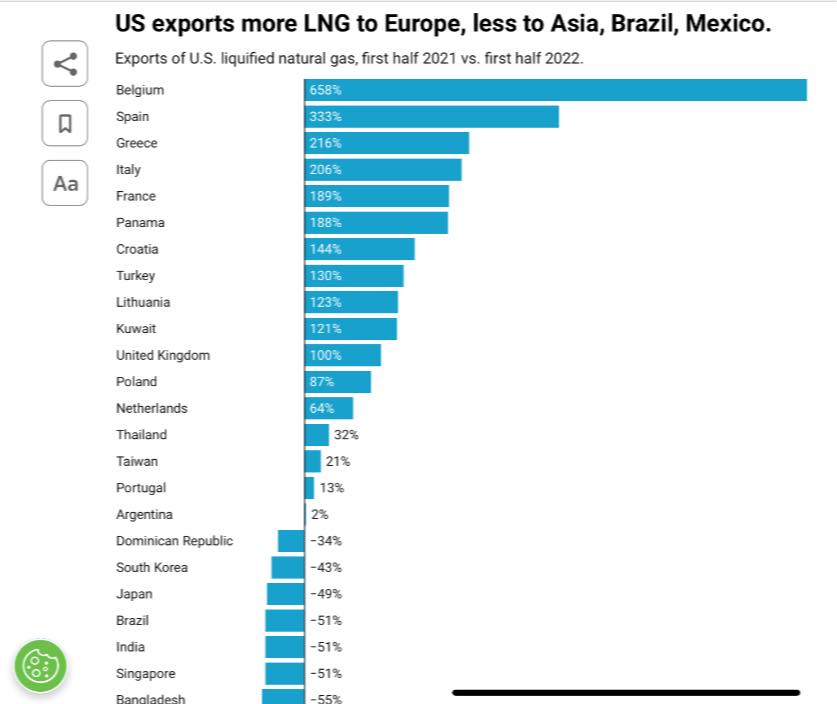

En Russie, l’Allemagne a non seulement investie en se liant pieds et poings à Poutine, pour le meilleur et pour le pire, en faisant tout pour affaiblir les sources d’énergies alternatives hors d’Allemagne au gaz russe, et en premier lieu le potentiel de la France tant pour l’électricité nucléaire que pour les pipelines venus d’Afrique du Nord où les terminaux de gaz liquide, et en décidant de sauter l’Ukraine avec les deux pipeline Nord Stream – l’Allemagne a sous Merkel toujours choisie son intérêt à court terme égoïste sur les partenaires européens – que dans l’économie russe. Le régime de Poutine lui est devenu de plus en plus autoritaire, réactionnaire, anti-LGBT, anti droits des femmes, et impérialiste, s’alliant avec Assad, avec le régime iranien, tolérant l’écrasement des Arméniens par les Azéris pour maintenir l’Arménie dans son espace de contrôle, soutenant le pourtant haï Lukashenko pour empêcher un exemple réussi de transition démocratique dans sa zone d’influence.

Entre 2015 et 2020, par exemple, l’industrie de la microélectronique allemande a investi 9 milliards par an en Chine, 2 milliards en Russie, 1,3 milliards en Turquie, et seulement, tendance à la baisse sur toute la période, moins d’un milliard en France.

Il y a quelques années, avant la pandémie, nous nous interrogions sur les raisons pour lesquelles les industriels allemands, tout occupés à pleurer à la chancellerie sur les pénuries de main d’œuvre qualifiée et les difficultés locales pour développer leurs usines, ne venaient jamais, au sein d’un espace monétaire homogène, avec une sécurité d’un droit commun et d’une compréhension du droit commun, investir en France, que la même la Deutsche Bank qualifiait d’attractive, disposant d’une main d’œuvre plutôt formée abondante.

Angela Merkel préférait les incertitudes des régimes autoritaires et les maximisations des gains économiques immédiats. Comme elle l‘a redit encore début octobre 2022, elle ne voit rien de mal à sa politique énergétique entre 2010 et 2021 car “le gaz russe était le moins cher.”

Tout est dit.

En 2020, les Chinois ont ouvert et fermé les usines construites avec des capitaux allemands comme bon leur semblaient : les propriétaires du capital n’avaient rien à dire. Le droit ne protège pas l’investisseur étranger lorsque le régime autoritaire serre les boulons.

Nous n’avons pas besoin de revenir sur la situation russe et les gigantesques transformations que l’absence de commerce imposent à l’Allemagne maintenant. C’est l’ironie tragique du “Wandel durch Handel” : la Russie maintenant transforme l’Allemagne, et non l’inverse.

Notons l’échec moral complet de Merkel : Son mercantilisme a accompagné la radicalisation des formes autoritaires et islamistes des trois partenaires privilégiés, pendant que sa politique concurrentielle en Europe a fait monter l’extrême droite partout, y compris en Suède, en Allemagne même.

C’est une débâcle économique, politique, morale, philosophique et personnelle.Le mercantilisme merkellien restera comme l’épisode le plus frappant et dramatique du triomphe de la raison stupide. Longtemps présenté en modèle pour la France, le mercantilisme merkellien se révèle être fondé sur trop de dépendances à des pouvoirs corrompus autoritaires, et par conséquent sans aucune fiabilité. L’Allemagne, en choisissant systématiquement la Russie, la Turquie et la Chine contre la France, l’Italie, l’Espagne, et la prédation de l’excédent commercial sur la coopération et la solidarité, découvre bien tard avoir été la cigale.

Scholz, la semaine dernière, a ouvert la voie, pour la première fois depuis une déclaration commune de Martine Aubry et Sigmar Gabriel en septembre 2011 laissée sans suite, à une mutualisation des dettes européens pour affronter solidairement, en coopération européenne, la crise énergétique. Ce ne fut pourtant pas le cas pendant la crise pandémique, ni pendant aucune des crises des années 2008-2020. C’est que l’Allemagne y est contrainte. Elle a besoin de la solidarité européenne qu’elle refusait par principe pendant vingt ans.

Il est donc logique que ce soit à ce moment que Grèce et Pologne relancent leurs exigences d’indemnisation pour les destructions de la seconde guerre mondiale.

Un effet d’aubaine ?

Si l’Allemagne est profondément déstabilisée, en doute profond sur les paradigmes des 20 dernières années, c’est une fenêtre d’opportunité pour la France. Malheureusement, celle-ci est gouvernée par des élites encore enivrées à la chimère opiacée d’une “amitié franco-allemande” que Merkel n’a jamais honorée.

Elle refusait encore en novembre 2015 les moyens budgétaires à Hollande pour se protéger du terrorisme islamiste, ne l’oublions jamais, ne lui pardonnons jamais.

Pourtant, jamais les visions françaises, mitterrandiennes, de l’Europe n’ont été aussi proches de trouver un terrain de réalisation. C’est le moment de pousser l’avantage, de l’exploiter sans compromis, sans pitié : Mutualisation des dettes, contrôle politique de la BCE, défense européenne sous leadership technologique et politique français, toutes ces idées pourraient être mises en avant.

Mais Macron, provincialiste tout occupé à améliorer l’argent de poche de Bolloré et Bernard Arnault, préfère cliver son opinion publique sur les retraites, l’assurance chômage, les salaires des employés de l’énergie. Quel gâchis ! Si le mercantilisme merkellien est une tragédie, le libéralisme macronien est une farce. Comme le disait Engels en 1844, il parlait de Saint-Simon, dont la vision de l’Europe continue d’inspirer justement les libéraux français, “tout ce qui en France est touché une fois par le ridicule est perdu à jamais”.

C’est exactement ce qui touche le président actuel, dans l’époque la plus dramatique depuis la chute du rideau de fer.

La République sociale européenne ?

Nous sommes attachés à une vision universaliste ancrée dans l’histoire de France. Nos révolutions ont fondé l’idée républicaine et l’espoir que celle-ci sera l’instrument de la justice sociale, avec le moteur de la fraternité pour surmonter les crises et les agressions extérieures. Ces valeurs et ces principes, autant que la méthode républicaine, sont les inspirations nécessaires pour formuler les réponses aux crises contemporaines.

Il est temps de mettre fin à l’expérience d’une union douanière allemande en confédération d’États germanique, une répétition européenne de 1834 en Allemagne.

Il est temps de porter le flambeau d’une république sociale et européenne, construite sur les principes français d’égalité et de fraternité, et non sur les principes mercantiles d’une Allemagne en échec total.