Menaces de mort, banalisation de l’extrême droite, violence de rue, escalade verbale sur les réseaux sociaux… le climat de tension de la campagne électorale madrilène a témoigné d’une polarisation grandissante des sociétés démocratiques ébranlées par le Covid. Achevée par une victoire de la droite, cette campagne est aussi symptomatique des erreurs d’une gauche qui s’est trop focalisée sur une rhétorique antifasciste qui ne répondait pas aux préoccupations des gens.

Organisé par la radio ONDACERO le 23 avril 2021, le débat de la campagne électorale pour le parlement régional madrilène aurait pu être l’occasion d’un échange argumenté d’idées pour un vote crucial. La région de Madrid, première économie d’Espagne, dispose en effet de compétences importantes, notamment en matière de politique de santé et de direction des structures hospitalières… Il n’en fut rien. À peine commencé, le débat tourna court après une altercation entre le candidat de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, et la représentante du parti d’extrême droite Vox, Rocio Monasterio, au sujet de lettres de menaces de mort accompagnées de balles de fusil adressées à Iglesias et à des ministres de gauche.

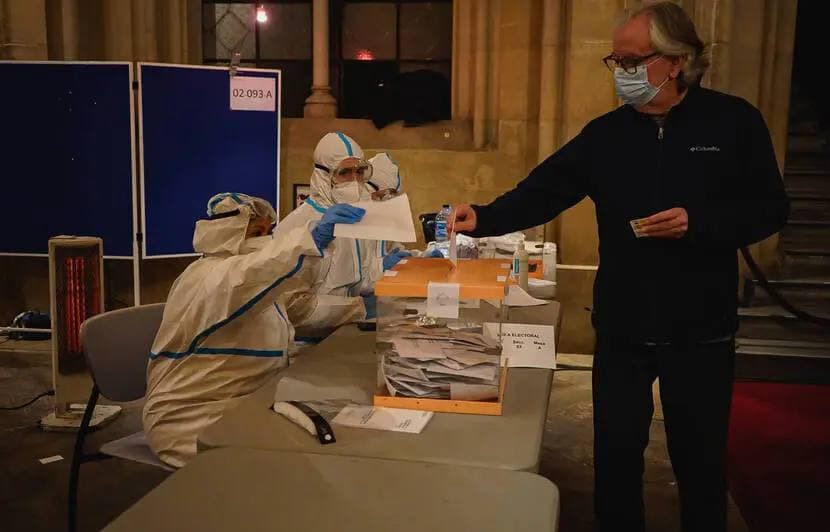

Pour comprendre comment la politique espagnole a pu arriver à de telles extrémités, il est nécessaire de revenir au commencement d’une campagne électorale sale, pour ne pas dire abjecte, qui s’est déroulée, au plus fort de la pandémie, comme une tragédie en plusieurs actes, avec pour commencement la radicalisation de la droite.

Acte 1 : Une droite hors de contrôle

Depuis le 10 novembre 2019 et la mise en place d’un gouvernement de coalition entre le Parti socialiste (PSOE) et Unidas Podemos (UP), les trois partis politiques de droite (Parti Populaire – PP, Ciudadanos, Vox) ne cessent de remettre en cause la légitimité du pouvoir. Les raisons principalement invoquées se résument à la présence au sein du gouvernement de ministre dits « communistes », c’est-à-dire appartenant aux parti de Pablo Iglesias, et au soutien parlementaire accordé à la nouvelle équipe par la gauche indépendantiste régionale. Ces accusations hors sol contre un gouvernement démocratiquement élu ont été renouvelées lors de la crise du coronavirus, à l’initiative de Vox.

De l’autre côté des Pyrénées, aucun moment d’unité nationale derrière le gouvernement pour affronter une crise historique ne put avoir lieu. À peine un mois et demi après le début du confinement, Vox envoya ses soutiens, mélange hétéroclite entre une grande bourgeoisie conservatrice, une petite bourgeoisie commerçante précarisée et les traditionnels matons néofascistes, défiler en voiture (!) contre les mesures sanitaires. Le 23 mai 2020, 6 000 véhicules inondèrent les principales artères de Madrid de drapeaux espagnols et d’une grande quantité de pollution. Mais le plus grotesque vînt indéniablement deux semaines auparavant, dans le quartier Salamanque, sorte de 16e arrondissement madrilène, dont les habitants bravèrent le confinement pour manifester leur refus des mesures saniataires, contre la présence de Podemos dans le gouvernement et contre ce qu’ils appellent la « dictature communiste » qu’auraient mise en place par Pedro Sanchez et sa ministre de l’économie, Nadia Calvino, économiste issue de la Commission européenne. Toujours avec Vox à la manœuvre, ces manifestations furent à l’image de la rupture qui existe actuellement entre la frange la plus réactionnaire de la bourgeoisie espagnole et le gouvernement de gauche. S’ensuivit une escalade haineuse et dangereuse : pendant deux mois, des manifestants ont harcelé quotidiennement la famille de Pablo Iglesias, à l’entrée de son domicile, malgré un important dispositif policier de protection.

Mais une telle dérive n’aurait pas été possible sans la complaisance, même le soutien, des partis de la droite classique, PP et Ciudadanos, envers le discours fascisant de ce parti. Avant même que la formation d’extrême droite n’eut été représentée au parlement, leurs leaders respectifs, Pablo Casado et Albert Rivera, s’unirent à Santiago Abascal, président de Vox, à l’occasion d’une photo lourde de sens, prise après une manifestation organisée à Madrid le 10 février 2019.

Cependant, confronté à deux échecs aux élections générales et à une chute vertigineuse dans les sondages, Pablo Casado finit par sentir le risque que l’extrême droite lui dérobât le contrôle du camp conservateur espagnol. Dans un discours qui l’honore, il condamna fermement l’extrême droite au moment où celle-ci venait de déposer une motion de censure contre le gouvernement de gauche alors que commençait la deuxième vague de l’épidémie… En outre, et après des résultats électoraux désastreux à la suite de la funeste « photo de Colon », Ciudadanos finit par prendre ses distances avec Vox en rompant début 2021 un accord électoral passé un an plus tôt dans la ville de Murcie, pour soutenir une liste dirigée par le parti socialiste.

Mais les partis de droite dits « démocratiques » ne se remirent jamais de leur péché originel que furent leur premier accord électoral avec l’extrême droite en 2018 : banalisée, adoubée par des partis conventionnels, celle-ci ne tarda pas à exercer une influence grandissante sur la droite du PP, elle aussi attirée par le succès de certaines formules de droite radicale à travers l’Europe et les États-Unis… La « trumpisation » du PP ne faisait que commencer.

Acte 2 : la droite déclenche des élections sales à Madrid

Furieuse de la rupture de l’accord de Murcie où son parti était impliqué, la fantasque présidente PP de la communauté autonome de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, décida de convoquer de nouvelles élections dans l’espoir de faire disparaître son rival et partenaire centriste, avec lequel elle se partageait auparavant le contrôle du gouvernement. Cette femme, qui s’était illustrée dans son parti par un travail de Community manager qui lui donna l’occasion d’organiser le compte Twitter de « Pecas », le chien officiel du PP, a développé avec talent une communication tapageuse et outrancière, destinée à chasser sur les terres de l’extrême droite.

Avec pour slogan phare « socialisme ou liberté », rapidement remplacé par « communisme ou liberté », Diaz Ayuso donna le ton d’une campagne extrêmement agressive, destinée à exploiter le ressentiment d’un pays ravagé par les inégalités, enfoncé dans un marasme économique que la population peine à affronter du fait de l’absence de solidarité sociale due au néolibéralisme. Ayuso se présenta ainsi comme la défenseuse d’une liberté mise à mal par les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement de gauche. La stratégie fût habile : la promesse de garantir l’ouverture des bars et restaurants séduisit de nombreux jeunes qui virent dans ces secteurs l’unique porte de sortie du chômage de masse. A fortiori, elle lui permit, à travers cette prétendue défense de la « liberté », d’opposer à la gauche une vision ultralibérale de la société. Madrid est vantée par la droite comme une « terre libre » … d’impôts : la région, qu’elle gouverne depuis 26 ans, exerce ainsi une concurrence fiscale déloyale contre le reste de l’Espagne, en profitant des ressources qui lui confèrent son statut de ville mondiale et la présence de sièges sociaux de grandes sociétés pour réduire au minimum la fiscalité sur les entreprises. Cette politique, pratiquement « négationniste » sur le plan de la pandémie, ultralibérale sur celui de l’économie, était mobilisée par la droite dans l’objectif de diaboliser la gauche en la présentant comme une menace communiste contre les libertés afin de remobiliser l’électorat conservateur et libéral.

Le résultat calamiteux de cette stratégie, qui fit de Madrid, avec près de 15 000 morts, l’un des territoires les plus affectés d’Europe par la pandémie, n’a en aucun cas découragé l’électorat de la présidente, qui réussit à minimiser son échec en mêlant les choix sanitaires à des considérations politiques passionnées et exacerbées.

Acte 3 : Pablo Iglesias, chevalier contre le « fascisme »

Le moment a stupéfait la classe politique espagnole. Depuis son bureau ministériel, le fondateur de Podemos et vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, la main posée en avant sur son bureau, annonça sa démission fracassante du gouvernement pour concourir aux élections madrilènes, afin d’empêcher, selon ses propres mots, « l’ultra droite » et le « fascisme » de gouverner la région capitale. Là aussi, les mots choisis par Iglesias témoignèrent d’une volonté d’affrontement, qui fut cependant sans commune mesure avec l’hyper-violence déployée par la droite la plus radicalisée. Alors que la droite traditionnelle agitait le fantôme du communisme, Vox ne promit ni plus ni moins son exclusion de la vie politique et l’interdiction de son parti, et envoya ses militants réaliser une campagne de haine sur les réseaux sociaux.

L’escalade ne fit que commencer : le 7 avril, en guise de provocation, la formation d’extrême droite décida de lancer sa campagne dans le quartier ouvrier de Vallecas, bastion de la gauche radicale. Le meeting, organisé dans la dénommée « Place Rouge » fut violemment perturbé par des militants antifascistes, chauffés à blanc par l’équipe d’Iglesias, qui lancèrent des projectiles sur les partisans ainsi que sur les agents de police présents. Certains gros bras d’Abascal décidèrent de rompre le cordon policier de protection, le risque de bagarre générale obligea la police à intervenir de façon très musclée, laissant tout de même dans les deux camps 35 personnes blessées. La non-condamnation des violences de la part de Pablo Iglesias et Santiago Abascal envenima encore davantage la campagne devenue hystérique. Alors que les meetings de Vox furent systématiquement perturbés par des boycotts antifascistes, les hommes politiques de gauche commencèrent à recevoir des lettres de menaces de mort. Pablo Iglesias reçut dans un paquet quatre balles, qui étaient aussi destinées, selon l’expéditeur, à sa femme et ses parents. Le second courrier, était destiné à la ministre des finances socialiste, la très modérée Maria Jesus Montero ; il contenait la pointe ensanglantée d’un couteau envoyé par un individu lui reprochant vraisemblablement la hausse des impôts…

Les élections madrilènes inaugurèrent ainsi une nouvelle mode de la politique espagnole, celle de l’envoi de lettres de menaces de mort à des hommes et femmes politiques pour leur signifier un désaccord en période électorale. L’une des dernières victimes ne fut autre que l’ancien président socialiste du gouvernement, Jose Luis Zapatero.

Acte 4 : la fin du débat démocratique

Le plus choquant reste néanmoins l’absence de condamnation de la part de certains responsables politiques, venant notamment de la droite radicalisée. Lors d’un débat organisé par la radio Ondacero, alors qu’Iglesias exigeait de Monasterio une condamnation sans ambages des menaces de mort, celle-ci lui opposa ses doutes sur la véracité des courriers, dénonça sa non-condamnation des violences à Vallecas, avant de conclure en ces termes : « si vous êtes courageux, barrez-vous d’ici ». Face au tollé, les partis de gauche décidèrent de cesser tout débat avec Vox, désormais qualifié de « fasciste » et de « nazi », mettant fin à tout autre projet de confrontation télévisée. Fait hallucinant, les équipes de Vox se félicitèrent d’une telle issue et saluèrent la sortie d’Iglesias du débat : « nous t’avons viré du débat, nous allons bientôt te virer de la politique espagnole », pouvait-on lire sur le compte Twitter de ce parti.

À cet égard, les réseaux sociaux s’illustrèrent une nouvelle fois comme le triste terrain d’expression d’opinions haineuses et d’une violence verbale décomplexée : entre promesse de « passer Pablo Iglesias à la mort-aux-rats », et montage grimant Ayuso en nazi, le visionnage de Facebook et de Twitter faisait réellement froid dans le dos. Comme si le pays tentait de répéter sur le mode d’une sinistre farce la guerre civile qui le ravagea 80 ans plus tôt. Mais le comble de l’ignominie fut certainement atteint par Vox, dont les équipes diffusèrent un photomontage immonde sur Instagram mettant en scène un mineur isolé, arborant une cagoule masquant mal sa peau foncée, en compagnie d’une femme du quatrième âge, indiquant qu’il recevait 10 fois plus d’argent de l’État que celle-ci. Cette image, qui a fait l’objet de poursuites judiciaires, résuma à elle seule l’esprit d’une campagne électorale amère : propagande outrancière à grand renfort de publication sur les réseaux sociaux, mensonges, haine et désinformation.

Indéniablement, cette pitoyable campagne électorale témoigne de la grave fragilité de nos démocraties à la suite de la pandémie. Elle laissera une trace indélébile sur la suite de la politique espagnole.

La crise sanitaire semble avoir ainsi aggravé les tendances mortifères à l’œuvre depuis une décennie : exposition grandissante des individus aux réseaux sociaux (où n’importe quelle opinion caricaturale peut se faire vérité), disqualification de la pensée et du débat démocratique dans une débauche grossière d’invectives. Et bien sûr, aggravation sidérante des inégalités suscitant la haine, le ressentiment et la rancœur contre un État qui n’est pas parvenu à protéger sa population de la pandémie sans la priver de ses libertés. À l’avenir la vie politique espagnole risque de se dépêtrer difficilement de la violence et de la saleté, dans lesquelles l’extrême droite s’épanouit toujours plus aisément que la gauche.

Acte 5 : Une victoire nette de la droite

Ainsi, sans grande surprise, ces élections aux airs de mauvaise farce se sont achevées par un triomphe électoral de la droite. En réunissant 44 % des votes, Ayuso et le PP renforcent leur contrôle sur la communauté autonome de Madrid, et absorbent l’essentiel des électeurs libéraux de Ciudadanos qui disparaît ainsi du panorama politique. L’extrême droite stagne à 9 %, alors que la gauche, notamment le PSOE connaît un score particulièrement décevant. S’il est encore trop tôt pour analyser les ressorts sociologiques d’un tel résultat, des premières conclusions peuvent être tirées.

Sans l’ombre d’un doute, la campagne anti confinement d’Isabel Diaz Ayuso a porté ses fruits : le vote massif pour cette candidate conservatrice ultralibérale témoigne d’une exaspération grandissante de la population face à la dureté des mesures sanitaires depuis un an. Elle a su instrumentaliser habilement ce ressentiment pour se présenter comme l’opposante n°1 contre le gouvernement de Pedro Sanchez. Ainsi, la volonté de renverser la table et « le dégagisme » de la classe politique au pouvoir ont encore frappé, mais cette fois contre la gauche : indéniablement, des postures politiques plus radicales et peu conformistes permettent de remporter une élection, quel que soit le bord politique.

Cependant, la victoire du PP doit être relativisé : le parti conservateur contrôlait la région depuis 26 ans, où il a déjà réalisé des scores bien supérieurs. De plus, le clivage gauche-droite n’a pas disparu. Il doit cependant composer avec l’explosion du discours populiste qui crée une grande fluctuation de l’électorat. La disparition brutale de Ciudadanos et l’effondrement du PSOE après sa renaissance sont à cet égard révélateur de l’instabilité politique croissante des citoyens. En conséquence, une communication habile semble parfois plus efficace que l’affirmation d’un logiciel idéologique pour gagner dans les urnes. Dans ce domaine, Isabel Diaz Ayuso a été particulièrement redoutable.

La gauche a subi une défaite lourde, qui appelle une profonde réflexion. Le PSOE a vu son score fondre de 28 à 17%. La présence de Pablo Iglesias à la tête de la liste de Podemos n’a pas permis à la formation de gauche radicale d’améliorer substantiellement son résultat, qui est passé de 5,6 à 7,1% des votes. La surprise de la soirée est indéniablement la montée en puissance du parti municipal de gauche Mas Madrid (MM), lancé deux ans auparavant par Inigo Errejon (ancienne tête pensante idéologique et stratégique des plus belles heures de Podemos), qui a dépassé le PSOE en augmentant son score de 14 à 17,1%. Les partis de gauche qui ont préféré centrer leur campagne sur un prétendu « danger fasciste » plutôt que sur des propositions concrètes pour les habitants de la région de Madrid ont été sanctionnés. Au contraire, la démarche « citoyenniste » et municipale de MM, qui a placé à la tête d’une liste de novice en politique (une anesthésiste activiste pour l’hôpital public), est apparu davantage en phase avec les préoccupations des habitants de Madrid, ébranlés par la mauvaise gestion de la pandémie par la droite et la difficulté d’accès aux soins en cette période de crise sanitaire. La gauche radicale avait pris de 2015 à 2019 la mairie de Madrid. Mma réussi à incarner tout à la fois la continuité de cette expérience municipale d’une gauche alternative et le dégagisme contre l’establishment de droite qui contrôle la communauté autonome depuis 26 ans et la capitale de 1991 à 2015 et à nouveau depuis 2019. La première leçon de ce résultat est donc limpide : la gauche a davantage à gagner en travaillant sur un programme et des propositions qu’en agitant le spectre d’un retour à la terreur d’extrême droite. En outre, il semble tout à fait contre-productif d’entrer en compétition avec les formations de droite dans l’outrance et la violence verbale : le climat délétère de la campagne n’a au final profité qu’à un parti conservateur outrancier et au populisme d’extrême droite.

Le départ de Pablo Iglesias de Podemos, parti qu’il avait contribué à fonder 7 ans plus tôt, marque un point de bascule dans la vie politique espagnole. La droite est désormais galvanisée par sa victoire et va tenter d’accentuer la pression sur un gouvernement de gauche fragilisé. Il est urgent pour Podemos de commencer une recomposition sereine pour que le parti redevienne un porte-voix populaire.