Bien que le Parlement européen ait voté aujourd’hui pour saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur l’accord UE-Mercosur, ce qui bloque théoriquement l’entrée en vigueur de cet accord commercial, Jean-François Collin (ancien haut fonctionnaire) rappelle dans une réponse argumentée à Jean-Luc de Marty, ancien directeur général du commerce de l’Union Européenne, à quel point l’accord est mauvais pour l’Union Européenne comme pour notre pays.

Dans un article publié par la revue en ligne Telos, le 13 janvier 2026, Jean-Luc Demarty défend la signature de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur comme « un succès pour l’Europe, un naufrage pour la France ». Il justifie la politique commerciale conduite par la commission de l’Union européenne depuis plusieurs décennies, avec l’autorité que lui confère sa qualité d’ancien directeur général du commerce de la Commission européenne et considère que ceux qui remettent en cause cette politique se trompent ou sont de mauvaise foi.

Il nous a semblé nécessaire de répondre à ce plaidoyer soutenu par une personnalité qui peut être considérée comme une sorte de porte-parole de la Commission européenne.

Jean-Luc Demarty est un homme qui ne doute jamais ni de lui, ni de ce qu’il fait. Il déclarait dans un article que lui consacrait le journal Le Monde, le 26 novembre 2018, alors qu’il était encore directeur général « trade », comme on dit à Bruxelles : « A Bruxelles, on est pragmatique. Penser que le libre-échange est une bonne chose, ce n’est pas une approche idéologique. De tout temps, l’ouverture au commerce a créé de la croissance et de l’emploi ».

Il ne peut pourtant pas ignorer que le débat entre les libre-échangistes et les protectionnistes est aussi vieux que l’économie et que de bons arguments existent pour défendre l’option protectionniste. Il peut encore moins ignorer que la globalisation et la libéralisation des échanges, qui constituent l’essence même de la pensée et de l’action de l’administration européenne qu’il a dirigée, sont entrées en crise depuis de nombreuses années, et que nous assistons à leur explosion désormais dirigée par la puissance qui les a imposées au reste du monde, les États-Unis de Donald Trump.

N’en déplaise à Monsieur Demarty, vendre le produit que l’on vient de fabriquer à son voisin est un acte de commerce, mais faire de cet acte et du libre-échange les principes d’organisation de la société est une idéologie et non une vérité révélée indiscutable. L’Union européenne qui a obéi, depuis sa création, à cette idéologie et qui en a fait sa politique en paye le prix, élevé, depuis le début du siècle. Elle pourrait bien causer son explosion et sa disparition si ses dirigeants continuent dans cette voie

Comment Jean-Luc Demarty défend-t-il l’accord de libre-échange entre le Mercosur et l’Union européenne, dont il est un instigateur ? Son argumentation peut se résumer assez simplement : il n’y a pas de problèmes avec le Mercosur, il y a un problème avec l’agriculture française, son manque de compétitivité vis-à-vis de tous ses partenaires, à commencer par ses partenaires de l’Union européenne. Tout allait bien pour l’agriculture française jusqu’en 2010, explique-t-il. Les choses se sont gâtées ensuite, en raison de la politique agricole conduite par Nicolas Sarkozy, puis François Hollande et Emmanuel Macron.

On ne savait pas que l’exécutif français disposait d’une telle marge de manœuvre dans le cadre d’une politique agricole commune de l’Union européenne ; que chaque gouvernement pouvait conduire la politique agricole qui lui convenait, sans disposer des moyens budgétaires puisque les aides à l’agriculture sont pour l’essentiel les subventions financées par le budget de l’Union européenne, sans compétence en matière de politique commerciale puisqu’il s’agit d’une compétence propre et exclusive de la commission de l’Union européenne, sans compétence législative puisque le cadre juridique de l’activité agricole, en France comme dans les 26 autres pays de l’Union, est fixé par les directives et les règlements élaborés par les instances de l’Union européenne.

Nous sommes obligés de citer l’article pour montrer à quel point cette autojustification, complaisamment reprise par la plupart des journaux économiques, est fausse.

JL Demarty écrit : « Entre 1993 et 2010, après trois réformes de la PAC favorables à la France, le revenu agricole net par actif non salarié, inflation déduite, (Indicateur B d’Eurostat) progresse de 65% en France pour une moyenne de 38% dans l’UE (EUR 15). À partir de 2010 la situation se dégrade profondément… La balance commerciale agroalimentaire avec les autres États membres de l’UE perd 8 milliards en quinze ans et devient déficitaire à partir de 2015 tandis qu’elle gagne 6 milliards sur les pays tiers. Entre 2010 et 2024, le revenu agricole ne progresse que de 15% en France contre 77% en moyenne européenne, 170% en Italie, 86% en Pologne et 79% en Espagne.Les chiffres montrent sans ambigüité que cette situation est imputable à la politique agricole et économique nationale, du Grenelle de l’environnement de Nicolas Sarkozy à l’agroécologie de François Hollande poursuivie souvent en pire par Emmanuel Macron. Les causes sont bien identifiées : excès de normes, surtransposition de normes européennes souvent déjà excessives, bureaucratie tentaculaire, impossibilité de construire ou d’agrandir des bâtiments d’élevage, fiscalité plus élevée, priorité aux exploitations trop petites et limitation de leur taille, coût du travail en particulier pour les fruits et l’abattage. »

Cette argumentation semble solide, appuyée sur des chiffres, imparable. Mais tout est faux.

Entre 1990 et 2020, le revenu net de la branche agricole a baissé d’environ 40% en euros constants (les seuls qui comptent vraiment), en raison de la baisse continue des prix agricoles et de la hausse des coûts de production, en même temps que baissaient les aides directes à l’agriculture en conséquence « des trois réformes de la PAC favorables à la France » évoquées par l’ancien directeur général du commerce de l’Union européenne. La première de ces réformes et peut-être la plus importante a été décidée en 1992. La communauté économique européenne, qui allait changer de nom en 1993 pour devenir communauté européenne avant de devenir plus tard l’Union européenne, a décidé en 1992, sous la pression américaine qui voulait en finir avec la politique agricole commune dans le cadre des négociations commerciales de l’Uruguay round, de révolutionner sa politique agricole. Les aides à la production agricole, qui avaient permis à la France de devenir le 2nd exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires, ont été supprimées au profit d’aide à la surface agricole exploitée. Dans le même temps, la protection du marché européen, la « préférence communautaire » comme on disait depuis la mise en place du marché commun européen, était démantelée. Les droits de douane qui permettaient aux agriculteurs européens de vendre leurs blé ou leur lait à des prix convenables ont été démantelés et les produits agricoles exposés à la concurrence internationale. Le résultat a été la baisse des prix des produits agricoles, l’effondrement du revenu des agriculteurs, et la disparition par millions des exploitations et des agriculteurs dans l’espace européen. Ceux qui sont restés ont essayé de survivre en agrandissant leur exploitation, en pratiquant une agriculture de plus en plus intensive, en utilisant massivement les produits phytosanitaires qui sont responsables de la pollution des eaux et des sols, sur laquelle les dirigeants, qui ont organisé tout cela, viennent verser de temps en temps des larmes de crocodiles.

Si le revenu disponible par actif agricole non salarié a légèrement augmenté, comme le dit M. Demarty, c’est grâce à la saignée du nombre d’exploitations et d’actifs agricoles pendant ces 30 années. En clair, le gâteau à partager a diminuer de taille, mais le nombre de ceux qui étaient autour de la table pour manger s’est réduit encore plus vite. La France comptait environ 800 000 exploitations agricoles en 1990, sur lesquelles travaillaient près de 1,3 millions actifs. En 2024, le nombre d’exploitations est estimé à 370 000 et le nombre d’actifs a environ 450 000. La taille moyenne des exploitations est passée d’un peu plus de 30 hectares à 69 hectares, ce qui et une taille comparable à celle des autres pays de l’Union européenne, contrairement à ce que pense l’ancien directeur général du commerce. La taille moyenne des exploitations françaises est supérieure à celles des exploitations espagnoles ou italiennes par exemple. Pour autant, les agriculteurs ne vivent pas mieux sur leurs exploitations agrandies, aujourd’hui, que ne le faisaient leurs prédécesseurs dans les années 1970. Au contraire. Et cette dégradation n’est pas due à la modification de circonstances naturelles qui prévalent en Europe, mais aux décisions politiques prises par les responsables européen pour organiser l’agriculture dans cet espace géographique.

La progression du revenu agricole en Italie n’a pas d’autre explication. Elle comptait 3.000.000 d’exploitations agricoles en 1990 virgule il n’en reste plus qu’un 1,3 million en 2024. Jean-Luc Demarty impute les mauvais résultats français notamment à la trop petite taille des exploitations et au frein mis à la concentration de l’activité dans le secteur agricole. En Italie, la taille moyenne des exploitations est de 9 hectares (contre 69 hectares en France) et les 74% des exploitations ont moins de 5 hectares de surface agricole utile. L’augmentation du revenu de chaque paysan en activité en Italie, entre 2010 et 2024, s’explique sans doute en partie par l’accélération du rythme de disparition des exploitations agricoles, notamment en raison d’un vieillissement encore plus sensible qu’en France de la population, et par la coexistence de secteurs de production très intensifs (les ateliers d’engraissement de bovins du nord n’ont rien à envier aux pires conditions d’élevage présentes dans le reste du monde), et de secteurs à haute valeur ajoutée (fruits, légumes et vins représentent 60% de la valeur ajoutée totale).Cela n’empêche pas 30% des exploitations agricoles italiennes d’enregistrer un résultat négatif en 2024 selon le syndicat Coldiretti.

Mais notre ex-directeur général n’hésite pas à faire feu de tout bois pour justifier son point de vue, ignorant qu’une corrélation entre deux données qui ne sont pas nécessairement liées ne vaut pas démonstration.

« Il serait certainement utile de soumettre pendant 30 ans les fonctionnaires de l’Union Européenne et ceux qui les dirigent, à une baisse continue de leur salaire en même temps qu’augmenterait leurs coûts contraints… »

Les paysans sont pris en tenaille entre la baisse continue du prix de ce qu’ils produisent et l’augmentation du prix d’achat des moyens de production agricole. En moyenne annuelle et tous produits confondus, ceux-ci ont augmenté de 70,6 % entre 2005 et 2022. Ils ont plus que triplé pour les engrais et amendements (+202,7 %) et presque doublé pour les aliments pour animaux (+94,3 %), ainsi que pour l’énergie et les lubrifiants (+92,0 %).

Le bénéfice agricole moyen par exploitant, en France, est de 17 500 euros/an, avec de fortes disparités selon les filières, équivalent à un SMIC net annuel.

Il serait certainement utile de soumettre pendant 30 ans les fonctionnaires de l’Union Européenne et ceux qui les dirigent, à une baisse continue de leur salaire en même temps qu’augmenterait dans les mêmes proportions que celles qui viennent d’être évoquées, le coût de leur alimentation, de leur logement, et de toutes les dépenses courantes auxquelles ils sont exposés.

L’agriculture française n’est pas restée inerte au cours des 30 dernières années et elle a réalisé, dans des conditions difficiles, des gains de productivité importants. Mais ceux-ci ne lui ont pas profité. Un rapport du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux, l’organe d’inspection du ministère de l’Agriculture, remis en avril 2022, indique ce qu’ils sont devenus : « Les analyses menées par l’INRAE dans le cadre du projet Agr’income sur la base des comptes de surplus montrent que, pour les 4 orientations technico économiques étudiées (bovins viande, bovins lait, bovins mixtes et petits ruminants), les gains de productivité réalisés par les éleveurs entre 1988 et 2016 ont surtout bénéficié à l’aval, avec une baisse des prix des produits agricoles en termes réels. Ainsi, au cours des 3 décennies considérées, on observe que les gains de productivité et les aides publiques n’ont pas bénéficié aux éleveurs de bovins viande et que les éleveurs de bovins lait et bovins mixtes ont même vu leur résultat se réduire au bénéfice de la baisse des prix des produits agricoles ».

Il ne s’agit pas d’un tract de la Confédération paysanne, mais d’un rapport établi par un organisme de recherche généralement respecté.

Les arguments économiques avancés pour justifier l’accord avec le Mercosur sont manifestement faux.

Mais il est également inquiétant de voir un ancien directeur général, d’une des plus importantes directions de l’administration européenne, imputer la dégradation de la position internationale de l’agriculture française au « Green deal européen », c’est-à-dire à la tentative faite par l’Union européenne d’adapter sa production industrielle et agricole aux impératifs de la lutte contre le changement climatique, et à une politique agricole française trop soumise, selon lui, à la politique environnementale.

Rappelons ce qu’il explique à ce sujet : « Les chiffres montrent sans ambigüité que cette situation est imputable à la politique agricole et économique nationale, du Grenelle de l’environnement de Nicolas Sarkozy à l’agroécologie de François Hollande, poursuivie, souvent en pire, par Emmanuel Macron. Les causes sont bien identifiées : excès de normes, surtransposition de normes européennes souvent déjà excessives, bureaucratie tentaculaire, impossibilité de construire ou d’agrandir des bâtiments d’élevage, fiscalité plus élevée, priorité aux exploitations trop petites et limitation de leur taille, coût du travail en particulier pour les fruits et l’abattage…C’est en fait la mauvaise politique agricole de la France menée depuis quinze ans qui porte atteinte à sa souveraineté alimentaire, comme l’aurait fait le Green Deal Européen dans sa version initiale de 2021 qui aurait réduit la production agricole européenne de 15%, si les mesures les plus nocives n’en avaient pas été éliminées en avril 2024 à l’issue des grandes manifestations agricoles de l’hiver précédent. »

Aucun doute, M. Demarty pourrait être porté à la présidence de la FNSEA dont il reprend le discours sans nuance.

Ainsi, le Grenelle de l’environnement de Nicolas Sarkozy, qui ne fut pourtant, comme beaucoup d’autres éléments de sa politique, qu’une gesticulation sans lendemain serait responsable des difficultés de l’agriculture française. Peut-être, l’ancien directeur général du commerce n’aura-t- il pas entendu, depuis Bruxelles, Nicolas Sarkozy déclarer au salon de l’agriculture en 2011: « l’environnement ça commence à bien faire ! ». Les mêmes propos seront tenus quelques années plus tard par Emmanuel Macron dans les mêmes circonstances. Quant à François Hollande, et son ministre de l’agriculture Stéphane Le Fol, ils ont pris des mesures de plus juste répartition des aides de la PAC qui ont permis un développement salutaire de l’agriculture biologique, sans en faire, de très loin, le mode dominant d’agriculture en France (10,1% de la surface agricole utile en 2024, en baisse par rapport à 2023).

Alors que tout le monde s’inquiète de l’explosion du nombre de cancers, notamment parmi la population jeune, et du lien qu’elle peut avoir avec la multiplication des polluants éternels issus de la dégradation des produits phytosanitaires dans les sols et dans l’eau, l’ancien dirigeant européen recommande d’y aller un peu plus fort pour être enfin compétitif. Il ignore sans doute que la France se situe au 4e rang des pays européens utilisant des substances actives pour lesquelles au moins un produit est autorisé, avec 284 substances actives, derrière l’Italie – 310- L’Espagne -299- et la Grèce- 295. La seule exception par rapport aux autres partenaires européens concerne les néonicotinoïdes, sur lesquels la France a été plus rigoureuse que ses voisins. On ne saurait le lui reprocher tant les conséquences sur la santé humaine de ces produits sont désastreuses.

Curieusement, Jean-Luc Demarty n’évoque pas un élément très important de la dégradation du solde agroalimentaire de la France, celui de sa dépendance aux importations d’engrais azotés et de protéines végétales. Un rapport du ministère de l’Agriculture sur l’évaluation de la souveraineté alimentaire de la France réalisé en avril 2024 relevait que « Les exportations de protéines sous forme de céréales sont plus que compensées par les importations d’azote minéral… les livraisons d’engrais azotés, pour l’essentiel importés, peuvent représenter jusqu’à 300€/ha. De la même manière, les exportations de protéines animales (produits laitiers, viande), sont inférieures aux importations d’azote sous forme de protéines végétales, nécessaires à leur production (notamment tourteaux et graines de soja, importés du Brésil et d’Argentine). En 2022, la France importait plus de 80% de ses engrais, dont une large part provient de pays en dehors de l’Union européenne, créant une double dépendance : aux pays tiers et aux énergies fossiles (qui servent à fabriquer les engrais minéraux) »

C’est une remarque très importante car elle montre l’absurdité du discours sur l’augmentation de la productivité agricole et l’augmentation de la production pour améliorer la balance commerciale agroalimentaire. En réalité, plus l’agriculture est intensive, plus elle poursuit des rendements importants à l’hectare, plus elle cherche à produire le plus rapidement possible des animaux produisant le plus de viande possible, et plus nous accentuons notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Plus nous augmentons notre consommation d’énergies fossiles importées, sous forme d’engrais azotés qui sont un sous-produit de la chimie du gaz naturel, ou sous forme de soja génétiquement modifié d’Amérique du Nord et du Sud.

» je recommande un stage d’un à deux mois, obligatoire, pour tout économiste, fonctionnaire européen ou décideur, dans une ferme puis dans une usine de transformation agroalimentaire, période pendant laquelle ils percevraient les salaires en vigueur »

Tout cela alors que l’on constate une stagnation et dans certains cas une baisse des rendements agricoles en France et dans une bonne partie de l’Europe, non pas parce que les paysans seraient incompétents ou paresseux, mais parce que ce que peuvent produire les sols même en recourant massivement à l’apport d’engrais de synthèse et de produits phytosanitaires, ne peut pas être augmenté à l’infini.

Enfin, on retrouve dans cet article les considérations habituelles sur le coût du travail trop élevé dans l’agriculture et les industries agroalimentaires. Là encore, je recommande un stage d’un à deux mois, obligatoire, pour tout économiste, tout fonctionnaire européen, tout décideur de façon générale, dans une ferme puis dans une usine de transformation agroalimentaire, période pendant laquelle ils percevraient les salaires en vigueur. Nous pourrions alors peut-être en parler plus sérieusement.

En effet, ce qui est baptisé coût du travail, ce sont des salaires, ceux qui permettent aux gens qui travaillent dans ce secteur globalement très mal rémunéré, de vivre et trop souvent de survivre. Curieusement, les économistes ne parlent jamais du coût exorbitant de la rémunération des actionnaires, sans même vouloir évoquer pour ne pas être désagréable, le coût de la rémunération des fonctionnaires européens qui bénéficient par ailleurs d’un statut fiscal enviable.

Il est certain que le salaire d’un ouvrier dans un abattoir français est supérieur à celui d’un ouvrier dans la même activité au Brésil ou en Argentine. Mais l’objectif de l’Union européenne est-il d’abaisser le niveau des salaires en Europe sur les plus bas salaires pratiqués dans le reste de la planète ? Si c’est cela, alors les adversaires de l’Union européenne ont raison et d’autres États membres poseront un jour la question qui a été posée par les Britanniques.

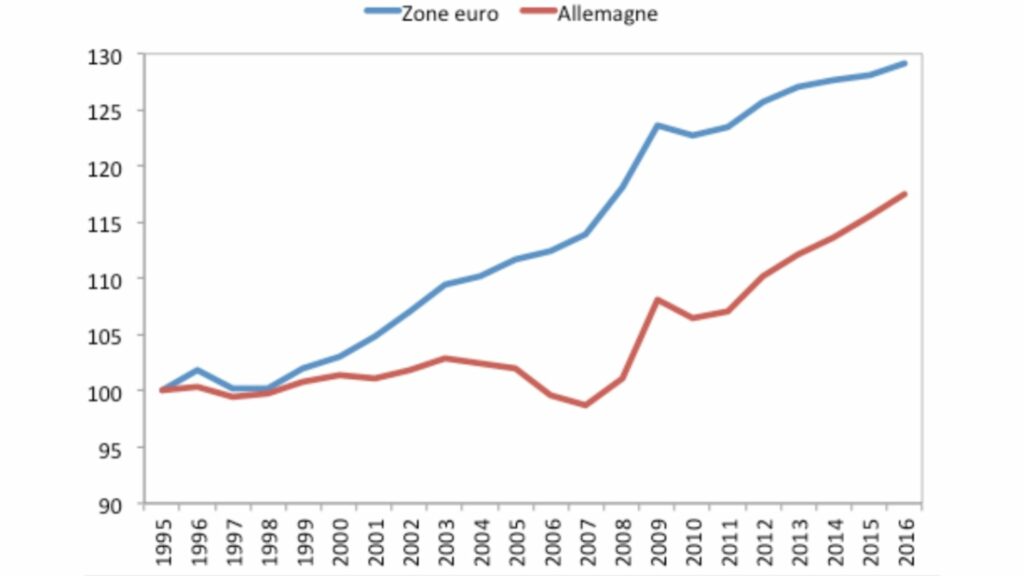

Jean-Luc Demarty décrit la dégradation de la balance commerciale de la France avec ses partenaires européens comme la seule conséquence des mauvaises décisions prises en France. Il n’évoque pas la crise financière de 2008 / 2012, qui a été une première étape de la sérieuse dégradation de cette balance commerciale agroalimentaire. Pas un mot sur la réunification allemande et ses conséquences sur les conditions de la concurrence intra-européenne. Depuis la réunification, le nombre d’exploitations en Allemagne est passé de 600 000 à 260 000 en 2020, pour une surface agricole utilisée à peu près constante, 17 millions d’hectares. La taille moyenne des exploitations allemandes est un peu inférieure à 70 hectares, elle est donc très comparable à la France. Mais dans la partie orientale du pays, les grandes exploitations héritées de la période communiste ont subsisté et elles peuvent dépasser 4 000 hectares. La moyenne cache donc de grandes disparités. Les Allemands n’ont pas été plus aptes à se réformer, pour employer un mot très cher au vocabulaire européen, que les Français ; les exploitations agricoles sont restées petites à l’ouest et grandes à l’est. Si l’on ajoute à cela l’utilisation massive d’une main-d’œuvre bon marché venue des pays d’Europe centrale, on obtient en effet des coûts de production inférieurs à ceux de la France. Mais nous pourrons convenir que cette situation ne révèle pas de mérite particulier mais plutôt un problème pour la construction européenne.

Pas un mot non plus sur la montée en puissance d’un pays comme la Pologne qui est devenue un grand producteur européen de produits agricoles et agroalimentaires dans lequel les coûts de production sont encore inférieurs à ceux de la France pour des raisons historiques que l’on connait. Mais le but de l’élargissement n’était pas officiellement d’abaisser les salaires français au niveau des salaires polonais d’avant l’émancipation de ce pays du joug russe.

Rien non plus dans l’analyse de Jean-Luc Demarty sur le fait qu’en août 2014, la Russie a décrété un embargo commercial notamment envers l’UE. Plusieurs pays membres, dont la France, qui étaient jusque-là de grands fournisseurs de la Russie en viande bovine, porcine, en produits laitiers ou en fruits et légumes (Moscou était jusqu’à l’embargo l’un des tout premiers importateurs mondiaux de fromages), ont vu leurs exportations tomber à zéro ou presque.

Une autre particularité de la France mériterait l’attention de JL Demarty : la place des sociétés multinationales dans notre économie et dans les investissements français à l’étranger. Elles emploient plus de 6 millions de salariés hors de l’Hexagone, soit nettement plus que les multinationales allemandes, italiennes où espagnoles. La Cour des comptes, dans un référé adressé à Édouard Philippe en 2019, à l’issue d’un contrôle sur la politique d’exportation agroalimentaire française écrivait : « Les conditions de participation de l’économie française à la mondialisation devraient aussi faire l’objet d’un examen car elles semblent spécifiques. Les groupes français ont davantage délocalisé leur production que leurs concurrents de l’Union européenne. Les firmes multinationales sous contrôle français réalisent 52% de leur activité et compte 53% de leurs emplois industriels à l’étranger. Cette part de la production à l’étranger est plus importante que celle des filiales de groupes allemands. Ainsi, dans le secteur laitier, les industriels français transforment 23,8 milliards de litres de lait en France et plus de 20 milliards de litres hors de France, tandis que les industriels allemands en transforment 30,3 milliards en Allemagne et moins de 5 milliards hors du pays. Cette stratégie a naturellement un impact sur leur balance commerciale. La production délocalisée se substitue à des exportations depuis le territoire français. Il n’est pas exclu qu’elle alimente également des flux d’importation importants. C’est en tout cas ce que suggèrent les chiffres fournis par la direction générale des douanes et droits indirects qui font apparaître les grands groupes multinationaux parmi les principaux exportateurs et importateurs. »

La religion du libre-échange

Tout cela n’a rien à voir avec la politique excessivement environnementale de la France et avec les salaires trop élevés de ceux qui y travaillent.

Le libre-échange est une religion pour la commission de l’Union européenne dont l’ancien directeur général est un des prêtres. Comme toute religion, elle apporte la réponse aux questions que nous nous posons dans toutes les situations. La construction d’un marché unique des marchandises et des capitaux était hier la condition de la constitution d’une Europe puissance. Chacun a pu constater ce qu’il en était. Après la crise financière de 2008/2012, qui sanctionnait la dérégulation des marchés financiers, les accords de libre-échange qui ont été multipliés par la Commission européenne devaient permettre la reprise de la croissance économique du vieux continent. Puis sont venus la guerre en Ukraine et la remise en cause du multilatéralisme notamment par Trump, pendant son premier mandat. La foi de la Commission européenne dans les vertus du doux commerce n’en a pas été affectée. Puisque le multilatéralisme ne fonctionnait plus, elle s’est employée à multiplier les accords bilatéraux de libre-échange. Ensuite, la remise en cause de plus en plus large de la globalisation telle qu’elle avait été impulsée par les États-Unis sous Bill Clinton, obligeait à trouver une nouvelle justification. Cette fois, les accords de libre-échange allaient devenir les instruments de mise en œuvre des accords de Paris et plus largement d’une politique respectueuse du climat et de l’environnement à l’échelle de la planète. C’est d’ailleurs une des vertus prêtées à l’accord avec le Mercosur par ceux qui le défendent, cet accord comportant des références à l’accord de Paris de 2015 aussi bien qu’au traité visant à limiter la déforestation. Peu importe que les COP se succèdent sans résultat et que les émissions de gaz à effet de serre continuent à progresser dans le monde, il faut faire comme si. Comme si l’on pouvait croire au sérieux des engagements environnementaux d’un Javier Milei qui agite une tronçonneuse jusque sur la scène de ses meetings, ou sur la capacité de Lula à résister au lobby agricole brésilien qui continue à défricher joyeusement et à parquer des centaines de milliers de bovins, parfois clonés, nourris aux OGM interdits en Europe, élevés dans des conditions que la réglementation et désormais la morale dominante, réprouvent dans notre continent.

L’aveu de l’ex- directeur général du commerce de l’Union européenne sur ce qu’il pense vraiment des politiques publiques en faveur de l’environnement, montre d’ailleurs qu’il les considère lui aussi comme une entrave à la bonne marche du monde vers plus de prospérité.

Un dernier argument est maintenant mobilisé en faveur de cet accord. Peut-être n’est-il pas décisif sur le plan économique, mais il l’est sur le plan diplomatique. L’Union européenne doit trouver des alliés face à la Russie et à son ancien ami américain. Les pays du Mercosur seront ceux-là.

En effet, les exportations de biens et services de l’UE vers le Mercosur représentent aujourd’hui moins de 2% de ses exportations totales et moins de 0,3% de son PIB. Selon une étude commanditée par Bruxelles, l’abaissement des barrières douanières augmenterait le PIB annuel européen de 77,6 milliards d’euros (0,05 %) et celui du Mercosur de 9,4 milliards d’euros (0,25 %) d’ici à 2040. Des variations aussi insignifiantes de l’activité économique à cet horizon temporel peuvent être considérées comme un aveu de l’incapacité à mesurer les conséquences réelles de cet accord.

Mais si l’on peut avoir des doutes sérieux sur les effets positifs de cet accord, on peut être certain de ses effets négatifs sur certains secteurs, en particulier l’agriculture et plus spécifiquement le secteur de la viande bovine. Les négociateurs européens répètent que 100 000 tonnes d’importation de plus ou de moins dans un marché aussi vaste que l’Union européenne cela ne représente pas grand-chose. C’est compter sans les dizaines d’autres accords de libre-échange déjà signés par l’Union européenne, permettant l’entrée sans droit de douane d’autres centaines de milliers de tonnes de viande bovine, et plus spécifiquement des meilleurs morceau de cette viande, de ceux qui se valorisent le plus sur le marché. Cela aura nécessairement un impact important, à la baisse, sur les prix et entraînera un recul supplémentaire de la production française déjà en déclin.

La messe n’est pas encore dite puisque cet accord doit recueillir l’approbation du Parlement européen puis une ratification par une majorité qualifiée de membres de l’Union européenne. Certains en France font valoir, à juste titre, que l’accord avec le Mercosur ne porte pas que sur le commerce mais plus généralement sur la coopération avec cette partie du monde. Si les négociations commerciales sont bien une compétence de la Commission européenne, il n’en est pas de même des autres engagements politiques pris par l’Union européenne dans le cadre de ces négociations. Mais la commission peut compter sur l’appui de la cour de justice de l’Union européenne toujours prête à étendre sa jurisprudence pour renforcer le pouvoir des institutions européennes sur celui des nations qui constituent cette Union. La CJUE a rendu un avis, en mai 2017, par lequel elle considère que tous les accords ayant un objectif essentiellement commercial relèvent de la compétence exclusive de la commission de l’Union européenne, même s’ils comportent un certain nombre de dispositions qui ne relèvent pas de l’organisation des relations commerciales. Ces évolutions jurisprudentielles qui vont toutes dans le même sens, celui du renforcement des pouvoirs de l’exécutif communautaire et du droit européen sur le droit national, dans un ensemble qui n’est pas fédéral, ne peut qu’alimenter l’opposition de ceux qui sont soucieux de conserver l’essentiel de la souveraineté au niveau national.

L’UE a déjà signé 47 accords de libre-échange avec 74 entités à travers le monde. Personne ne peut considérer que jusqu’à présent ils ont contribué à renforcer la position de l’Europe dans le monde et la solidité de l’Union européenne. À défaut de politique étrangère, l’Union européenne a une politique commerciale : ouvrir son marché toujours plus largement tandis que les autres referment les leurs. La commission a d’ailleurs implicitement reconnu les conséquences négatives à venir de ce nouvel accord sur l’agriculture française, en faisant quelques concessions financières sur la politique agricole commune à Giorgia Meloni afin que celle-ci se rallie à sa signature. Au fond, cela traduit l’absence de stratégie de la Commission européenne, mais aussi, hélas, des principaux pays qui constituent cette Union et sont incapables de se mettre d’accord sur des orientations essentielles qui permettraient à l’Europe de se faire entendre dans un monde où ne comptent plus que les rapports de force, et de force précisément l’Union européenne n’en a pas.

Jean-François Collin, le 17 janvier 2026