On a trop souvent expliqué que la seule fois où l’extrême droite avait pris le pouvoir en France, ce fut à cause de la défaite et comme bagage accompagné de l’occupant nazi en 1940. Notre camarade Frédéric Faravel redessine en détail la perspective historique en rappelant que cette prise du pouvoir avait été en réalité longuement préparée. Prenez vous aussi le temps de lire.

Le 23 novembre 2024, à l’occasion des 80 ans de la libération de Strasbourg (le but ultime et symbolique de la chevauchée de la colonne Leclerc commencée en janvier 1941 au Tchad[1]), le Président de la République a annoncé sa décision de faire entrer au Panthéon l’historien Marc Bloch.

Cet événement à venir s’inscrit dans un contexte politique particulier et dans une histoire longue. Elle doit être l’occasion pour nous d’une réflexion renouvelée, fondée sur l’expérience historique qui peut raffermir nos convictions et nous inciter à réagir.

Pourquoi Marc Bloch ?

Ancien combattant de la Grande Guerre, Maître de conférences en 1919, puis Professeur d’histoire médiévale à la faculté de Strasbourg en 1927, il fonde avec Lucien Febvre en 1929 la revue des Annales d’histoire économique et sociale ; au-delà de cette revue, c’est bien une école historique que ces deux historiens monumentaux ont fondée, l’École des Annales, dont la renommée dépassa dès cette époque largement les limites de l’Europe. Ses deux ouvrages les plus connus sont Les rois thaumaturges et L’étrange défaite, ouvrage de référence sur la bataille de France et les racines de l’effondrement militaire et moral de notre pays en mai-juin 1940[2].

Ce livre poignant et lumineux a été rédigé de juillet à septembre 1940 ; caché pendant l’occupation, il sera publié pour la première fois en 1946, aux éditions Franc-Tireur.

Profondément républicain, il s’engage définitivement dans la clandestinité en novembre 1942, au sein du mouvement de résistance Franc-Tireur en zone sud (il en est le responsable pour la région lyonnaise), puis dans les Mouvements unis de la Résistance (MUR). Arrêté en mars 1944 par la Gestapo, torturé, il ne parlera jamais et sera exécuté dans le dos avec 27 autres résistants le 16 juin 1944 à Saint-Didier-de-Formans dans l’Ain.

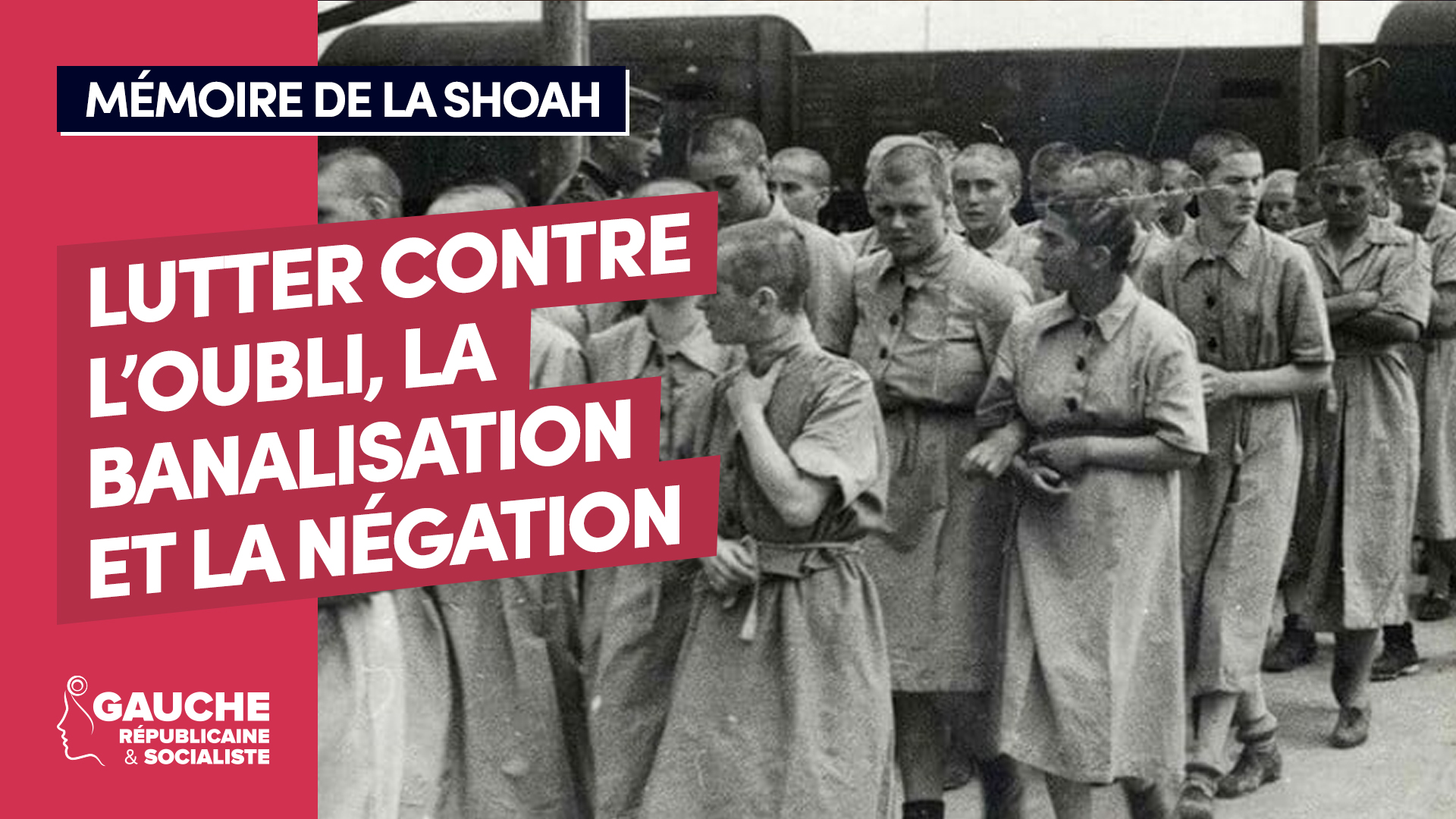

Évidemment, c’est à ce parcours résistant et républicain autant que pour la renommée de l’école historique française que Marc Bloch doit son entrée tardive au Panthéon. Il ne fait pas grand doute qu’Emmanuel Macron y voit une opération de communication politique qui, comme pour la panthéonisation de Missak Manouchian (de son épouse et de son réseau) ou celle de Joséphine Baker, vise à le situer du bon côté de l’histoire, celui de la lutte contre le fascisme, alors même que les conséquences de son action et de sa tactique politiques peuvent être largement interrogées au regard du bond électoral de l’extrême droite et de l’affaiblissement du « cordon sanitaire » vis-à-vis du Rassemblement National.

L’étrange défaite, donc, plutôt que Les Rois thaumaturges… cet ouvrage nous éclaire par la méthode systématique que l’historien mobilise pour faire une sorte d’histoire du temps présent et comprendre les causes profondes sociales, morales, militaires et politiques qui conduisirent non seulement à la défaite militaire, mais surtout à l’absence de volonté de rebond (en dehors de la rupture et du « sursaut désespéré » du Général De Gaulle) et à l’effondrement de la République. Alors qu’il est convenu de répéter que jamais l’extrême droite n’a pu s’emparer en France du pouvoir si ce n’est par le truchement de la défaite militaire, comme un bagage accompagné de l’occupant barbare. Marc Bloch écrivait déjà à l’été 1940 que ce n’était pas tout à fait le cas et, dès 1946, les Français et leurs dirigeants en le lisant n’avaient pas d’excuses pour se rassurer à peu de frais.

Pourquoi aujourd’hui ?

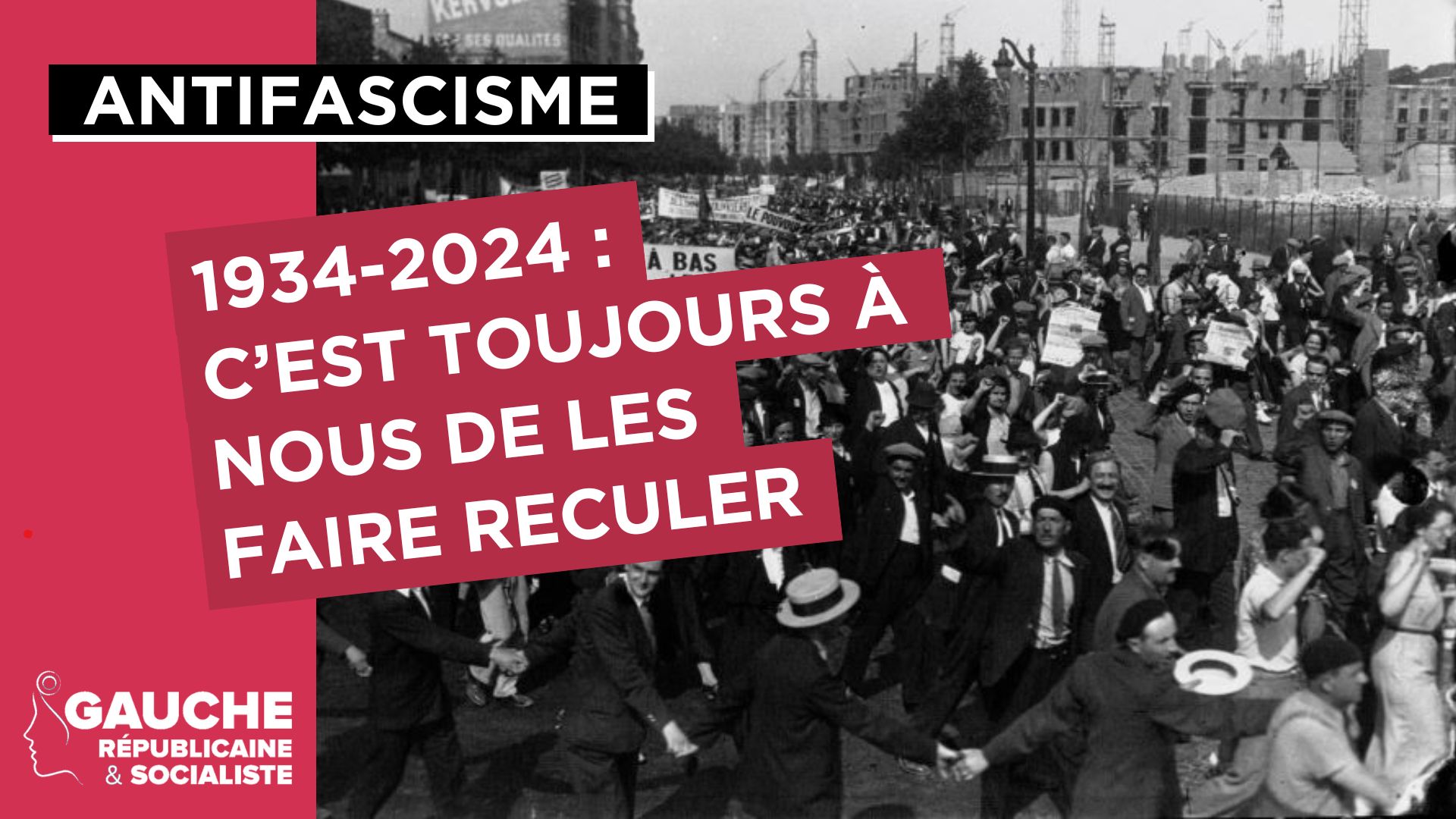

Il y a parfois des télescopages d’actualité bienvenus… Le 18 octobre 2024, à peine un peu plus d’un mois avant l’annonce de la panthéonisation prochaine de Marc Bloch, paraissait en librairie un ouvrage au titre évocateur : Une étrange victoire, co-écrit par le philosophe Michaël Foessel et le sociologue Étienne Ollion[3]. Ils y décryptent ce qui semble être l’(ir)résistible montée de l’extrême droite en France comme en Europe, chronique d’une victoire annoncée, résultant d’un brouillage des coordonnées politiques de la démocratie contemporaine, de l’affaiblissement du clivage entre la gauche et la droite, de l’abandon d’une mémoire commune ou de l’affaissement du débat public. Ils dévoilent la stratégie du RN, celle de rendre méconnaissable un courant qui, pour l’emporter, a besoin d’être méconnu ; ainsi ce ne seraient pas tant les idées de l’extrême droite qui auraient triomphé que son infra-politique, faite d’un prétendu bon sens et de valeurs nationales accommodées au goût du jour. Face à cette morale identitaire, les auteurs proposent de réinvestir une politique de l’égalité.

Le parallèle avec le livre de Bloch est volontaire : pour les auteurs, Marc Bloch évoque tous les petits déplacements, petits changement au sein des élites politiques, de l’armée, des intellectuels de l’université, des relations entre les classes pour conclure que la défaite de 1940 est autant la conséquence du rôle du IIIème Reich que du rôle de la France, alors que Bloch est un amoureux de la France. En parallèle, si on veut comprendre aujourd’hui comment le RN et, plus largement, l’extrême droite réussissent à s’imposer, sinon dans les idées, en tout cas en arrivant aux portes du pouvoir, il faut regarder tous les petits déplacements qui ont eu lieu, tous les renoncements qui se produisent encore. Il faut se dire que quand il y a normalisation[4] de l’extrême droite, ce n’est jamais de son seul fait.

Je ne proposerai pas dans les lignes qui vont suivre de décortiquer l’ensemble des mouvements qui ont progressivement servi la cause d’une extrême droite désormais aux portes du pouvoir. Il s’agit ici de faire œuvre pédagogique et d’expliquer pourquoi il faut en finir, au moment où l’extrême droite et même des néonazis retrouvent pignon sur rue dans tous les pays d’Europe que l’on pensait vaccinés par l’histoire, avec cette fausse idée selon laquelle l’accès de l’extrême droite au pouvoir serait un accident de l’histoire. Il s’agit de dire que nous devons l’éviter bien sûr, mais que nous pouvons l’éviter, à condition de réagir et de contrecarrer les glissements. Il me paraît donc utile, dans cette optique, de rappeler ce que le travail historique et politique a mis à jour sur la préparation de l’extrême droite à sa prise du pouvoir. En 1940, elle n’était pas arrivée par hasard ou par défaut.

Vichy et l’extrême droite au pouvoir, un simple rejeton de la « Cinquième colonne » ?

La « Cinquième colonne » est un mythe politique récurrent dans l’imaginaire complotiste français. L’expression désigne un traître embusqué à l’intérieur d’un pays ou d’une armée, prêt à se réveiller pour prendre à revers lors d’une attaque extérieure. Et pourtant cela n’a rien d’un bobard, si on veut bien lui donner la forme et la proportion qui convient. L’expression elle-même a été inventée par les franquistes, au moment de la guerre d’Espagne pour désigner ceux de leurs partisans qui demeuraient dans Madrid, tenue par les Républicains, aidaient en secret les quatre colonnes militaires de Franco assiégeant la capitale espagnole.

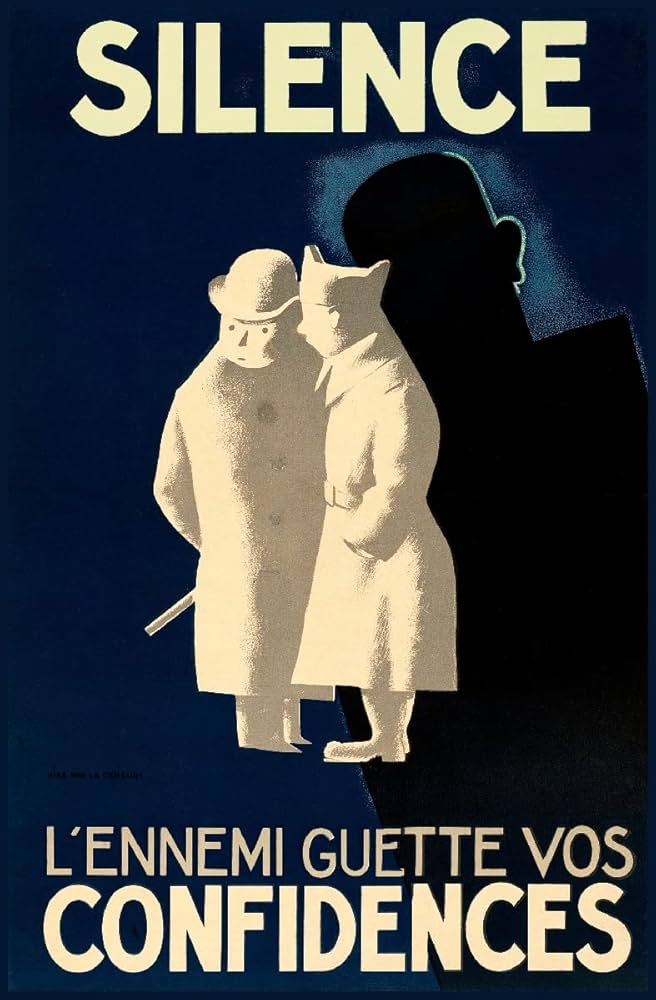

Pour beaucoup, la « Cinquième colonne », c’est d’abord cette célèbre affiche de Paul Colin où on lisait « Silence, l’ennemi guette vos confidences » : le gouvernement souhaitait alerter les Français que des agents ennemis étaient infiltrés dans la population et renseignaient les nazis en vue de la guerre prochaine.

La déstabilisation du moral des populations civiles est une stratégie éprouvée, on la voit à l’œuvre dans toutes les guerres modernes, aujourd’hui encore.

Ainsi dès l’offensive du 10 mai 1940, les opérations militaires allemandes ont été accompagnées de telles manœuvres de déstabilisation, ainsi de mystérieux coups de téléphone aux autorités locales (mairies, gendarmeries, préfectures, sous-préfectures…) censés venir de l’état-major demandant que la population civile évacue les villes et les villages frontières du nord. Et si ça n’allait pas assez vite, la Luftwaffe bombardaient un petit peu. Résultat : la panique. Une panique qui a précipité des milliers et des centaines de milliers de gens sur les routes. On cassait le moral de la population, mais surtout – c’était là l’essentiel – on gênait la progression des troupes françaises sur des routes totalement encombrées par ces colonnes de voitures, de charrettes surchargées de meubles, d’ustensiles, de cuisine. Enfin, tout ça circulait en sens inverse : le premier exode est donc le résultat concret de l’action de la « Cinquième colonne », où comment les propagateurs des fake news d’aujourd’hui sur les réseaux sociaux, que ce soit les « usines à trolls » russes ou la sphère conspirationniste trumpiste, n’ont rien inventé.

Il suffisait d’un tout petit nombre d’agents pour organiser cette horrible confusion. La croyance dans cette cinquième colonne était aussi importante que son existence même ; il fallait que les Français soient persuadés que les agents ennemis étaient partout et qu’il était donc urgent de fuir toujours plus loin, puisque la catastrophe est inévitable. Les exemples sont divers… On peut parler de l’inconnu qui affirme avoir vu un parachutage de soldats allemands ; aussitôt la garnison locale se met en chasse et perd un temps précieux à chercher ces fameux parachutistes imaginaires, alors que le vrai danger lui vient d’ailleurs. La psychose amplifie le phénomène : dans un village normand ou picard, soudain, un coup de feu éclate « ce sont forcément les Allemands ! » Immédiatement, c’est la panique : les habitants empilent leurs biens sur des brouettes chariots, des tombereaux. On fuit comme on peut, on se lance sur les routes et ce flot de fuyards retard tout simplement une unité qui montait au front… Il y a quand même eu un coup de feu, mais il avait été tiré par une brave femme qui avait tout simplement tué son chien malade.

Prenons un article paru dans Le Figaro 15 juillet 1940, quelques semaines donc après la débâcle, un officier raconte, je le cite : « Tel individu, sur la route de Cambrai à Bapaume, criait à l’approche des Allemands, ce qui était inexact, mais l’ébranlement de tous sous quelques bombes et le passage de formations massives d’avions donnait à sa parole tout crédit. Ces récits de panique vidaient à la lettre le village, mobilisait la population pour l’exode. Avec elle, l’employé des postes, dont le départ privait l’armée de l’usage des liaisons téléphoniques, ou l’employé de gare, dont la présence au poste d’aiguillage est nécessaire à la montée des renforts. Une virulente contagion faisait son œuvre, tout cédait et se décomposait. La fausse nouvelle de l’approche de l’ennemi faisait refluer les camions de ravitaillement d’une compagnie du train et sur les routes embouteillées par la cohue, des services sanitaires et même des batteries d’artillerie, privées de liaison avec les états-majors, cédait à l’énorme courant des civils. Il cédait sous la parole d’un inconnu. À la crainte d’être fait prisonnier avec leur matériel, ils se repliaient. »

Bien… Des agents ennemis, en petit nombre, infiltrés en France. C’était « de bonne guerre » me direz-vous, pas de quoi nourrir une thèse sur une immense trahison qui aurait conduit le pays à sa perte.

La réalité, c’est que si la France a été écrasée en mai-juin 1940, c’est en toute connaissance de cause… et bien entendu, cela n’a rien à voir avec les arguments classiques de l’extrême droite et de Vichy qui ajoutèrent à l’incompétence (probable) de l’état-major l’odieuse fable du gouvernement de Front Populaire ayant volontairement sous-estimé la militarisation allemande pour ne pas donner les moyens nécessaires à notre industrie de l’armement.

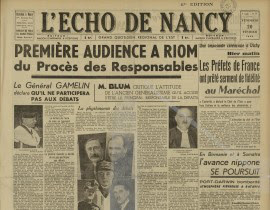

Léon Blum a réduit en miette ces élucubrations lors du procès que Vichy lui intenta à Riom : son gouvernement avait lancé un plan quinquennal de réarmement en découvrant en juin 1936 l’état de délabrement et d’impréparation de l’armée française après 15 ans d’application des méthodes et théories des adulateurs de Philippe Pétain.

Je ne ferai offense à personne en évoquant les autres arguments des réactionnaires et des fascistes sur la valeur travail ou l’immoralité du Front Populaire. Or s’il est un service français qui n’a pas failli avant 1940, c’est celui du renseignement.

Les services de renseignements français étaient informés de tous les préparatifs allemands en vue de la guerre et leurs manigances à l’intérieur même de nos frontières, c’est-à-dire de l’action pernicieuse des agents d’influence pro-nazis : le chef d’orchestre en était le diplomate Otto Abetz, qui représente le IIIème Reich à Paris de 1938 à 1939 et y mettra à profit ses relations soigneusement tissées dès le début des années 1930 avec les milieux pacifistes français de tous bords. Il est le créateur, l’inspirateur du comité France Allemagne, qui regroupait des gens comme Jules Romains, Jacques Benoist-Méchin, Pierre Drieu La Rochelle, Bertrand de Jouvenel ou même Sacha Guitry.

Ils n’étaient pas forcément pro-nazis, mais tous étaient germanophiles et ont tous contribué, parfois malgré eux d’ailleurs, la pénétration des idées des nazis. Rappelons que dans les milieux conservateurs, on se disait que faire les yeux doux à Hitler, c’était la meilleure façon de repousser Staline. Il y avait également des journaux ouvertement pro-hitlériens, comme Je suis partout, dont Ribbentrop disait « c’est ma trompette », sans compter ceux qui touchaient des enveloppes pour écrire des articles favorables à l’Allemagne nazie. Le contre-espionnage et les services de renseignements n’étaient pas inactifs : ils savaient qui travaillait pour Abetz, ils avaient mis à jour ses réseaux, ses agents. Le lieutenant-colonel Rivet (chef du Deuxième bureau[5]) et le capitaine Paillole (n°2 du contre-espionnage) réussirent en juin 1939 à accumuler suffisamment de preuves sur les menées d’Otto Abetz pour enfin le faire expulser de France. Mais c’était seulement une initiative du Deuxième bureau : ce fut le tollé Daladier, le président (radical) du conseil, mais aussi le général Maurice Gamelin, chef d’état-major de la défense nationale, et d’autres encore, tous protesté contre l’expulsion, menaçant de faire muter Rivet : comment pouvait-on oser expulser un diplomate allemand, notoirement francophile, marié à une française ? Ils ne se turent qu’à l’exposé accablant du dossier…

Aveuglement ou trahison ? Dans tous les cas, l’expulsion d’Otto Abetz[6] avait provoqué beaucoup d’émois en France et le gouvernement français d’alors aurait préféré que cette mesure d’expulsion rapportée ; pacifistes intégraux et partisans de l’Allemagne accusaient les fauteurs de guerre d’être à l’origine de cette expulsion. Pour en revenir à l’entreprise de propagande des Nazis en France, voici ce qu’écrit Henri Navarre[7] dans un livre dont il est l’un des co-auteurs Le service de renseignement[8] : « La cinquième colonne n’était pas, comme on l’a souvent cru, de nature militaire. Elle était politique, idéologique, intellectuelle, journalistique, mondaine. Elle avait ses représentants dans tous les milieux. Par l’anesthésie du moral de la nation et par l’affaiblissement de la volonté de défense qu’elle contribuait largement à provoquer, elle allait être l’une des causes de notre défaite. »

Autre preuve du travail des services de renseignement français et des informations dont disposaient le cœur du pouvoir plusieurs années avant la guerre sur les préparatifs nazis… il s’agit du cas de Hans-Thilo Schmidt, ancien combattant allemand de la première guerre mondiale, décoré de la Croix de Fer, victime des gaz dans les tranchées : le handicap physique qu’il en garda lui avait valu de rester assez longtemps au chômage ; il avait fini par trouver un emploi au service du chiffre au ministère allemand de la guerre, pas très glorieux mais surtout très mal payé.

Et malgré son adhésion au parti nazi, Schmidt végétait ; c’était un aigri qui comparait sa situation à celle de son frère Rudolf, qui faisait une carrière absolument prometteuse dans l’armée allemande, puisqu’après avoir enseigné à l’école de guerre, il deviendra même général et commandant de la première division blindée de la Wehrmacht. Ce déçu du NSDAP pour obtenir de l’argent prend fin 1931 contact avec les services français. Sa situation au bureau du chiffre en faisait pour le Deuxième bureau une recrue de choix. Il offre de communiquer aux services français le mode d’emploi des machines Enigma, ces pré-ordinateurs qui rendent indéchiffrables les transmissions militaires allemandes et sur lesquelles les services français, britanniques ou polonais se cassent les dents depuis longtemps. En collaboration avec les services polonais plus avancés sur le sujet, les services français cassent donc le code Enigma dès 1933, et les alliés pourront avec quelques adaptations accéder aux communications militaires allemandes durant toute la seconde guerre mondiale[9]. Schmidt ne se contente pas de fournir des renseignements sur Enigma. Grâce à son frère, qui ignore sa trahison, dès août 1932, il avertit ses contacts français du réarmement clandestin de l’Allemagne (formation de pilotes, construction d’avions, de sous-marins et de torpilles, recherches sur les armes chimiques…) ; en août 1933, il informe la France des intentions d’Hitler sur le corridor de Dantzig ; en janvier 1934, il signale l’ouverture de camps de concentration ; en janvier 1936, il avertit de l’intention d’Hitler de réoccuper la rive gauche du Rhin, ce qu’il fera 6 semaines plus tard (il précise également que Hitler joue là un coup de poker et qu’il se retirera immédiatement si la France résiste militairement) ; le 6 novembre 1937, il fait passer le compte rendu d’une réunion où Hitler a exposé son calendrier d’invasion de l’Europe (Autriche et Tchécoslovaquie en 1938, Pologne en 1939, France et Benelux en 1940), mais ces informations sont jugées peu fiables par les dirigeants civils et militaires français (Daladier, Pétain, Cot, Gamelin, Campinchi…). Pourtant, Schmidt annonce l’Anschluss 15 jours avant sa réalisation, l’invasion des Sudètes dès août 1938 (soit six semaines avant les accords de Munich), puis les plans de l’invasion de la Tchécoslovaquie. Le 10 mars 1940, il révèle que Hitler attaquera par les Ardennes en direction de Sedan lors de la bataille de France. Encore une fois, ces informations seront ignorées.

Plutôt que la trahison, on peut supposer que l’incompétence, qualité la mieux partagée au sein des dirigeants de l’état-major français des années 1930 (ce que rappellera à longueur d’essais et de mémoires le général De Gaulle), est en cause. On prête à Michel Rocard la citation « Toujours préférer l’hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante. Le complot exige un esprit rare. » Soit… On peut pourtant supposer que la « Cinquième colonne » sévissait au sommet. Schmidt alerte en juin 1939 les services français qu’Hitler a programmé pour la fin août 1939 l’invasion de la Pologne, avec laquelle nous étions liés par un traité d’assistance. La note est transmise au gouvernement mais de manière édulcorée : on n’y parle pas d’attaques, mais de tensions possibles. Au sein de la hiérarchie militaire, on comptait des officiers, issus du sérail de Philippe Pétain, qui dédaignaient depuis une dizaine d’années les alliances orientales de la France (positions défendues dans des essais publiés avec la Préface du « héros de Verdun »). Malgré le renouvellement de pure forme en 1934 sous sa tutelle des engagements envers la Pologne pour empêcher la signature d’un « pacte de non-agression »[10] entre notre allié et le IIIème Reich, le Maréchal et ses émules ont fait le choix d’une stratégie purement défensive privilégiant la ligne Maginot, convaincus que l’Allemagne n’osera pas directement attaquer la France. Il faut donc minimiser les alertes pour ne pas risquer ses forces et son sang à sauver la Tchécoslovaquie ou la Pologne.

Hans-Thilo Schmidt finira par être découvert par l’exploitation des documents que les services de renseignement allemands avaient tranquillement récupéré le 14 juin 1940 en entrant dans Paris : ils ont trouvé intact tous les fichiers des ministères, y compris ceux de la Sûreté Rue des Saussaies ; quant aux archives du haut commandement français, elle se trouvait dans un wagon plombé une gare de région parisienne à portée de main des Allemands qui ont découvert qu’ils étaient espionnés depuis des années ; le reste n’aura été qu’une enquête policière classique. Plusieurs années plus tard, le colonel Paillole témoigna : « Je ne cherche nullement à dégager notre maison de toute responsabilité dans le maigre bilan tiré en haut lieu de son travail et de ses avertissements. Mais est-il sûr que la vérité, parvenue toute nue au sommet eut modifié le comportement des hommes ? »[11]

Par tous les moyens – trahison comprise – parvenir au pouvoir

La défaite de 1940, résultat conjugué de l’incompétence de l’état-major, de la propagande et de l’espionnage nazis et de la « Cinquième colonne ». Sans doute… Mais elle a été également été accueillie, si ce n’est applaudie par un courant politique qui n’a pas ménagé ses efforts pour accéder au pouvoir et y pousser ses soutiens et ses complices. Avant de profiter de « l’effet d’aubaine » de l’effondrement militaire et politique de la IIIème République en juin 1940, l’extrême droite a patiemment placé ses pions et parfois tenté de forcer le destin. Et c’est armé d’un projet que ce courant a, avec le Maréchal Pétain, mis en place (avec la complicité d’opportunistes et de pleutres) le régime de Vichy, sorte de synthèse à la française de fascisme, de réaction, d’antisémitisme, de traditionalisme et de nationalisme étroit.

Ce que d’aucuns appelleraient complot, on pourrait tout simplement le nommer projet et stratégie politique dans les profondeurs glauques de la politique et de la haute finance avec un but, un seul : en finir avec la République et donc installer un régime autoritaire et anti-démocratique comme en Italie, comme en Allemagne ou en Espagne, dont la place dans l’affaire n’est pas mince. Pourtant le mot de « complot » n’est pas non plus une vue obsessionnel de l’esprit : au sujet des événements de 1940, dans l’acte d’accusation du Maréchal Pétain figurait explicitement ce mot de « complot », mais il faut bien reconnaître qu’en 1945, les magistrats de la Haute Cour de Justice n’ont forcément voulu en établir la matérialité.

Sans doute parce que Philippe Pétain n’a pas été directement l’instigateur du projet, mais découvrant l’ambition politique sur le tard, il a chevauché par opportunisme et progressivement adopté l’idéologie de tous ceux qui ont vu en lui un moyen d’arriver. Au passage, notons qu’on n’a jamais trop su ce que pensait réellement cet officier devenu général le 31 août 1914 et qui aurait dû prendre sa retard au début du mois d’août. Il lui a suffi pour passer pour « républicain » de ne pas s’afficher royaliste ou antidreyfusard, d’être un homme à femmes, de s’être marié sur le tard à une femme divorcée et de ne pas aller à la messe

Ajoutez à cela la légende qu’il a construite, après avoir « vaincu » à Verdun en 1916, faisant croire qu’il était un chef militaire magnanime (alors qu’il envoya au peloton d’exécution des dizaines de soldats français) et économe du sang de ses troupes, pour passer pour un Maréchal humaniste. Instigateur non, mais bénéficiaire ravi oui assurément.

Le 9 juin 1940, la Wehrmacht a franchi l’Aisne la veille, Paris et menacé d’encerclement, partout sur le front, c’est la débâcle et nos propres forces sont paralysées par l’exode (dont nous avons parlé plus haut). Quant au gouvernement, qui est encore présidé par Paul Reynaud, il ne pense qu’à une chose : quitter Paris et rejoindre ensuite l’Afrique du Nord pour continuer la lutte comme le plaide auprès du Président du conseil le tout nouveau Sous-secrétaire d’État chargé de la défense nationale et de la guerre, Charles De Gaulle (général de brigade à titre temporaire pour accompagner son accession à ce poste ministériel le 6 juin), nommé pour circonscrire la pusillanimité d’Édouard Daladier, ministre radical de la défense nationale.

Ce 9 juin, un homme clé de la politique française disparaît, pendant six jours on ne sait pas où il est : il s’agit de Pierre Laval, ancien président du conseil, sénateur influent.

Laval a pris la direction de l’Italie. Or c’est le 10 juin que Mussolini déclare la guerre à la France. C’est donc en réalité chez l’ennemi, puisqu’il ne fait plus de doute qu’il est prévu que le Duce « vole au secours de la victoire » nazie que se rend Pierre Laval, un ennemi qu’il fréquente d’ailleurs de très longue date, puisqu’il a toujours été un des plus farouches partisans d’un rapprochement avec l’Italie fasciste.

Il doit rencontrer secrètement Mussolini près du col du Brenner où les rejoint Adolf Hitler et les trois hommes « signent » la mort de la République française. En effet, trois jours plus tard qu’en plein conseil des ministres, Philippe Pétain, vice-président du conseil, va assassiner le gouvernement en s’en désolidarisant. C’est ce qu’on appellera plus tard un « coup d’état en douceur », coup d’état qui a été mis au point en Italie entre Mussolini, Hitler et Laval. Cette rencontre a été clairement évoquée lors du procès de Laval devant la Haute Cour. D’après Fred Kupferman, biographe de Pierre Laval[12], un diplomate portugais a affirmé avoir vu le sénateur sur le quai d’une gare de Milan le 10 juin 1940 et peu après, dans la même gare, il y aurait croisé le Comte Ciano, gendre du dictateur italien, qui lui a confié que Laval venait de rencontrer secrètement Hitler et son beau-père.

Coïncidence troublante, au soir de ce même 9 juin, Pétain disparaît momentanément de la circulation ; il est le premier membre du gouvernement à quitter la capitale. Il ne reparaît que 4 jours plus tard le 13 juin lors de la réunion du conseil des ministres au Château de Cangé (Indre-et-Loire), pour y lire un texte qui réclame l’armistice et ébauche très explicitement le futur programme de la Révolution Nationale, un texte qu’il n’a manifestement pas écrit lui-même : tout le monde le savait à l’époque, Pétain n’écrivait pas, on écrivait pour lui. Mais il faut décrire la mise en scène, finalement très téléphonée. Le conseil des ministres s’ouvre dans une atmosphère de panique : Reynaud vient à nouveau de supplier Roosevelt d’entrer immédiatement dans la guerre et les Américains, à nouveau, se dérobent ; soudain, le généralissime Weygand avoir reçu de Paris un message, selon lequel Maurice Thorez va s’installer à l’Élysée. C’est absurde mais chacun est frappé de stupeur ! Georges Mandel, le ministre de l’intérieur, prend immédiatement les choses en main, il donne quelques coups de fil à Paris et dément avec vigueur les informations de Weygand. Mais chacun sent bien au conseil qu’il y a de la manipulation dans l’air ; on craint même un putsch militaire en préparation. C’est alors que le Maréchal Pétain prend la parole, il a un papier à la main ; comme la salle est mal éclairée, il va jusqu’à une fenêtre et lit son texte. Résumons : il n’y a plus qu’une extrémité, c’est l’armistice, et après avoir développé les grandes lignes d’un « programme de renaissance française », il se désolidarise à l’avance de tous les membres du gouvernement qui envisageraient de quitter la métropole pour poursuivre le combat.

Le « mythe de 14-18 » qui assène cela, c’est le dernier coup de hache sur un arbre à moitié déraciné. Pétain a attendu son heure et le fruit est mûr pour qu’on lui offre le pouvoir. Depuis 15 ans, tout le monde le veut avec soi, à gauche parfois, à droite et à l’extrême droite surtout… c’est une vedette, c’est une garantie de popularité. Mais le vieux, lui, se tait, il est matois, prudent, il se fait désirer. Il a deviné qu’un jour ou l’autre on va faire appel à lui. Et c’est bien connu depuis, ce jour-là il fera « don à la France de [sa] personne ». Et pour cela, Pétain laisse faire ses amis sans se mouiller en lui-même.

Pétain était-il manipulé ou manipulable ? Je ne le crois pas… même la thèse du vieillard sénile et sourd lors de son procès en 1945 ne tient pas : Pétain prétend ne pas entendre, fait mine d’être absent à lui-même lors des audiences, mais soudain le vieux chat surgit et s’exprime pour soutenir ou compléter les propos d’un témoin qu’il a cette fois-ci parfaitement entendu. C’est un acteur.

Écoutons le témoignage du général Maurice Gamelin, le grand vaincu de 1940. En 1947, il est entendu par la commission de l’Assemblée nationale chargée d’enquêter sur les événements : « J’ai entendu le Maréchal Foch dire ironiquement : “Envoyez Pétain ! S’il n’y a rien à faire, c’est son affaire !” Il l’a dit en une autre occasion, sous une autre forme : “Quand il n’y a rien à faire, c’est l’affaire de Pétain !” »

Il ajoute que Joffre et Foch pensaient que « Pétain était un négatif, un esprit foncièrement défensif et qui, en toutes choses, était contraire à l’action, c’était sa forme d’esprit. »

Il faut évidemment tenir compte du ressentiment que devait éprouver le général Gamelin à l’égard de celui qui lui a collé la défaite sur le dos, qui l’a placé en forteresse et l’a fait comparaître au procès de Riom avec Léon Blum et Édouard Daladier… mais ça donne quand même un éclairage intéressant sur un personnage qui semble avoir très facilement accepté les doctrines de ses « conseillers politiques ».

Qui sont-ils ? D’abord un homme : Henry Lémery[13]. Avocat, sénateur et éphémère ministre de la justice grâce à Pétain, pendant deux semaines dans le cabinet Doumergue à l’automne 1934, au moment de l’affaire Stavisky, quand l’extrême droite claironnait vouloir nettoyer les « écuries d’Augias ». Car Lémery appartient à cette famille politique et est violemment anti-communiste… et c’est lui qui au début des années 1930 fera l’éducation politique de Pétain, qui sera un élève doué, sachant se taire quand il le faut et ne parler que lorsqu’il sait qu’il sera écouté. Et puis il y a Raphaël Alibert, futur Garde des Sceaux de Vichy et un des principaux rédacteurs du statut des juifs. C’est un monarchiste convaincu qui lui aussi conseille le Maréchal Pétain. Les deux mentors de Pétain sont de farouches ennemis de la République dans une ambiance glauque puisque les cloisons ne sont pas étanches, le cordon sanitaire n’existe pas : on trouve d’autres de leurs soutiens dans les Chambres, dans la haute administration ; et si, entre deux-guerres, Lémery n’a fait qu’un petit tour dans un gouvernement, c’était pourtant dans un cabinet d’union nationale (orienté à droite, certes) conduit par l’ancien président de la République Gaston Doumergue[14]. Enfin, notons qu’en 1935, l’ancien militant socialiste antimilitariste, devenu sympathisant fasciste, Gustave Hervé lance une grande campagne « C’est Pétain qu’il nous faut ! » avec son journal La Victoire, financé par de grands industriels ; l’objectif est explicite : abattre régime parlementaire et fonder une république autoritaire dont le maréchal Pétain assumerait la présidence. Au regard de l’ampleur de la campagne, il est impensable qu’il n’ait pas donné son accord.

L’extrême droite fréquente donc tranquillement les hautes sphères du pouvoir et entretient également ses liens avec des projets séditieux, là aussi au cœur de l’appareil militaire et d’État. Car dans les années 1930, existe une organisation redoutable, souterraine, qui va de peu d’ailleurs rater la prise du pouvoir ; c’est la Cagoule[15]. Cette organisation bénéficiait de l’appui financier de très grands industriels. Elle avait constitué des caches d’armes un peu partout en France et il s’en est vraiment fallu de très peu qu’elle ne fasse tomber le pouvoir à l’automne 1937. Tout cela est à peu près connu aujourd’hui, sauf que l’on a sous-estimé longtemps la puissance de nuisance de la Cagoule, à dessein d’ailleurs parce que trop de personnes importantes étaient compromises avec elle : au sein même d’une des plus hautes instances du pays, le conseil supérieur de le guerre, on comptait une majorité de « cagoulards ». Philippe Pétain en tant que commandant en chef des forces armées, il est vice-président de ce conseil supérieur jusqu’en 1931[16]. Il en restera membre de 1931 à 1934, date à laquelle il devient ministre de la guerre, renforçant au-delà de ce ministère son emprise sur l’institution.

Il y a ainsi toute raison de croire que Philippe Pétain lui-même était membre de l’organisation ; tout le monde autour de lui était cagoulard : Lémery et Alibert en étaient, évidemment. De même, Georges Loustaunau-Lacau[17], officier d’état-major, succède en 1934 à Charles de Gaulle comme écrivain d’état-major auprès de Pétain, qui entre à son cabinet lorsque ce dernier est ministre de la guerre du 9 février au 8 novembre 1934 ; il restera auprès de lui au conseil supérieur de la guerre où il fera, dès la fin 1936, la liaison entre la Cagoule et les réseaux Corvignolles, sorte de service de renseignement anticommuniste officieux au sein de l’armée, mais aussi avec le Parti Populaire Français de Jacques Doriot, le Parti Social Français du Lieutenant-Colonel de la Rocque et l’Action Française de Charles Maurras. Sur ordre du ministre de la défense nationale, Édouard Daladier, il est placé en position de non-activité le 15 février 1938 par sa hiérarchie. En 1948, dans ses mémoires, il indiquera avoir rencontré le Général Duseigneur (n°2 de la « Cagoule ») à la demande de Pétain « que l’agitation subversive ne laisse pas indifférent ». Enfin, l’officier d’ordonnance du Maréchal, le capitaine Léon Bonhomme était également membre de la Cagoule. Cela commence à faire beaucoup ! Personne ne peut considérer qu’en 1936-1937 le Maréchal Pétain était gâteux, il ne pouvait pas ne pas savoir et il est plus logique de penser qu’il a procédé comme à son habitude : envoyer les autres au charbon, rester à l’abri et ne pas être mis en cause lorsque Marx Dormoy, ministre de l’intérieur SFIO, annonce le 23 novembre 1937 la découverte de la conspiration et qu’Eugène Deloncle[18] et le général Duseigneur, dirigeant de « la Cagoule » sont arrêtés.

Cependant le projet des « Cagoulards » était limpide pour abattre la République et instaurer un régime nationaliste autoritaire, quoi de plus pratique que de mettre au pouvoir le seul homme capable de l’incarner : Philippe Pétain… on les retrouvera tous à Vichy à partir de juillet 1940. Dès le lendemain des élections législatives de 1936, Pierre Laval joue de ses contacts en Italie, en Allemagne et en Espagne pour favoriser cet objectif : pour faire aboutir un complot, il faut non seulement des appuis politiques, des armes, mais surtout de l’argent, beaucoup d’argent et c’est l’Italie fasciste qui sera, avec les grands industriels français, le principal pourvoyeur de fonds de « La Cagoule ». Que le Maréchal Pétain se soit méfié de cet aventurier de la politique qu’était Laval, c’est une chose, mais voulant arriver un jour ou l’autre au pouvoir il a fait les « concessions » nécessaires et, là-aussi, c’est Loustaunau-Lacau qui faisait le lien entre les deux hommes. Dans ses mémoires, le général Gamelin explique que Daladier lui avait demandé d’enquêter sur la présence des « cagoulards » dans le haut commandement de l’armée « mais il devait être entendu qu[’il ne pourrait] pas [s]’occuper de nos deux maréchaux de France, Pétain et Franchet d’Espèrey. Or, tout faisait supposer que leur responsabilité était la plus engagée. » En 1990, dans son ouvrage Les secrets de l’armistice, Philippe Simoneau évoque les mémoires (publiée en 1986) d’un certain Angelo Tasca, un fasciste italien qui s’est trouvé à Vichy, dans les services d’information : « l’une des révélations contenues dans les carnets de Tasca est que Lémery, en 1936, a lancé son journal, l’Indépendant, avec des fonds de La Cagoule pour soutenir à fond et sans réserve l’organisation secrète. […] Comment imaginer que Pétain n’en fut pas averti ? » C’est dans ce même journal que Lémery et Alibert lanceront en 1938 une nouvelle campagne « La France a besoin d’un chef. C’est Pétain qu’il nous faut ! »

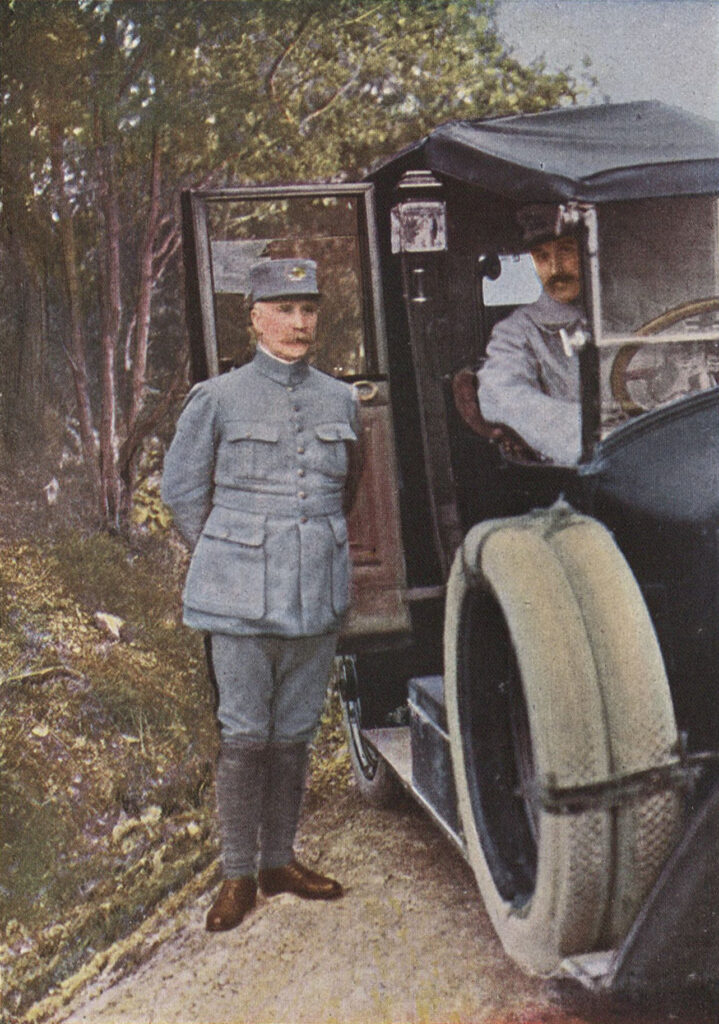

C’est le 27 février 1939 que la République française reconnaît finalement le gouvernement du Général Franco en Espagne. Le 2 mars 1939, Pétain est nommé ambassadeur de France en Espagne. Hostile aux franquistes, la gauche française proteste au nom de la réputation « républicaine » du Maréchal.

Officiellement, la nomination de Pétain — qui jouit d’un grand prestige en Espagne — vise à améliorer l’image de la République française en atténuant le souvenir du soutien limité aux républicains espagnols pendant la guerre civile : Franco et Pétain se sont rencontrés en 1925 pendant la guerre du Rif, le Français a noué dès cette époque d’excellentes relations avec différents officiers espagnols qui s’engageront dans la révolte de 1936 contre la République espagnole, et en privé le Maréchal français ne fait aucun mystère de ses sentiments favorables aux instigateurs de la rébellion ; les franquistes voient en Pétain un ami bienveillant. En réalité, le président du Conseil Édouard Daladier, qui n’a pourtant pas agi contre lui quand il en avait les moyens, y envoie le Maréchal Pétain parce qu’il le trouve trop encombrant à Paris ou plus certainement parce qu’il le soupçonne d’être de connivence avec les ennemis de la République.

En mai 1940, il est toujours ambassadeur en Espagne et alors que cela ne lui a pas été demandé, il rentre à Paris. Il est évidemment reçu par le président du conseil Paul Reynaud, mais surtout il y rencontre chez lui Anatole de Monzie[19], alors ministre mais qui entretient des liens avec des puissances étrangères – l’URSS au début des années 1930, l’Italie fasciste désormais – également ami intime d’Otto Abetz et de Darquier de Pellepoix. Le 10 mai 1940, l’Allemagne déclenche l’offensive ; le 18, Reynaud appelle Pétain au gouvernement comme Ministre d’État.

La veille, Gamelin a été limogé et on le remplace par un autre vieillard Maxime Weygand, un général qui n’a qu’une envie, tout comme Pétain, c’est qu’on arrête de se battre : les deux hommes au cœur du dispositif n’ont qu’un seul but, en finir avec cette guerre désastreuse dont la responsabilité, selon eux, incombe totalement à la République. En finir parce qu’ils sont sûrs que dès que l’armistice ou la paix seront signés, le pouvoir tombera entre leurs mains comme une pomme bien trop mûre. Ils ont ouvertement parié sur la débâcle.

Fin mai, Laval déclare au sénat « c’est Pétain qu’il nous faut », le même jour Pétain dépose une note sur le bureau de Reynaud dans laquelle il prend la défense de l’armée et accuse le pays d’avoir péché par paresse et manque d’effort : c’est déjà Vichy, avant même qu’il ne préconise ouvertement l’armistice. Mis au courant, Churchill est effaré et n’y voit que du défaitisme. Vient enfin ce coup d’état en douceur du 13 juin, dont on a déjà parlé, et 3 jours plus tard, l’ultime coup de théâtre à Bordeaux, au cours d’un conseil des ministres particulièrement tendu, Reynaud annonce sa démission et Pétain, nommé séance tenante à sa place par le président Lebrun, comme un prestidigitateur, sort un papier de sa poche – c’est la liste de ses ministres – alors qu’il ignorait, en principe, qu’il serait nommé par le président Lebrun. Tout était prévu. Moins d’un mois plus tard, la République était assassinée par le vote des pleins pouvoirs, sous les menaces de Laval aux parlementaires.

Comment ne pas s’interroger durant la débandade militaire, sur toutes ces villes qui ont été mystérieusement déclarées ouvertes, comme pour mieux faciliter le passage de l’ennemi, ou encore du choix de l’Espagne franquiste comme intermédiaire avec le IIIème Reich alors qu’elle penchait ouvertement du côté des puissances de l’Axe ? Comment ne pas s’interroger sur ces chefs militaires qui plaident pour la défaite, mais demandent le repli, feignent de défendre l’armée mais lui interdisent de contre-attaquer, la faisant passer pour incapable et dépassée ? On a vu pourtant à deux reprises au moins les armes françaises contrecarrer l’offensive allemande, décidément résistible : lors contre-attaque de Montcornet, au nord-est de Laon, entre les 15 et 18 mai conduite par la 4e Division Cuirassée du Colonel De Gaulle, ou quand il fallut du 26 mai au 4 juin 1940 mener une résistance héroïque et désespérée, en particulier la 12e division d’infanterie motorisée à partir du fort des Dunes, destinée à gagner un laps de temps nécessaire à l’embarquement de l’essentiel des troupes britanniques et de plusieurs unités françaises et belges vers l’Angleterre depuis Dunkerque. En juin 1940, la France a capitulé parce que ceux qui travaillaient à abattre la République voulaient qu’elle capitule.

Que retenir ?

L’accession de l’extrême droite au pouvoir n’est pas seulement une affaire de défaite militaire en 1940. Pendant près d’une décennie, des acteurs au cœur des institutions ont travaillé à la chute de la République. L’Allemagne nazie a trouvé en juin et juillet 1940 un dispositif complet politique, administratif et militaire qui lui éviterait le coût d’une occupation militaire de l’ensemble du territoire français et lui fournirait des assistants obéissants et « efficaces » au nord de la Loire et sur la façade atlantique.

Quels sont, au-delà du diagnostic posé par Marc Bloch lors de l’écriture de L’étrange défaite à l’été 1940, les ingrédients qui ont favorisé cette prise du pouvoir ?

- Un extrême droite politique structurée, relayée par diverses organisations, reliées entre elles, mobilisant d’importants pans de l’opinion publique, qui ne néglige ni l’action électorale et parlementaire, ni la tentation du coup de force…

- Une pénétration jusqu’au plus haut niveau de la hiérarchie militaire par des éléments anti-républicains, ce qui implique que ni la normalisation qui suivit l’Affaire Dreyfus, ni l’épreuve de la Grande Guerre n’y avaient fait totalement reculer le péril.

- Un écosystème médiatique puissant qui travaillait à mettre en cause idéologiquement le régime, subventionné par les puissances d’argent, utilisant la désinformation et ouvert largement à la propagande de puissances étrangères hostiles, qui trouvaient également des relais complaisants dans le microcosme intellectuel et politique.

- La médiocrité d’une partie du personnel politique, une absence totale du sens des priorités politiques chez certains représentants du mouvement ouvrier et l’aveuglement (à des degrés et sur des divers) face aux dangers intérieurs de certains de ses éléments les plus capables…

- Une indifférence relative ou une estimation erronée des questions de défense nationale, des alliances militaires et des intérêts géopolitiques de la nation, maquillées de fausses certitudes et d’une confiance naïve en des concepts stratégiques dépassés…

90 ans plus tard, il serait anachronique de vouloir calquer les perspectives des années 1930 sur notre pays.

Mais on peut considérer que notre corps social est plus « archipellisé » encore qu’il ne l’était alors. Une force politique d’extrême droite dispose du groupe parlementaire le plus nombreux de l’Assemblée nationale. Si les menaces terroristes de l’ultra-droite ne sont pas comparables, elles sont moins négligeables qu’il n’y paraît.

Pour le reste, la médiocrité et l’aveuglement d’une partie des dirigeants politiques ne fait pas débat, ni le poids d’un certain patronat réactionnaire dans les médias, ni la désinformation au service des intérêts d’une puissance étrangère nationaliste et réactionnaire, ni la pénétration de l’extrême droite dans une partie de la police et de l’armée…

J’ai pour ma part un doute poignant sur la réalité de la prise de conscience qu’ont nombre de nos responsables politiques sur les questions de défense nationale. Et j’aimerais voir les organisations politiques héritières du « mouvement ouvrier » retrouver collectivement le sens des priorités.

Frédéric Faravel

[1] Face à l’histoire, une série de podcasts de Philippe Collin sur France Inter « La Cavale du général Leclerc » : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/serie-la-cavale-du-general-leclerc

[2] L’étrange défaite, Marc Bloch, éditions Gallimard : https://www.fnac.com/a1074917/Marc-Bloch-L-etrange-defaite

[3] Une étrange victoire. L’extrême droite contre la politique, Michaël Foessel & Étienne Ollion, éditions Seuil, 2024 : https://www.fnac.com/a20706742/Michael-Fssel-Ripostes

[4] Je m’abstiens volontairement d’utiliser le terme « dédiabolisation », car incidemment cela signifie que l’extrême droite aurait été « diabolisée » donc finalement dénoncée à tort.

[5] Le 2e bureau de l’état-major est le service chargé de l’analyse du renseignement. L’expression désigne communément le service de renseignements de l’armée française entre 1871 et 1940.

[6] Otto Abetz reviendra triomphalement en 1940 comme ambassadeur du IIIème Reich et sera le premier artisan de la politique de collaboration franco-allemande.

[7] Henri Eugène Navarre. Élève de Saint-Cyr, il est envoyé au front en 1917. Après diverses affectations dans la partie occupée de l’Allemagne et pour des opérations de pacification dans les colonies et mandats français, il entre à l’école supérieure de guerre, en ressort capitaine. Il entre en 1936 au Service de Renseignements de l’État-Major de l’Armée dont il dirige la section « allemande » de 1938 à 1940. En 1939, avant l’entrée en guerre, il élabore un éphémère projet d’élimination d’Adolf Hitler auquel on ne donnera pas suite. Après l’Armistice de 1940, il poursuit ses activités dans l’Armée d’armistice et est nommé chef du 2e bureau du général Weygand à Alger chargé à la fois du renseignement et du contre-espionnage. Rappelé en 1942 pour ses actions anti-allemandes, il entre alors dans la clandestinité et devient chef du Service de Renseignement de l’Organisation de Résistance de l’Armée (ORA). Il participe ensuite à la libération de la France et à la campagne d’Allemagne à la tête d’un régiment blindé. Il est promu général de brigade en 1945. Il devient en mai 1953 commandant en chef des forces françaises en Indochine pour trouver une « sortie honorable » à la guerre. Rendu responsable du désastre de Dien Bien Phu, il est remplacé le 3 juin 1954. En 1956, Navarre fait valoir ses droits à la retraite. La même année, il publie son livre Agonie de l’Indochine dans lequel il justifie son action en Indochine et rend la classe politique responsable de la défaite.

[8] Le Service de Renseignements (1871-1944), édition Plon, 1978 (coécrit avec un groupe d’anciens membres du SR)

[9] Les services et le gouvernement britanniques étaient informés du raid de la Luftwaffe des 14 et 15 novembre 1940 par le décryptage des messages d’Enigma. Pour ne pas donner d’indices de cet avantage à l’ennemi, Churchill et son cabinet de guerre choisirent de ne pas évacuer Coventry. Le raid causa par 568 morts et 723 blessés, civils.

[10] Philippe Pétain est ministre de la guerre du 9 février au 8 novembre 1934 dans le deuxième cabinet Doumergue qui succède au cabinet Daladier, démissionnaire après les émeutes nationalistes du 6 février 1934 lors desquelles les ligues d’extrême droite ont tenté de prendre d’assaut le Palais Bourbon.

[11] Cité dans Les secrets de l’espionnage français, Pascal Krop, novembre 1993, édition JC Lattès

[12] Pierre Laval, Fred Kupferman, 1976, édition Masson

[13] Henry Lémery, issu d’une riche famille béké de Martinique, il est élu député de l’île de 1914 à 1919. Sous-secrétaire d’État aux transports maritimes et à la marine marchande de fin 1917 à fin 1918, il est sénateur de l’île de 1920 à 1940. Éphémère Garde des Sceaux à la fin du 2e cabinet Doumergue. Il sera ministre des colonies de l’État français en 1940, rapidement écarté pour des inimitiés personnelles. Arrêté et emprisonné à Fresnes pour son soutien à Vichy, mais libéré peu de temps après, il est acquitté par la Haute Cour en 1947 pour « faits de résistance ». Il adhère à l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain. Il meurt à 97 ans à son domicile parisien en 1972.

[14] D’origine protestante et Franc-Maçon, Gaston Doumergue est membre du parti radical, Avocat, juge de Paix un peu plus d’un an en Algérie, il est élu député de Nîmes en 1893 ; il sera plusieurs fois ministre de 1902 à 1910, président du conseil pendant 6 mois de décembre 1913 à juin 1914, ministre des colonies pendant la Grande Guerre. Élu président du Sénat en 1923, il succédera pour 7 ans en 1924 à l’éphémère Alexandre Millerand à la Présidence de la République. Il est rappelé à la présidence du conseil après les émeutes du 6 février 1934, son gouvernement d’union nationale sera un échec et il démissionnera le 8 novembre 1934. Le Président du conseil René Viviani (celui de l’entrée en guerre en 1914) disait de lui : « Dans une démocratie bien organisée, Doumergue serait juge de paix en province. » Il meurt en 1937.

[15] La Cagoule, Philippe Bourdrel, 1992, éditions Albin-Michel

[16] Le président du conseil supérieur de la guerre est le ministre de la guerre, puis de la défense nationale.

[17] Georges Loustaunau-Lacau, fils d’officier béarnais, élève de Saint-Cyr, il est remarqué au combat lors de la première guerre mondiale et promu Capitaine dès 1916. Condisciple de Charles de Gaulle à l’École de Guerre, il sort major de sa promotion. Il est promu commandant en 1931. Dès les années 1930, il est un activiste d’extrême droite diffusant des idées antisémites. Figure des vichysto-résistants, il s’engage progressivement dans la Résistance, fondant avec d’autres officiers anti-allemands le réseau Alliance à la fin 1940. Arrêté par la police française, remis à la Gestapo, en mars 1943, il est déporté au camp de concentration de Mauthausen. Il rentre en France le 9 mai 1945, ne pesant plus que 38 kg. Après 1945, il sera cité à comparaître au procès du Maréchal Pétain qu’il cherchera à dédouaner de tout complot contre la République, afin de se défendre lui-même. En octobre 1946, il est inculpé pour complot contre la sécurité intérieure de l’État dans le cadre du procès de la Cagoule, organisation à laquelle il affirme n’avoir jamais appartenu. La destruction des archives des réseaux Corvignolles et de la Cagoule et son passé de résistant et de déporté expliquent sans doute qu’il bénéficie d’un non-lieu en février 1948. Le 28 juin 1947, il est à nouveau arrêté et inculpé dans l’affaire du complot de droite nationaliste dit du « Plan Bleu » ; innocenté, il sera libéré après 6 mois de prison. Après la Libération, il continuera à fréquenter les réseaux pétainistes, il s’affilie un temps au parti officiel de la droite le Parti Républicain de la Liberté, avant de mener lors des élections législatives de 1951 dans les Pyrénées-Atlantiques une liste de droite où figure en deuxième position l’épouse de Jean Ybarnégaray, ancien député d’extrême droite et ancien ministre de Pétain (auquel il est lié par un accord devant permettre à ce dernier de récupérer son siège à la fin de sa peine d’inéligibilité) apparentée avec la liste du MRP. Promu au grade de commandeur de la Légion d’honneur en 1952, il sera un adversaire déterminé des communistes à l’Assemblée nationale. Sa nomination comme général du cadre de réserve est publiée le jour même de sa mort le 11 février 1955.

[18] Eugène Deloncle, issu d’une famille de militaires et d’hommes politiques, polytechnicien, il est officier d’artillerie pendant la première guerre mondiale. Adhérent de l’Action Française après la Grande Guerre, il la quitte et crée avec d’autres, l’Organisation secrète d’action révolutionnaire nationale (OSARN) en 1935, surnommée « La Cagoule ». Après l’armistice de juin 1940, Deloncle rejoint l’amiral François Darlan et reprend contact avec d’anciens cagoulards. Fin 1940, il crée le Mouvement social révolutionnaire pour la Révolution nationale (MSR), soutenant le maréchal Pétain, qui se rapprochera du Rassemblement National Populaire de Marcel Déat. Exclu du MSR en mai 1942, il reprend contact avec Darlan et tentera de faire le lien entre ce dernier et l’amiral Wilhelm Canaris, responsable du contre-espionnage militaire allemand. Il est arrêté puis relâché à la fin de l’été 1943 par les services de sécurité de la SS qui finiront par l’assassiner en janvier 1944 dans une ambiance de règlements de compte internes entre services nazis.

[19] Anatole de Monzie, maire de Cahors, député puis sénateur du Lot, membre des groupes parlementaires de centre-gauche (républicains socialistes) proches de la droite du parti radical, il rejoint les petites formations issues de la scission des « néos » de la SFIO dans les années 1930. Il est ministre des travaux publics dans le gouvernement Daladier (1938-1940). Il votera les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940. Nommé en 1940 par l’État français président du Conservatoire national des Arts et Métiers, il occupera ce poste jusqu’en 1944. Il s’engage en 1941 dans la Revue de la pensée socialiste, Le Rouge et le Bleu de Charles Spinasse qui défend les idées de Marcel Déat pour une collaboration en vue d’un « fédéralisme européen » dominé par l’Allemagne nazie. Débarqué de la mairie de Cahors en août 1942, il s’éloigne de Vichy mais participera avec Laval à toutes les tentatives de négociation avec les Alliés pour empêcher le Comité français de Libération nationale puis le GRPF de prendre le pouvoir en organisant une transition avec le régime de Vichy et en instrumentalisant les anciens parlementaires. Poursuivi pour collaboration, il meurt chez lui à Paris en 1947.