Un entretien passionnant et alarmant qu’il nous est apparu nécessaire de relayer. Alors que les concours sont une fois encore déficitaires, Johanna Barasz, autrice d’une enquête sur l’attractivité du métier d’enseignant pour le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, décrypte dans Le Monde les ressorts d’une crise du recrutement, mais aussi de la fidélisation des enseignants.

Le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan a publié, le 18 juin, une étude intitulée « Enseigner : une vocation à reconstruire, un équilibre à restaurer ». L’autrice de l’analyse, Johanna Barasz, expose les principaux enseignements de cette enquête quantitative et qualitative sur les singularités et les ressorts d’une crise du recrutement plus inquiétante que toutes celles que l’éducation nationale a connues.

L’éducation nationale a déjà connu des difficultés de recrutement par le passé. Qu’est-ce qui distingue la crise actuelle des précédentes ?

L’éducation nationale a en effet déjà été confrontée à des épisodes de crise, qui étaient principalement dus à deux phénomènes. D’une part, la croissance de la démographie scolaire et, d’autre part, l’élévation continue du niveau de recrutement des enseignants, qui a régulièrement provoqué des problèmes assez massifs de recrutement.

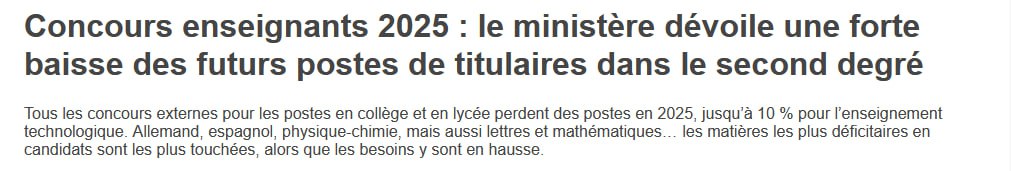

La crise actuelle est différente. La baisse des candidatures s’inscrit dans un temps long, elle est généralisée – avec d’importantes nuances, certes – à tous les concours, et elle est déconnectée des deux facteurs que je viens d’évoquer. Elle est également déconnectée de la situation économique, et ne s’explique pas non plus par les évolutions du nombre de postes offerts au concours, auquel les effectifs de candidats se sont longtemps ajustés.

On peut désormais sans conteste parler d’une crise structurelle, et on n’entrevoit pas de perspective de résolution mécanique puisque le vieillissement de la population enseignante va entraîner des départs à la retraite massifs dans les prochaines années, alors même que les viviers universitaires se tarissent dans plusieurs filières menant à l’enseignement.

L’éducation nationale connaît également une hausse des démissions. A quel point ce phénomène est-il inquiétant ?

La « fidélisation » des enseignants est un problème relativement nouveau pour l’éducation nationale. Rapportées aux effectifs totaux d’enseignants, les démissions sont marginales, mais rapportées au nombre d’enseignants qui quittent chaque année l’éducation nationale, elles dessinent un phénomène beaucoup plus préoccupant : elles représentent 15% des départs annuels, contre à peine 2% il y a dix ans. Et elles ne sont plus l’apanage, comme cela a longtemps été le cas, des stagiaires : l’augmentation des démissions est désormais portée par des enseignants de plus de cinq ans d’ancienneté, qui constituent 60% des démissionnaires.

Vous parlez d’un effet « boule de neige » de la perte d’attractivité…

En dégradant les conditions de travail de ceux qui restent, la pénurie engendre la pénurie. Par exemple, les difficultés de recrutement rigidifient le mouvement des enseignants et se traduisent par des difficultés de plus en plus importantes à obtenir une mutation.

C’est une dégradation manifeste de la qualité de leur emploi, vécue par les professeurs mais également perçue par les étudiants que nous avons interrogés, qui craignent d’être maintenus dans les territoires en tension. Cela affecte directement l’image du métier et donc la capacité à recruter.

Quels sont les ressorts de cette perte d’attractivité, alors même que les enseignants affirment massivement qu’ils aiment leur métier ?

Les enseignants adorent leur métier, 92% d’entre eux disent ne pas regretter leur choix. Mais ce qu’ils veulent avant tout, c’est avoir les moyens de bien le faire. Or, ils ont de moins en moins l’impression de pouvoir remplir leur mission auprès des élèves en raison de la dégradation perçue des conditions de travail et d’un manque de moyens.

Notre enquête montre également à quel point les relations dégradées avec leur hiérarchie administrative, le manque de reconnaissance ou encore la succession des réformes, qui ressort très nettement dans notre enquête comme un motif de découragement, alimentent leur malaise. Tout cela nourrit un profond sentiment de perte de sens qui pèse lourdement sur la profession.

Bien que les enseignants aient une meilleure image qu’ils ne le pensent, ce sentiment de détérioration des conditions d’exercice est bien perçu à l’extérieur. On voit le métier comme « sacrificiel », qu’on estime, mais qu’on ne veut pas forcément exercer.

L’enjeu des rémunérations est aussi souvent évoqué par les enseignants. Les hausses de salaire décidées depuis 2022 n’ont-elles eu aucun effet ?

Le taux d’insatisfaction salariale reste singulièrement élevé. La rémunération s’apprécie au regard de l’engagement demandé, du niveau de qualification et de la comparaison avec d’autres métiers que l’on aurait pu exercer.

Or, quand les enseignants se comparent à leurs homologues d’autres pays ou aux autres fonctionnaires de catégorie A, ce qu’ils sont eux-mêmes, ils sont perdants, et même de plus en plus perdants. Le métier n’a jamais été bien payé, mais ce sacrifice salarial a longtemps été compensé par une série d’avantages. Cet équilibre-là paraît rompu.

Les mesures de revalorisation sont connues par les enseignants, mais elles n’ont pas changé l’image d’un métier mal payé. Dans notre enquête, quand on demande aux gens, notamment aux étudiants, combien sont payés les enseignants en début de carrière, ils répondent « autour du smic », « 1 500-1 600 euros ». Le fait que le salaire d’entrée des titulaires soit désormais à 2 100 euros n’est pas intégré.

Le gouvernement a engagé une réforme de la formation initiale et en fait un levier majeur pour améliorer l’attractivité. Cela vous paraît-il suffisant au regard de l’enjeu ?

Le renforcement de la formation initiale est une bonne chose, la question de la place du concours dans le cursus des étudiants est une dimension importante, mais il faut réfléchir plus largement à reconstituer les viviers universitaires : dans certaines filières, le nombre d’étudiants est réduit bien avant la 3e année de licence. Et il nous semble important d’avoir une stratégie globale et d’agir simultanément sur l’ensemble des leviers : reconnaissance, rémunération, mutations, conditions de travail, image du métier…

Cette crise ne se résorbera pas d’elle-même. Il faut restaurer l’équilibre entre le sens du métier, la reconnaissance de celui-ci, et les conditions d’exercice, si on veut avoir non seulement suffisamment d’enseignants quantitativement, mais aussi suffisamment d’enseignants bien formés qui se projettent durablement dans ce métier.

propos recueillis par Eléa Pommiers

entretien publié dans Le Monde le samedi 5 juillet 2025