Le samedi 11 octobre 2025, la Gauche Républicaine et Socialiste organisait ses journées de rentrée. Le premier des débats de l’après-midi était consacré au thème : La gauche est-elle condamnée à faire 30% des voix ? avec

– Vincent Jarrousseau, photojournaliste, documentariste et réalisateur

– Renaud Large, Fondation Jean-Jaurès, rédacteur du rapport sur la « troisième gauche »

– Corinne Narassiguin, sénatrice, secrétaire nationale du PS

– David Cayla, économiste et essayiste, Maître de conférences à l’université d’Angers, responsable de la GRS

Le débat était animé par Damien Vandembroucq, membre du collectif de direction national de la GRS.

Élections aux USA : dépasser les fausses évidences

La soirée du mardi 4 novembre a marqué une défaite flagrante pour les Républicains et les candidats soutenus par le Président des Etats-Unis d’Amérique : référendum californien, mairie de New York, élections des Gouverneures et des chambres en Virginie et au New Jersey… Le camp républicain et MAGA ont été sèchement battus. Mais il est encore tôt pour dire que le camp démocrate est sorti d’affaire et surtout sur quelle orientation politique il reconstruira l’alternative.

Tous les ans, le premier mardi de novembre marque la journée électorale annuelle américaine. Les années bissextiles, cela correspond à l’élection présidentielle, les années paires, au renouvellement de la Chambre des représentants et le tiers du Sénat. L’année précédant la présidentielle, la plupart des États élisent leur gouverneur. L’année suivant la présidentielle, la plupart des villes leur conseil municipal. Les chambres locales sont généralement renouvelées en même temps que le gouverneur de l’État, et divers référendums locaux peuvent avoir lieu.

Mardi 4 novembre se sont donc tenues les élections annuelles de cette année N+1 de la présidentielle. Si l’élection à la mairie de New York a fait couler beaucoup d’encre, elle n’était néanmoins pas la seule élection avec beaucoup d’enjeu.

Un socialiste élu maire de New York

Commençons tout de même par cette élection qui a tant passionné la classe politique et journalistique mondiale. Zohran Mamdani, candidat de l’aile gauche du Parti Démocrate qui en avait remporté la primaire, a devancé l’ancien gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, positionné à l’aile droite du parti, qui s’était présenté en dissident. Le candidat républicain, Curtis Sliwa, s’effondre par rapport à il y a quatre ans, son électorat ayant massivement voté pour faire barrage à un democratic socialist.

L’élection de M. Mamdani a soulevé autant d’angoisse que d’enthousiasme. Doté d’un programme très à gauche pour les États-Unis, reposant sur le gel des loyers, la gratuité des transports et des écoles, et le partage des richesses, il a été dépeint par ses adversaires comme un bolchévique le couteau entre les dents.

On en oublierait presque cette donnée, tant le discours dominant, de la droite raciste à la gauche sociétale, semble ne retenir que son origine, indo-ougandaise, et sa religion, musulmane. Certains s’en enthousiasment, d’autres s’en horrifient, mais peu essayent d’aller plus loin qu’une lecture identitaire de cette élection.

Il faut dire que la culture politique américaine, très communautarisée, laisse la part belle aux envolées lyriques sur la fierté des origines, sur l’exaltation de la spiritualité, et le débat actuel sur la politique migratoire américaine a forcément eu un écho important dans cette campagne. Ainsi, le récit médiatique, et par conséquence les analyses politiques qui en ont été tirées en Europe, s’est concentré sur cet aspect de la campagne, pourtant banal et classique aux États-Unis. Donald Trump parle allègrement de ses origines écossaises, JD Vance parle constamment de sa foi catholique, les campagnes de Barack Obama, Hillary Clinton et Kamala Harris rappelaient sans cesse leur identité afro-américaine, féminine, ou les deux. Rien que de très communs, et peu différenciant.

La victoire de M. Mamdani, c’est celle des idées sociales contre la tentative d’enfermement communautaire qu’ont tentée ses opposants. Bien sûr, ses opinions controversées sur le conflit israélo-palestiniens ou d’anciens propos tenus sur twitter relativisant un attentat terroriste en Grande-Bretagne devraient tempérer l’enthousiasme de son élection. Tout cela étant dit, il convient tout de même de souligner que ces propos sont anciens et qu’il a tout fait pour s’en tenir éloigné toute la campagne, préférant débattre de sujets socio-économiques. La campagne de M. Cuomo a au contraire tenté de faire de cette élection un référendum identitaire : c’est donc elle qui a péché par excès de communautarisme, ne répondant pas aux attentes essentielles des New-yorkais sur leur quotidien.

Carton plein pour les Démocrates

Cette tendance ne s’est pas annoncée qu’à New York. L’élection municipale de Minneapolis en a été la démonstration inverse. L’opposant de l’aile gauche du Parti Démocrate a tenté de doubler le maire sortant par un discours fortement marqué par les questions identitaires et il a perdu. Les élections gouvernatoriales du New Jersey et de Virginie, et le renouvellement de la chambre basse de ce dernier État, marquent un triomphe des démocrates et un effondrement des républicains.

En plein shutdown de l’État central, les administrations fédérales sont fermées. Les Démocrates ont activement fait campagne pour le dénoncer, tandis que les Républicains vantaient la politique migratoire et identitaire du président. Ces derniers sont en déroute. Ils s’effondrent en Virginie, perdent la majorité qualifiée dans le Mississippi, une élection en Géorgie, et surtout le référendum sur la carte électorale en Californie, qui favorisera les Démocrates aux élections de mi-mandat de l’an prochain. Ce vote, en représailles d’une loi spéciale au Texas qui avantageait les républicains, poursuit la guerre totale que se sont lancés Démocrates et Républicains sur tous les plans politiques, juridiques et identitaires. Mais au-delà de ce récit, si M. Trump a gagné en 2024, c’était à cause de l’inflation, si son parti perd aujourd’hui, c’est à cause des fermetures d’administration. Le réel social cogne toujours.

La victoire de M. Mamdani en particulier et des Démocrates en général mardi a été celle d’une gauche qui parle du quotidien, contre la droite qui s’embarque dans des polémiques identitaires. Car si Mamdani apparaît comme une émergence social-démocrate, les candidates élues dans le New Jersey et en Virginie, bien plus libérales que lui, ont choisi pourtant la même stratégie : parler du concret et du social. Voilà ce que nous retenons de cette séquence politique américaine, ni plus, ni moins.

Pourquoi la gauche française se trouve en pamoison devant une élection locale américaine ?

L’élection du démocrate socialiste Zohran Mamdani à la mairie de New York a suscité un véritable engouement au sein d’une gauche française en quête d’exemples et de renouveau. Pour La France insoumise, cette victoire symbolise la réussite d’une « gauche de rupture », authentique et combative, capable, comme elle le revendique, de triompher de l’extrême droite. Mathilde Panot y voit une « leçon », tandis que Sophia Chikirou appelle à suivre ce modèle à Paris. Pourtant, le parallèle entre Mamdani et Mélenchon, séduisant en apparence, se révèle trompeur et réducteur.

On l’a dit plus haut, le contexte américain est très particulier : New York reste une ville majoritairement démocrate, une enclave progressiste sans équivalent dans le paysage politique français. Mamdani a été parfois qualifié de « communiste » par ses adversaires républicains et le président Trump. Le nouveau maire de New York est-il radicalement de gauche ? Pour l’Amérique trumpiste, clintonienne ou obamienne, oui ; avec nos critères, non. S’il défend la cause palestinienne et accuse le gouvernement Netanyahu de commettre un génocide, il n’a pas fondé sa campagne sur le Proche-Orient, mais sur des sujets concrets du quotidien : la flambée du coût de la vie, l’explosion des loyers et la difficulté croissante à se loger. Sa promesse phare, renforcer l’encadrement des loyers, illustre une approche pragmatique centrée sur la justice sociale : cette mesure existe déjà en France depuis 2014, portée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et sa ministre Cécile Duflot … une des mesures consensuelles à gauche d’un mandat présidentiel qui a divisé la gauche.

Mamdani a mené une campagne patiente, de terrain, proche des habitants, attentive à leurs problèmes réels. La gauche française peine à incarner cette proximité avec les Français et leurs attentes : selon le Cevipof, 23% seulement des Français jugent que LFI répond à leurs préoccupations, contre 34% pour le PS et 42% pour le RN. Dramatique ! La victoire new-yorkaise rappelle que la reconquête passe par le concret : parler logement, santé, transports, sécurité, pouvoir d’achat. Retisser le lien avec la population, renouer avec le réel, voilà le défi de la gauche française qui, pour avancer, doit moins rêver d’Amérique que se réancrer dans la vie quotidienne des Français. En tout cas, Mamdani et les autres candidats démocrates (libéraux ou socialistes) des partielles de mardi ont fait preuve d’une lucidité qui manque cruellement à beaucoup de nos camarades.

Augustin Belloc (avec le soutien de Frédéric Faravel)

A Lyon, la gauche se met en ordre de bataille

Mardi 4 novembre, à Lyon, la majorité de gauche et écologiste lance officiellement sa campagne pour les municipales de 2026. Grégory Doucet (élu écologiste et maire de Lyon) se positionne comme chef de file de cette alliance de la « gauche républicaine et socialiste », comme la nomme Rue 89 Lyon. Autour de Doucet on retrouve les partis comme le Parti socialiste, le Parti communiste français, l’Après, Génération·s, Place publique, Voix commune et, évidemment, la Gauche Républicaine et Socialiste autour de notre camarade Adrien Drioli. Lors de ce lancement place Antonin-Jutard (3ᵉ arrondissement), le Maire Grégory Doucet a déclaré que « chacun devra avoir sa place pour 2026 ». La campagne de cette gauche unie portera avant tout sur les préoccupations concrètes et quotidiennes des classes moyennes et populaires de Lyon : services publics, logement, l’accès à la propriété via le bail réel solidaire, encadrement des loyers… Ce positionnement se fait avant même la dimension écologique, ce qui marque un ordre de priorités explicite pour cette alliance, alors que d’autres font le choix d’une aventure solitaire face à une offensive brutale d’une droite au parfum ultra-conservateur avec Jean-Michel Aulas. La campagne se veut également participative : un rendez-vous prévu le samedi 8 novembre en presqu’île pour présenter les résultats d’une « Grande écoute », série d’échanges avec les habitants que les Verts avaient lancé dès l’été dans tous les arrondissements. La majorité de gauche à Lyon entre désormais en campagne, et reprend l’initiative après que les droites ont fait beaucoup de bruit depuis la rentrée.

Emmanuel Macron doit nommer à Matignon un Premier Ministre et un gouvernement de gauche et écologiste

communiqué de presse commun – mardi 7 octobre 2025, 13h15

Une rencontre commune s’est tenue ce mardi matin entre le Parti Socialiste, Les Écologistes, le Parti Communiste Français (PCF), la Gauche Républicaine & Socialiste (GRS), l’Après, Génération Écologie, Debout et des représentants de la société civile.

L’ensemble des forces politiques de gauche et écologistes réunies ce matin condamnent l’acharnement présidentiel à refuser le changement de cap politique demandé par nos concitoyens et concitoyennes. Cette attitude antidémocratique irresponsable approfondit la crise. La démission de Sébastien Lecornu est le stade ultime de cette obstination. Cela doit cesser.

C’est pourquoi nous appelons le Président de la République à nommer enfin à Matignon un Premier Ministre qui composera un gouvernement de gauche et écologiste. Nous sommes prêts à gouverner ensemble pour mener une politique de progrès social et écologique et de justice fiscale où nous redonnerons toute sa place au Parlement.

Pour un sursaut collectif à gauche

communiqué de presse de la Gauche Républicaine et Socialiste, mercredi 2 juillet 2025

Dans un monde chaotique et violent, défiguré par la montée des nationalismes, de la prédation économique et de l’obscurantisme, il est vital d’inventer un nouveau chemin progressiste.

Aucun pays n’est épargné par la vague brune. L’Europe, longtemps considérée comme un continent attaché aux libertés fondamentales et à un certain modèle social, voit prospérer sur son sol des forces politiques fascinées par les modèles autoritaires et brutaux.

Parce que nous refusons cette grande régression idéologique, parce que nous restons des militants du progrès dans la justice, nous en appelons à un grand sursaut collectif.

Face à l’adversité, la gauche française a toujours su se rassembler quand l’urgence l’exigeait, comme l’a montré la création rapide du Nouveau Front Populaire en juin 2024. Il faut donc saluer toutes les initiatives qui vont dans le sens de l’unité du camp progressiste.

Si l’idée d’un processus politique permettant l’émergence d’un candidat commun à l’élection présidentielle de 2027, tel que discuté aujourd’hui à Bagneux, est intéressante, elle ne peut se substituer au débat programmatique et à la nécessité d’un large rassemblement.

L’essentiel reste pour nous l’élaboration collective d’une plateforme commune de transformation économique, sociale et écologique capable d’enrayer le déclin du pays.

La France connaît une grave crise industrielle, un recul préoccupant de ses services publics, une érosion de sa souveraineté dans des domaines essentiels, la dégradation du travail, un déni croissant des réalités écologiques et scientifiques et, enfin, un affaiblissement de son pacte républicain. La gauche ne retrouvera de la crédibilité et de la force que si elle est capable de répondre à ses défis existentiels.

Pour fédérer les classes populaires autour de la République, pour créer une dynamique susceptible de rassembler une majorité de Français, l’élaboration d’une plateforme commune de transformation est une étape indispensable.

Protéger l’Europe et soutenir l’Ukraine ne justifie pas d’accélérer son adhésion à l’UE !

communiqué de presse d’Emmanuel Maurel, député et animateur national de la Gauche Républicaine et Socialiste – mercredi 12 mars 2025

Je me suis abstenu sur la résolution débattue ce jour à l’Assemblée nationale pour renforcer notre soutien à l’Ukraine.

La guerre déclenchée il y a trois ans par les armées de Vladimir Poutine a semé la mort et la destruction dans un pays qui n’aspire qu’à la liberté, la démocratie et l’indépendance.

La France a raison d’entreprendre une action résolue en faveur d’une paix juste et durable en Ukraine, assortie de garanties de sécurité suffisantes pour dissuader la Russie de jamais reprendre les hostilités.

A cet égard, la proposition conjointe des États-Unis et de l’Ukraine pour un cessez-le-feu est un pas dans la bonne direction. A présent, la balle est dans le camp de la Russie.

Mais la sécurité collective du continent européen nécessitera des efforts au long cours de la part des pays européens et de la France, dans le strict respect de son pacte social.

Nos compatriotes rejettent l’impérialisme meurtrier du Kremlin et souhaitent que l’Union européenne, enfin émancipée de la tutelle américaine, soit forte contre cette menace.

Mais ils ne souscrivent pas à l’idée que pour ce faire, l’Ukraine doive adhérer à l’UE, a fortiori de façon accélérée ! Une telle adhésion provoquerait des déséquilibres financiers et économiques insolubles, particulièrement pour nos agriculteurs.

Ces derniers ne sauraient être la variable d’ajustement d’un mouvement irréfléchi qui mettrait en danger notre souveraineté alimentaire et au-delà, l’idée même de la construction européenne.

Les Français soutiennent la volonté exprimée par la majorité des forces politiques pour soutenir l’Ukraine contre son agresseur. Mais toute volonté d’accélérer l’histoire sans les consulter serait vouée à l’échec.

Élections du 23 février 2025 : la fin du modèle allemand

Après la publication d’un podcast sur la Radio « Français dans le monde« , notre camarade franco-berlinois Mathieu Pouydesseau revient dans cet article avec une analyse détaillée des résultats des élections législatives fédérales du 23 février 2025, de leurs causes et de leurs potentielles conséquences. Il propose quelques pistes pour sortir de l’ornière.

Le peuple allemand, convoqué à des élections législatives anticipées le 23 février 2025, a répondu massivement. 83% des inscrits ont voté, soit le plus fort taux de participation de l’histoire de l’Allemagne réunifiée, supérieur au record enregistré sous la RFA en 1987 !

Jamais le résultat de ces élections n’aura été aussi incontestable dans la légitimité accordée aux députés siégeant au Bundestag.

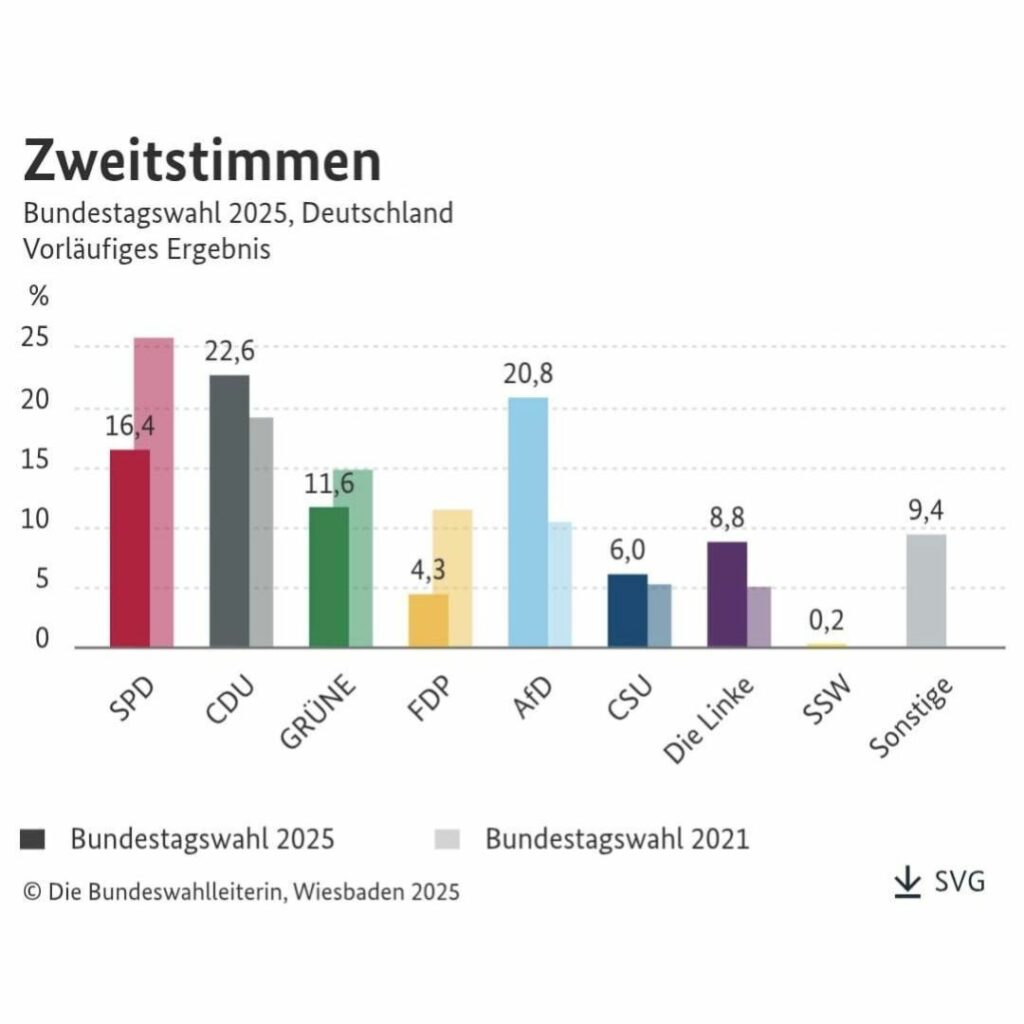

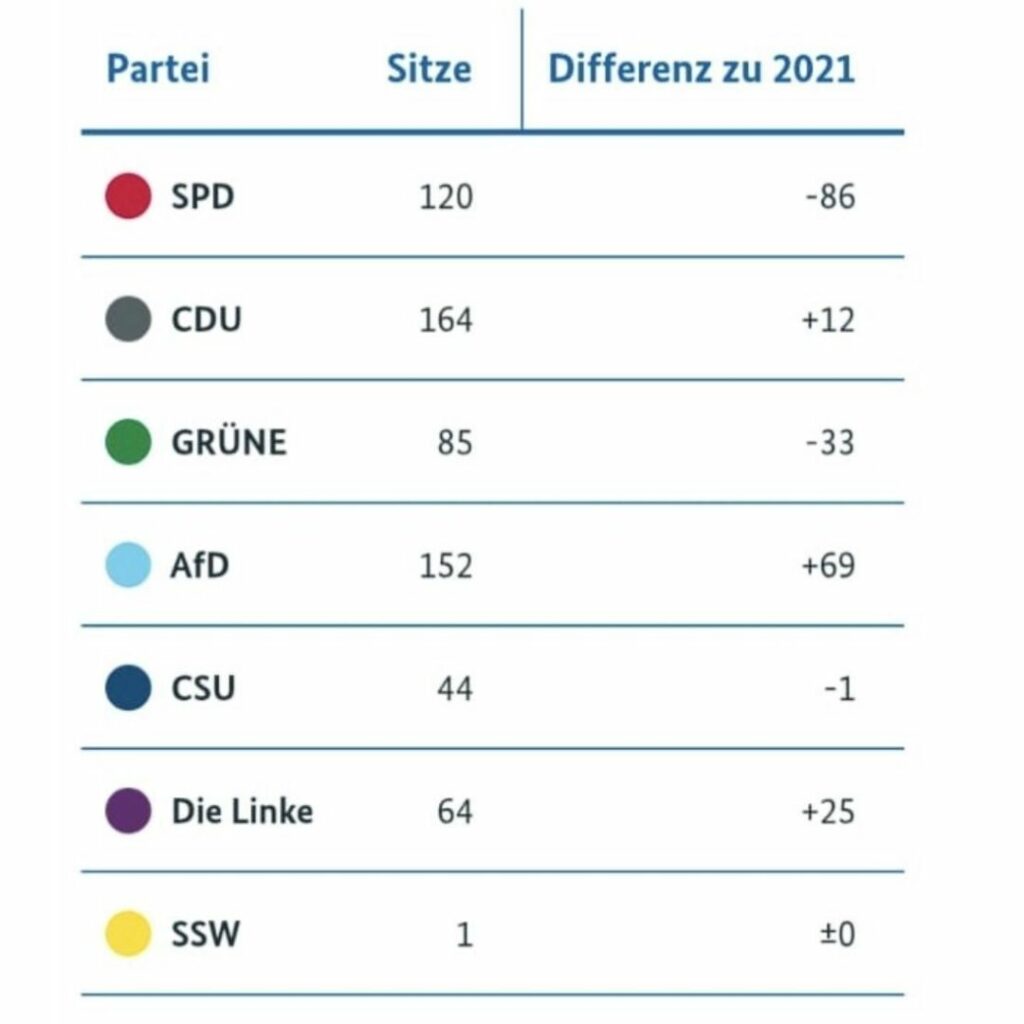

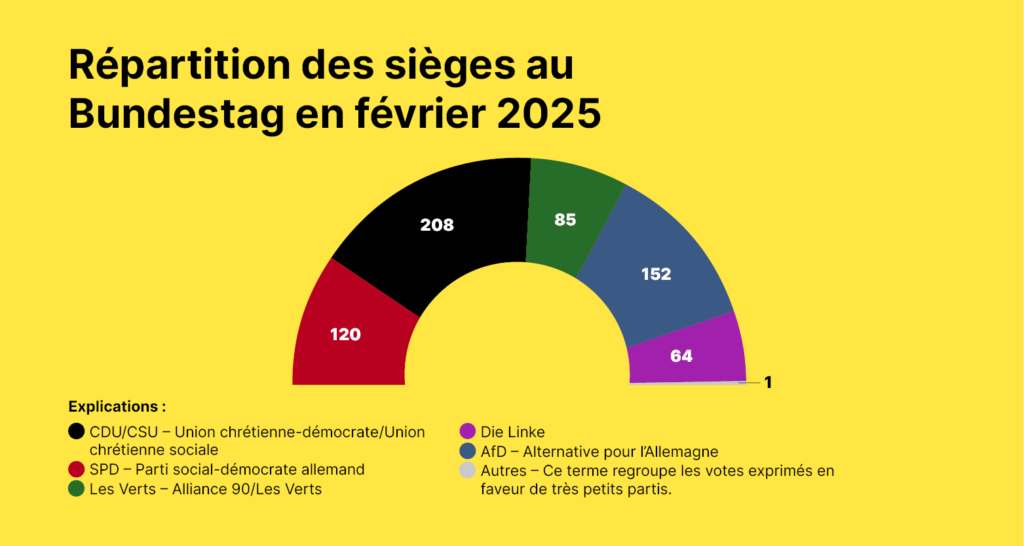

Le résultat en pourcentage voit la droite, constituée des deux partis CDU et CSU, l’emporter avec 28,6%. La CSU n’est présente qu’en Bavière, où la CDU ne présente pas de candidats. Le candidat conservateur à la chancellerie, Friedrich Merz, a reçu les félicitations des autres présidents de partis qui lui ont reconnu la légitimité de constituer une coalition.

La coalition sortante SPD-Verts-Libéraux (FDP) s’effondre, totalisant à peine 32,3% des suffrages. Le FDP disparaît du Bundestag en manquant le seuil des 5%. L’ancien ministre des finances Lindner a annoncé son retrait de la vie politique.

Les verts résistent mieux que leurs partenaires de coalition mais perdent au profit des Linke une partie de l’électorat féminin et de moins de 30 ans.

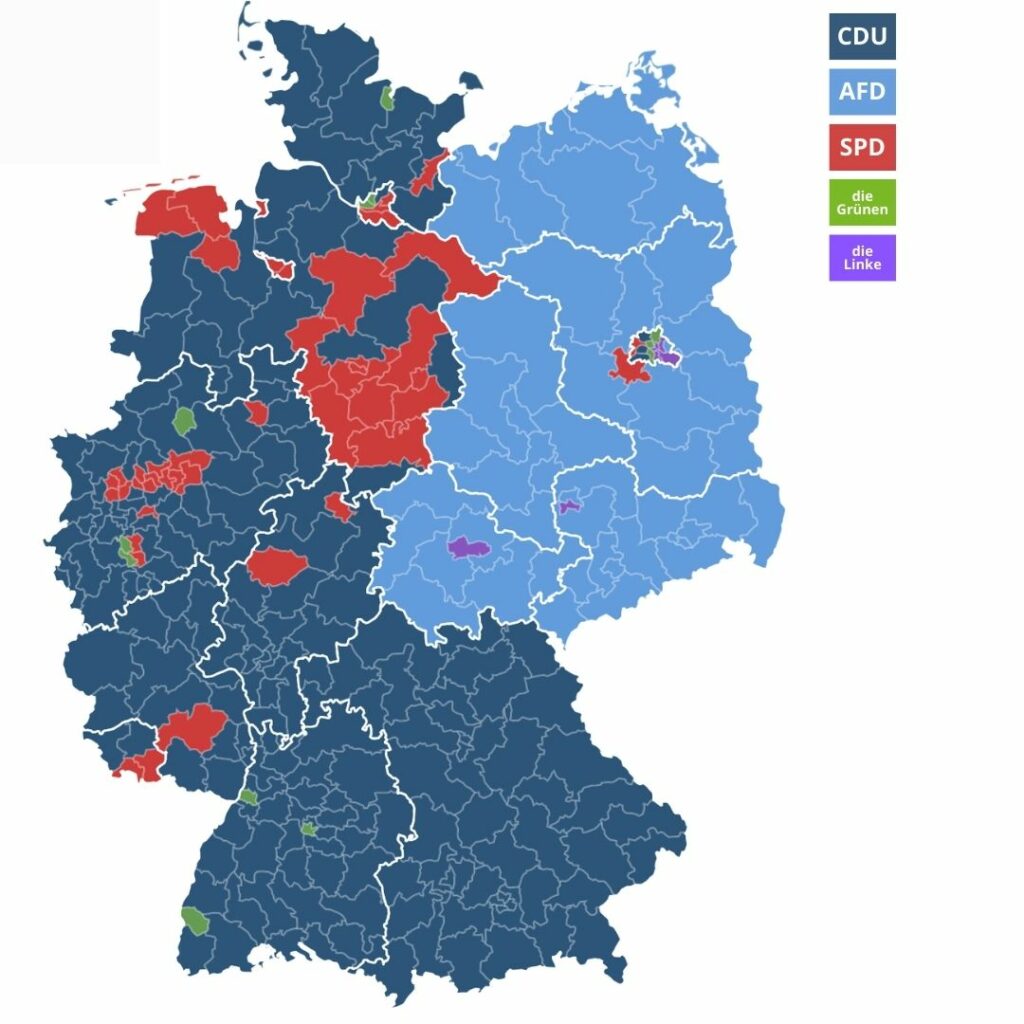

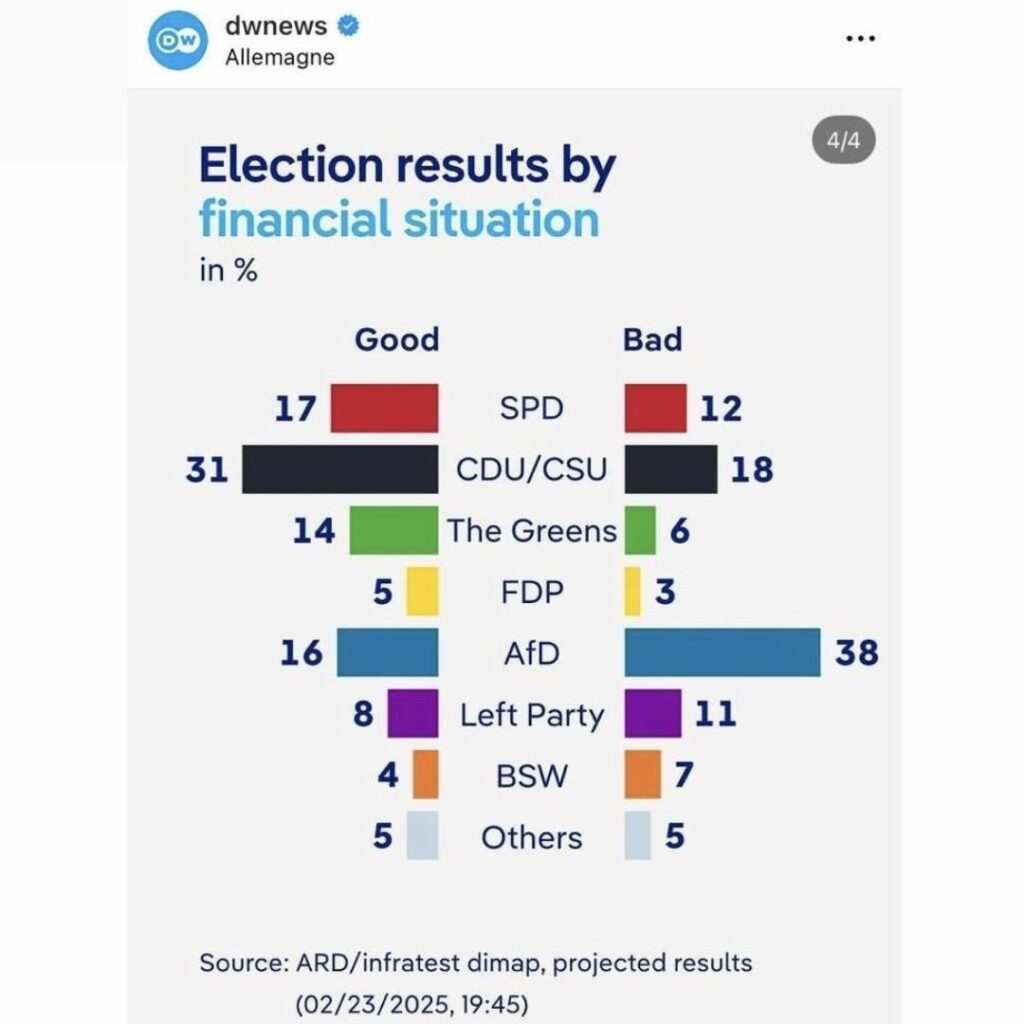

L’extrême droite double son score, tant à l‘Est qu’à l‘Ouest, où, avec 17,7% elle fait jeu égal avec le SPD et remporte certain de ses anciens bastions. Les classes ouvrières et salariées ont voté AfD plutôt que SPD.

Les Linke connaissent une renaissance inattendue, fondée sur une campagne politique sur le thème du pouvoir d’achat, et de la fin de la « règle d’or » pour permettre des investissements, ainsi qu’une identification forte à l’antifascisme.

La majorité est à 316 sièges. La droite et le SPD ont la majorité absolue ensemble. Les dirigeants conservateurs multiplient les appels du pied au SPD pour entrer en négociation de coalition. Ils ont exclus l’autre coalition majoritaire, avec l’extrême droite.

Le SPD est choqué par sa défaite. Le futur nouveau patron du groupe parlementaire, Lars Klingbeil, a déclaré que la participation du parti au gouvernement « n’était pas automatique. »

Analyse politique des résultats

La droite l’emporte avec un score décevant, son deuxième plus mauvais score depuis 1949, le pire ayant été en 2021. Friedrich Merz, un homme sorti des années 1980, rival malheureux de Merkel en 2005, néo-libéral à la pensée archaïque, va donc devenir chancelier. En janvier, il a fait voter ses troupes avec l’extrême droite sur des résolutions sur l’immigration, brisant le « mur républicain » autour de celle-ci pourtant établi depuis 1949. Il a annoncé un agenda de coupes drastiques dans le système social et les dépenses publiques, tout en reconnaissant le déficit d’investissements. Il fait partie des théologues croyant à la « règle d’or » comme à une règle divine.

Celle-ci empêche les États de mobiliser l’épargne accumulée par l’investissement, financé par l’emprunt. Or, les mêmes refusent aussi de mobiliser l’épargne des riches par l’impôt. Face à cette contradiction, il ne reste plus qu’à baisser les dépenses. On a vu en France l’échec de cette politique avec des déficits budgétaire et commercial abyssaux.

L’extrême droite AfD double son score et submerge l’Allemagne de l’Est. Ce serait une erreur de croire que l’AfD est un parti régionaliste : elle rassemble presque 18% des suffrages à l’Ouest et y fait jeu égal avec le SPD. Elle y gagne d’ailleurs deux circonscriptions. Elle a proposé une coalition à la droite ; Merz l’a refusé en nommant comme divergences insurmontables l’Ukraine, le soutien à Poutine, le rejet de l’Euro et de l’Union Européenne.

Carte des circonscriptions allemandes, partis arrivés en tête

Le SPD s’effondre à son pire score depuis … mars 1933. Le chancelier sortant Scholz a exclu participer aux négociations de coalition ou à un gouvernement. Son destin au sein du parti reste flou. Boris Pistorius, le ministre de la défense, beaucoup plus populaire, pourrait récupérer la présidence et le rôle de vice-chancelier en cas d’alliance avec la droite.

Les Verts font mieux que prévus mais reculent par rapport à 2021. Le ministre écologiste sortant de l’économie, Habeck, n’a pas cherché à mobiliser les troupes venues de Friday for Future1, fortement mobilisées contre l’AfD et la complaisance de Merz, pour ne pas abîmer la possibilité d’une participation au gouvernement. Le résultat cependant ouvre la voie à une majorité sans les Verts.

Les Linke sont littéralement réanimés par la tentation de Merz de rompre le mur républicain isolant l’AfD. Ils ont récupéré l’électorat jeune, activiste pour le climat, mobilisé cette fois-ci contre l’extrême droite et la tentation de Merz de s’allier avec elle. Les verts, en refusant d’exclure gouverner avec Merz, ont perdu surtout dans cet électorat. Les Linke ont su aussi apprendre du départ de Wagenknecht et mener leur campagne sur les sujets du pouvoir d’achat et des investissements.

Le parti de gauche conservatrice BSW manque l’entrée au Bundestag de peu, à 4,972% pour un seuil minimum à 5%. Cruauté des soirées électorales ! C’est un échec cuisant, suite à une stratégie inaudible depuis septembre, abandonnant les questions économiques pour suivre l’AfD sur le rejet de l’aide à l’Ukraine et sans d’ailleurs se distancer d’eux sur les questions migratoires. Ils n’ont pas bénéficié du rebond antifasciste de la jeunesse allemande.

Le FDP du libéral Lindner, qui a saboté le travail du gouvernement pendant trois ans et organisé sa chute en septembre, est lourdement sanctionné et disparaît du Bundestag.

https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99.html

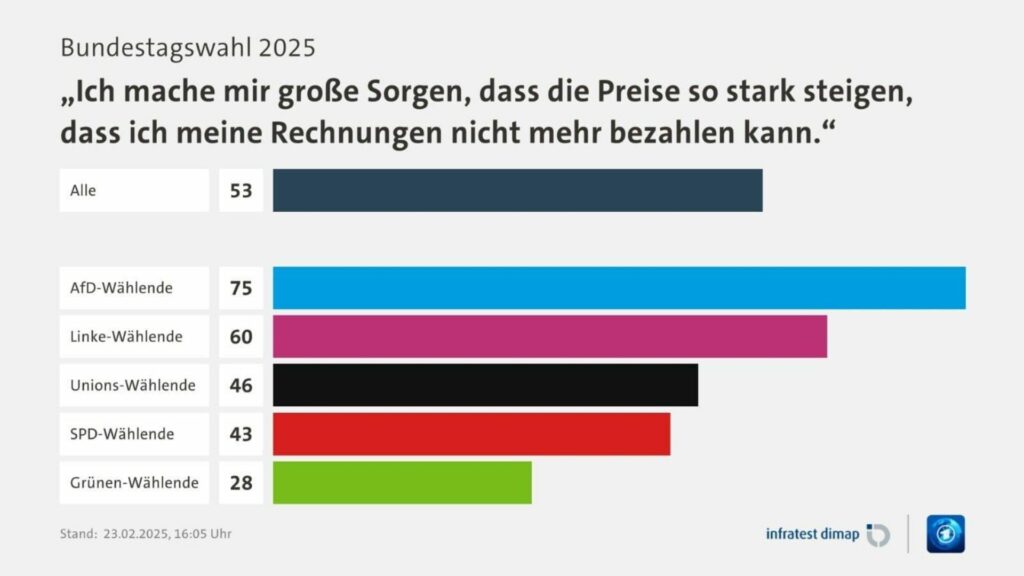

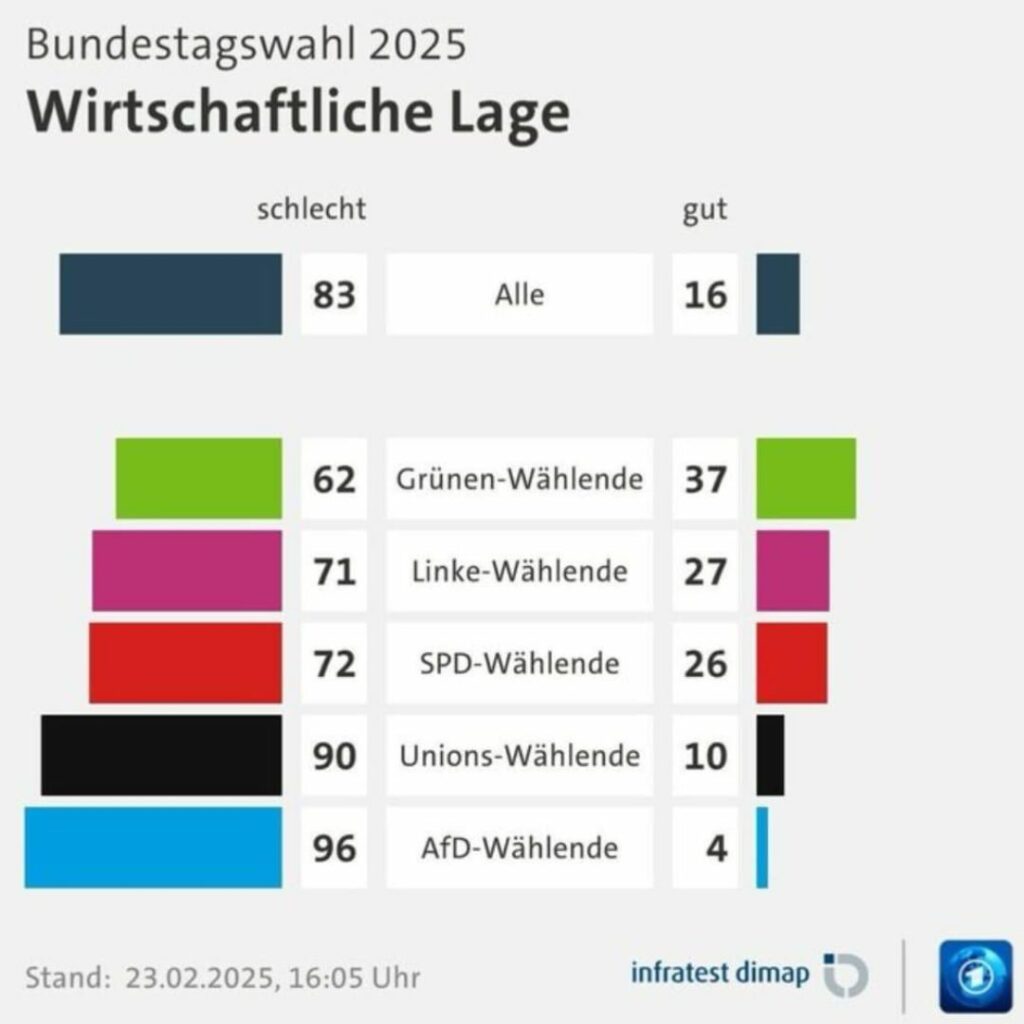

L’AfD s’impose comme le parti des classes populaires inquiètes de l’avenir, mais aussi ébranlées par des années de stabilité salariale à la baisse, l’augmentation des prix et des loyers. Si la droite chrétienne démocrate conserve un volant populaire, le SPD a perdu cet électorat au profit de l’AfD.

Quel nouveau modèle allemand ?

Dimanche soir, lors de la traditionnelle émission politique où se retrouvent tous les patrons de partis représentés au Bundestag, M. Söder, le président du parti bavarois CSU, composante de la droite victorieuse, disait ceci : « Le vieux modèle économique allemand est terminé, le modèle de l’immigration économique est terminé ». Le constat est devenu consensuel en Allemagne : le « modèle allemand » est en échec. Les conséquences à en tirer divergent très fortement, le seul parti étant finalement incapable de formuler une réflexion cohérente, le SPD, subissant une défaite historique.

L’autre parti s’accrochant encore à la « règle d’or » et au « modèle » des exportations au prix de la baisse des salaires, le FDP, n’est même plus représenté au parlement.

La crise du modèle allemand a fait l’objet de plusieurs de mes analyses. Je rappellerai ici les articles suivants, récents :

- L’analyse sans fard de l’échec du mercantilisme allemand (octobre 2022, annonçant la plupart des évolutions profondes des deux années suivantes) : https://librechronique.net/2022/10/20/le-mercantilisme-merkellien-triomphe-de-la-raison-stupide/

- Mon podcast sur la crise du modèle allemand (octobre 2024) : https://librechronique.net/2024/10/16/mon-podcast-sur-lallemagne/

- La crise du modèle européen (novembre 2024) : https://librechronique.net/2024/11/01/la-stupidite-economique-europeenne-offre-leurope-a-lextreme-droite/

- La crise du pouvoir d’achat, conséquence du modèle exportateur (décembre 2024) : https://librechronique.net/2024/12/02/les-menages-allemands-oublies-des-excedents/

- Mon raid à vélo à travers les terres où l’on vote à 40% pour l’extrême droite en avril 2024 (article de décembre 2024 avec l’analyse des régionales dans les Länder traversés) : https://librechronique.net/2024/12/11/extrait-dun-livre-a-venir/

La crise politique allemande, conséquence de la crise sociale, s’aggrave avec le résultat des législatives anticipées, et menace d’emporter l’Union Européenne.

Pourquoi l’Europe en crise voit la montée du populisme nationaliste ?

Le moteur économique de l’Union Européenne entre 2009 et 2019, l’Allemagne, n’a depuis plus connu de croissance. Ce sont six années de stagnation qui ne s’expliquent pas seulement par le Covid ou la guerre d’agression russe en Ukraine. Le PiB est en 2024 au niveau de 2019. L’industrie s’effondre. Un institut a prédit la troisième année de récession pour ce pays en 2025.

En janvier 2025, la droite allemande a poussé au Bundestag un texte sur l’immigration, comme si ce sujet était l’urgence économique de l’heure, pour le faire voter par l’extrême droite et les libéraux. C’est la première fois que le cordon républicain isolant l’extrême droite allemande depuis son retour au Bundestag en 2017 se fissure. L’ancien président du consistoire des juifs d’Allemagne a démissionné de ce parti, l’ancienne chancelière Merkel a critiqué le parti.

Madame von der Leyen ne s’est pas distanciée de son camarade de parti Merz. Elle a déjà mené des actions avec une partie de l’extrême droite européenne depuis sa nomination pour un second mandat à la commission, et a marginalisée les tenants d’un fédéralisme politique – les macronistes français – comme ceux tenants d’une Europe sociale.

Elle souhaite disposer des coudées franches pour une pratique autoritaire de son pouvoir, elle est animée d’un profond mépris pour la France, par une vision idéologique des problèmes, d’une absence totale de décence et de morale, et promeut plus que jamais la mise en place de réformes libérales néfastes et stupides pour l’économie.

Elle s’apprête à rentrer dans l’histoire au côté du chancelier Brüning, cet idéologue de l’équilibre budgétaire qui en pleine crise économique de 1929 décida de rompre avec le centre gauche, de diriger sans majorité parlementaire, de couper les crédits et les salaires, aggravant encore la crise et favorisant la montée du parti nazi, pourtant marginal jusqu’en 1929.

Sauf qu’en 2025, l’extrême droite est déjà présente dans sept gouvernements européens.

L’échec économique et social, l’échec culturel, l’échec politique

L’Union Européenne connaît en 2025 des perspectives de croissance médiocres. Les instituts les plus optimistes prévoient une stagnation. Les causes de cette crise sont connues : les prix de l’énergie sont trop hauts, la demande intérieure des ménages et des entreprises trop basse.

Les Européens n’ont pas assez d’argent pour consommer. Ceux qui ont de l’argent l’épargnent au lieu de consommer. Leur épargne n’est pas investie en Europe, elle est investie à l’étranger, ne créant aucune demande en Europe.

Les Européens qui n’ont pas d’argent pour consommer ont vu l’envolée des prix de leurs logements, et de leur transport et la dégradation de leurs services publics. Leur qualité de vie se dégrade depuis que l’Europe est en excédent commercial.

La banque centrale européenne a, d’après tous les analystes, monté les taux d’intérêts trop haut, les y a maintenu trop haut trop longtemps, et les baisse trop peu, trop lentement. Il y a six mois, l’ancien patron de la banque centrale européenne Mario Draghi a présenté un rapport sur la perte de productivité européenne et le décrochage économique de l’Europe depuis 2010. Il y conclut que l’Europe manque d’investissements. Il y fait aussi, prisonnier de son idéologie, des recommandations de dérégulation sauvage et de privatisation de services publics, sans s’attaquer aux déséquilibres réels de l’économie européenne.

Madame von der Leyen, avec le soutien de l’extrême droite, pousse uniquement le chapitre des dérégulations. Elle conclut seule, sans demander aux chefs de gouvernement ni au parlement, des accords de libre échange prolongeant le mercantilisme européen.

L’erreur est humaine, la répéter diabolique

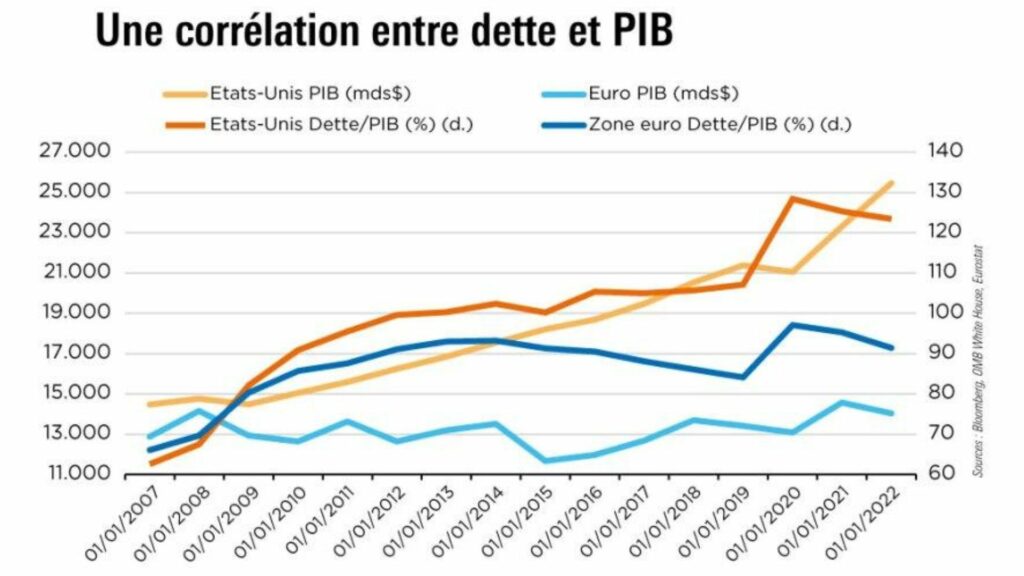

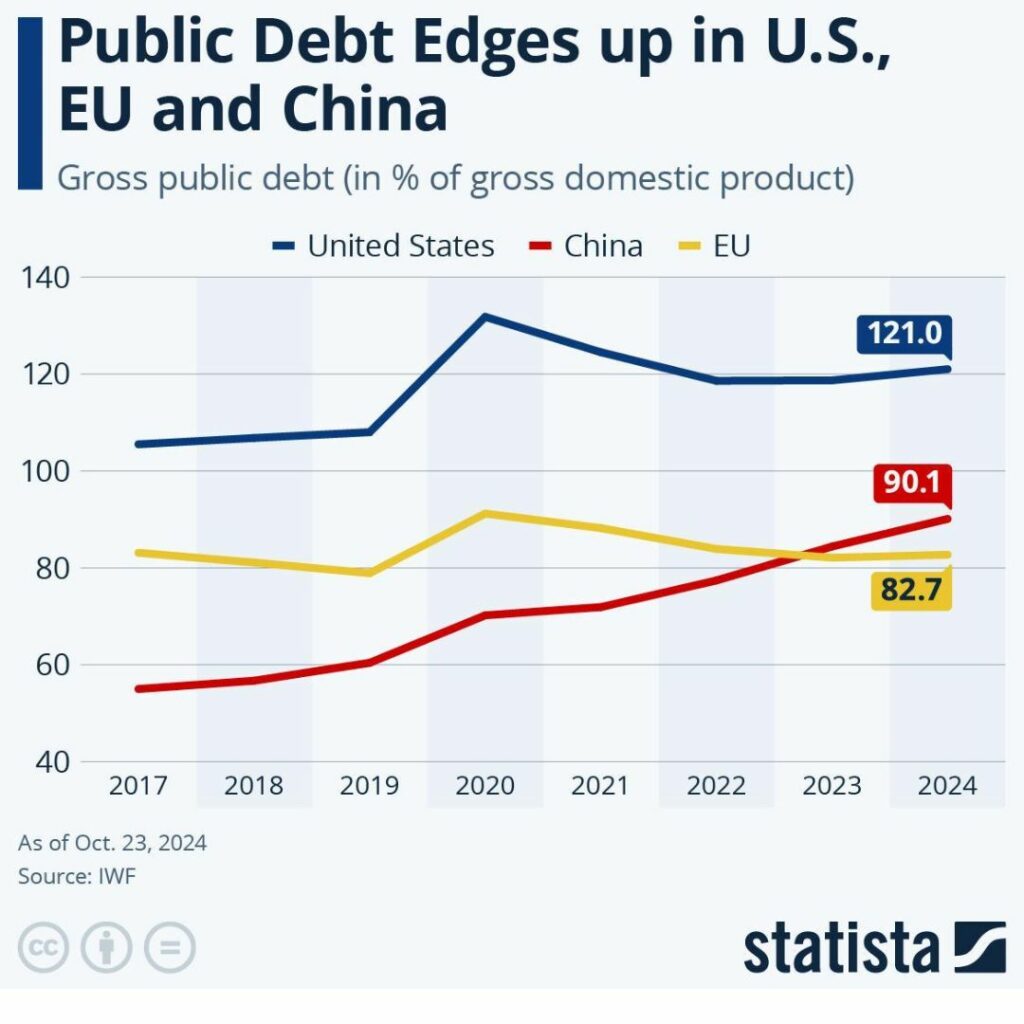

Les États Unis ont mené au sortir de la crise de 2020 une politique très différente de l’européenne. Voilà une économie qui a depuis 2010 laissé l’Europe loin derrière et qui génère d’énormes capacités d’investissement et d’innovations. Pourtant, le déficit public américain, c’est 6,3% du produit intérieur brut. Pourtant, la dette publique US, c’est 123% du PIB. Pourtant, le déficit commercial américain, c’est l’équivalent de 3% du PIB. D’après les doctrines économiques européennes, les États-Unis devraient être mis sous “troïka” et mener une politique de réduction drastique des salaires pour « rétablir ses comptes ».

Les États Unis ont financé leur différence de croissance avec l’investissement public, laissant loin derrière la vertueuse Europe. Il y a une corrélation, positive, entre dette et croissance.

La Chine fait la même politique que les États Unis pour rattraper et dépasser l’Union Européenne, bien trop restrictive même en accumulant des excédents commerciaux.

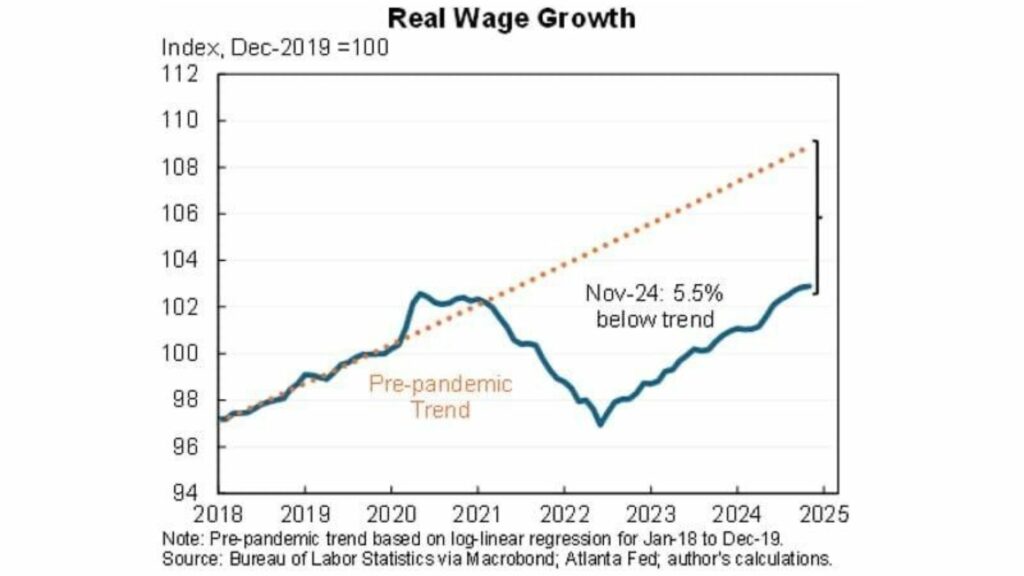

La crise américaine est une crise des inégalités économiques, et non sociales ou culturelles. La prospérité non partagée amène l’orage, toujours.

L’arrivée au pouvoir des démocrates s’accompagne de politiques déflationnistes contre l’inflation, touchant en premier lieu les salaires des classes populaires. Les inégalités sociales s’y aggravent et la prise de pouvoir médiatique et politique des oligarques s’accompagne d’une dégradation du débat public, sur des agendas de boucs émissaires. La bourgeoisie démocrate, incapable de s’unir aux syndicalistes et aux classes populaires – car cela signifierait augmenter leurs impôts et réduire leurs privilèges économiques – sera incapable de défendre la démocratie.

Les démocrates ont été incapables, en 2023 et en 2024, de prendre des mesures concrètes de soutien du pouvoir d’achat des américains. La politique de la banque centrale, la “Fed”, a joué un grand rôle en privant de l’accès au crédit à la consommation et au crédit immobilier des millions d’Américains. Or, l’accès au crédit est aux États-Unis le principal stabilisateur social et il est en crise. Joe Biden, qui conservait des éléments de keynésianisme, a été remplacé par Kamala Harris pour mener une campagne sur des sujets culturels principalement.

Trump est en train de mettre en place une politique de « mise au pas », de “Gleichschaltung”, de l’ensemble de l’État et de la société. C’est un coup d’État aux apparences de légalité. Ceux qui pensent pouvoir corriger ces effets en 2026 se trompent : les élections américaines de 2026, au mieux, ressembleront sans doute à celles de mars 1933 en Allemagne : un climat de violence, d’intimidation, et de réduction de la liberté de la presse.

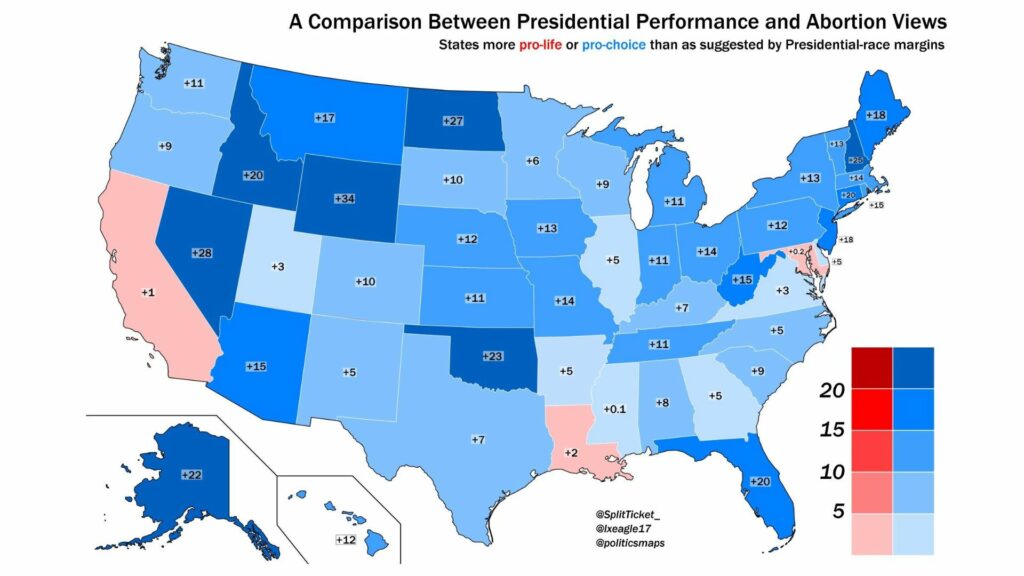

L’électeur américain a ainsi voté dans de nombreux États à la fois pour l’augmentation des salaires minimums, des aides sociales et pour le droit à l’avortement, et en même temps, pour Trump, dont la principale promesse est de garantir le retour de la prospérité pour tous les Américains – “les vrais Américains”.

Les pertes de voix de Harris dans des électorats populaires s’accompagnent du maintien de la mobilisation des bases sociologiques trumpistes. La guerre culturelle approfondit les clivages et empêche de reconquérir l’électorat populaire passé à Trump en 2016.

Malgré ces énormes défis politiques, et les conséquences pour l’Europe, l’économie américaine était en bien meilleure position en faisant l’inverse de l’Union Européenne : soutien de la demande par la dette publique et l’investissement, transferts des gains économiques en investissements privés, innovation par la recherche publique monétisée par le privé.

Cependant, le libertarisme idéologique des oligarques américains est en train de détruire un à un ces ressorts de la prospérité américaine. Dans ces conditions, les oligarques auront besoin d’une autre manifestation indissociable des régimes ultra-capitalistes : la guerre, civile ou extérieure.

L’urgence en Europe, c’est reprendre le contrôle de notre économie

Le problème européen, ce n’est pas le recours à une immigration du travail, qui n’est qu’un symptôme d’une erreur plus large. Le problème européen, c’est d’avoir tout subordonné à l’idéologie de la compétitivité.

Car celle-ci a un autre nom : la déflation. Nous avons dévalué depuis plus de 20 ans nos salaires, nos services publics, nos investissements. La valeur du capital financier, comme celui du capital immobilier, a augmenté considérablement. Le but était d’être compétitif pour vendre plus de biens et de services au reste du monde que ce que nous voulions lui acheter. Cela s’est fait en réduisant nos capacités d’acheter, le prix du travail devant baisser.

Or, le monde a appris à produire ce que nous produisions et à détester les philosophies morales et politiques inventées en Europe. Nous ne sommes plus ni un partenaire commercial à la même hauteur, ni une puissance militaire respectée, ni un modèle intellectuel et culturel, nous devenons la nouvelle proie.

Au cœur de la sécurité européenne future se trouve d’abord un énorme effort d’investissement public.

Mais les classes politiques dominant les grands pays d’Europe n’en veulent pas. Myopes, soumises aux théories qui nous conduisent à un échec depuis 20 ans, incapables de se remettre en cause même face aux faits les plus brutaux, elles veulent continuer à servir une accumulation de capital stérile et vaine.

Tous les peuples européens ont les mêmes intérêts. Chaque Nation en Europe est solidaire par sa situation géographique, son histoire, son héritage issu des Lumières. Les Européens ont mené leur émancipation de religions obscurantistes, meurtrières en millions de victimes, de systèmes de féodalité les asservissant, de régimes autoritaires et héréditaires méprisant le droit et l’utilisant pour imposer les inégalités de naissance et de condition. L’Europe a créé un système pour ne plus asservir : la démocratie sociale, avec un État providence, acceptant la décolonisation, renforçant le système des organisations internationales.

Depuis les années 1970, des forces employant à tort le mot de « libéralisme » ont cherché à détruire tout ce qui a été construit en 1945 pour empêcher le retour des fascismes, au nom des « énergies libres du capitalisme », de la compétitivité, de la productivité, de l’efficacité. C’est ce mouvement qui est à sa fin décadente.

Il est temps de revenir à une période de solidarité, de réconciliation entre Européens, de reconstruction sur la base des philosophies de la raison. Les États-Unis sont perdus. Ils vont devenir le siège d’une pieuvre fasciste cherchant à détruire l’idée même de solidarité. Mais les droites européennes sont tentées d’abandonner toute morale, tout sentiment chrétien, toute compassion, pour quelques billets verts et quelques jouissances du pouvoir.

L’Europe n’a pas besoin de dérégulation et d’abandon supplémentaire à des lois du marché conçues pour un être humain amoral, égoïste, et immortel, c’est-à-dire, diabolique.

L’Europe a besoin d’un projet d’investissement commun, de l’abandon des bureaucraties myopes des ordolibéraux qui croient que l’état doit contrôler l’efficacité du marché à coup de normes, d’une mobilisation de l’épargne par emprunt, et la mobilisation des gains injustifiés des profiteurs de la guerre en Ukraine et de l’inflation par l’impôt confiscatoire sur les milliardaires.

Cette campagne de mobilisation doit reconstruire notre demande intérieure. Pour que les machines allemandes alimentent les industries françaises et non chinoises. Pour que les Allemands puissent consommer de la haute qualité en vêtements et en nourriture française et non du low cost Bengalais ou chilien.

En France, le budget adopté est le plus stupide de notre histoire depuis 1788. l’effondrement des recettes en 2023 s’est accéléré en 2024 et ne s’arrêtera pas en 2025. Car les recettes dépendent directement de la croissance.

Or, depuis 2023, d’après la plus récente note de l‘Insee, l’épargne ne s’investit pas, ni ne se consomme, et le pouvoir d’achat s’effondre. Seule les dépenses de l’État alimentent encore un peu la croissance. Et, le pays cessant de produire pour lui-même, les importations continuent d’augmenter, obligeant le pays à s’endetter.

Et que va faire ce budget ? Casser le seul moteur de la faible croissance, stopper les investissements, et ne rien faire pour la sécurité géopolitique du pays.

Voilà où j’attends la gauche, et non dans les disputes sur le « sexe des anges » au sein de la coalition électorale actuelle. Je constate que celles et ceux qui partagent mes constats et mes solutions sont systématiquement « silencés », tant dans les médias que par ces gauches médiocres.

Le triomphe de la folie n’est cependant pas inéluctable. Nous avons, dans notre histoire européenne, vaincu plusieurs fois la folie. J’ai espoir.

Rappels et perspectives pour notre avenir

Qui se souvient de 2013 ?

J’avais alors mis en garde sur la montée de l’extrême droite allemande au moment du scrutin législatif. J’avais posé l’idée que sans renversement des logiques budgétaires et économiques, les extrêmes droites européennes prospéreraient. J’avais notamment regretté que les logiques de « compétitivité » et de concurrence entre les économies nationales au sein du marché unique entraînaient de force un appauvrissement des classes populaires. J’avais enfin écrit que la culture démocratique était en danger.

2013 était une fenêtre de tir historique. Elle fut manquée. L’histoire ne repasse pas les plats. Les conséquences de nos myopies doivent être assumées.

En 2025, l’Europe fait face à l’abandon de l’allié américain. Celui-ci veut partager le monde directement avec la Chine et la Russie. Les alliés idéologiques argentins ou indiens seront sans doute associés. L’Europe, vue comme le maillon faible, est la proie.

Dimanche soir, au débat télévisé entre présidents de partis allemands, l’atlantisme allemand, qui justifiait de mépriser la France tout au long des années Merkel et Scholz, a commencé à se fissurer. Le patron des écologistes, Habeck, a constaté que les États-Unis de Trump se plaçaient du côté des adversaires des valeurs de l’universalisme européen. Merz, le futur chancelier chrétien-démocrate, a aussi fait le constat que l’alliance américaine était finie, à la surprise de nombreux observateurs.

Seul Scholz, le chancelier sortant du SPD, s’accrochait encore à l’Otan comme un outil pertinent de sécurité.

Merz est un homme des années 1980. Âgé de 69 ans, passé par un fonds d’investissement américain où il a fait fortune, il n’a pas de réflexion profonde sur la crise actuelle, reprenant le prêt à penser mainstream qui unit l’extrême droite, la droite et le centre : « il faut baisser les dépenses publiques, réduire les impôts des riches, baisser les cotisations et les prestations des pauvres, réduire les salaires pour rester compétitif. Il faut fermer les frontières. Il faut expulser. Et par miracle, la demande déprimée, l’investissement partant aux États-Unis plutôt qu’en Europe, la croissance repartira ». C’est de la pensée magique. Mais la crise américaine pourrait entraîner des révisions drastiques des dogmes mainstream.

Sinon, on connaît le scénario : la crise économique et sociale s’aggrave, la vulnérabilité géopolitique augmente, la droite prend panique et s’allie à l’extrême droite.

Les gauches européennes ont encore une fenêtre de tir.

Il faut réfléchir ensemble à trois sujets :

1. Quelle transformation du modèle économique européen est elle nécessaire, pour que notre demande absorbe notre production et réduire notre dépendance à la demande internationale. En créant une demande européenne interne, nous soutiendrons notre production, des emplois à haute valeur ajoutée, une progression du pouvoir d’achat. Cela passe par l’investissement public, la fin des règles d’or.

2. Quelle transformation de notre système de défense et d’alliance est nécessaire pour garantir notre sécurité géopolitique et intérieure ? L’OTAN ne joue pas ce rôle. L’allié américain n’est pas fiable, et trahit l’alliance. La dépendance aux technologies américaines est un poison.

3. Quelle transformation de notre rôle culturel et médiatique souhaite t-on ? Cela implique retrouver une souveraineté sur nos espaces publics, médiatiques, technologiques et investir massivement dans la science et la raison, alors que Trump est en train de tuer la recherche scientifique aux États-Unis.

C’est ce à quoi je souhaite m’employer.

Mathieu Pouydesseau

- Friday for future : mouvement lancé par des mouvements activistes sur le climat ayant eu beaucoup de succès dans les lycées et les universités d’Allemagne avec des manifestations tous les vendredis. Friday for future a eu l’impact en Allemagne de sos racisme dans les années 1980 en France. Que les Verts aient perdu la main sur ce mouvement au profit des Linke par une transformation d’un mouvement pro-climat en un mouvement antifasciste pose fortement questions aux écologistes. ↩︎

Que faire quand Trump « inonde la zone » ?

Depuis sa prise de fonction officielle comme 47e président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump multiplie les prises de parole provocatrices qui varient du clownesque au répugnant en passant par l’agressif. De l’annexion du Canada et du Groënland à l’explosion des droits de douane, de la remise en cause illégale du droit du sol aux USA aux attaques outrancières contre la Cour Pénale Internationale, de l’abolition de l’impôt sur le revenu à la déportation des Palestiniens pour faire de Gaza une nouvelle Riviera sous occupation américaine…

Il est inutile de répondre ou de chercher à répondre à chacune de ses provocations. Sans mésestimer sa volonté et sa capacité à vouloir mettre en œuvre concrètement certaines d’entre elles, Donald Trump sait parfaitement jouer de la Société du Spectacle dont il est un éminent produit et représentant.

Cette stratégie a été ouvertement assumée pour ce qu’elle est par Steve Bannon, ce « théoricien » de l’AltRight qui reste un de ses proches : il s’agit d' »inonder la zone », une stratégie de la submersion médiatique avec deux objectifs :

- provoquer indignation et sidération pour incapaciter l’adversaire (enfin l’ennemi) ;

- donner tellement d’os à ronger à la presse, considérée comme un adversaire politique, qu’elle ne sait plus trop lequel saisir pour tourner en boucle dessus…

Pendant ce temps, Trump, Musk et leurs amis avancent tranquillement dans la mise en œuvre de leur agenda impérialiste, oligarchique et capitaliste autoritaire.

Il ne sert donc à rien de réagir ou sur-réagir : la seule chose à faire est de nous-mêmes fixer une ligne directrice, des principes à rappeler (calmement, fermement et froidement) et un agenda à dérouler. C’est bien là une priorité que devrait se fixer la France – et ses alliés européens – plutôt que de donner le spectacle aujourd’hui de canards sans tête ou de lapins hypnotisés par les phares d’un SUV.

Nos priorités stratégiques et géopolitiques, notre politique commerciale, nos stratégies de défense et nos alliances sont à redéfinir face à l’émergence ou au renouvellement des impérialismes américain, chinois, russe ou turc.

Frédéric Faravel

Emmanuel Maurel : « Je ne voterai pas la motion de censure dans l’allégresse mais dans l’inquiétude »

Mardi 3 décembre 2024 à la veille de la motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire contre le gouvernement de Michel Barnier sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, Emmanuel Maurel était l’invité de #LaMidinale du magazine Regards pour examiner et expliquer en détail les enjeux politiques de cette motion de censure et leurs conséquences pour les Français et pour la gauche.

Comment sortir d’une situation où Emmanuel Macron a voulu que le gouvernement soit à la merci du Rassemblement National ? Comment renforcer le socle électoral et social de la gauche en consolidant notre programme et en reprenant langue avec les syndicats ? Comment proposer et apporter des réponses aux attentes des Français et à une société qui a été brutalisée ?

La purge Barnier n’a pas de majorité, mais il existe une alternative

Nommé début septembre, Michel Barnier était le premier ministre censé être capable de conduire un gouvernement assis sur un socle parlementaire suffisant pour faire passer un budget 2025 difficile et surtout ne pas être censuré.

La réalité est, comme on pouvait s’y attendre, bien différente. Le projet de loi de finances pour 2025 (PLF 2025) du nouveau premier ministre a été critiqué dans sa propre majorité, entre macronistes qui n’ont pas fait le deuil du pouvoir, élus de droite turbulents et des MoDem si silencieux qu’on se demande s’ils sont dans la « majorité ».

Alors que le gouvernement Barnier est indexé sur sa capacité à obtenir la neutralité bienveillante du Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen, qui voit sa candidate empêtrée dans le procès des assistants parlementaires fantômes du Parlement européen, a décidé d’ouvrir un contre-feu en s’exprimant de plus en plus fortement contre le projet de budget et en le menaçant d’une motion de censure.

There is no alternative

Tout ceci explique le changement de stratégie du Premier Ministre : conscient, dès la présentation du PLF le 10 octobre dernier, qu’il ne pourrait le faire adopter que par le recours au 49.3, il a changé de pied et entend désormais invoquer l’article 47.1 : il s’agit de faire s’éterniser les débats pour empêcher tout vote à l’Assemblée nationale et repasser la patate chaude au Sénat. Retour à la case départ de la stratégie inavouée de conduite des affaires parlementaires empruntée par Emmanuel Macron depuis juin 2022.

D’autant que la réalité politique issue du dernier scrutin se rappelle au gouvernement. Bien qu’arrivé derrière le RN en termes de suffrages exprimés, le Nouveau Front Populaire reste la coalition parlementaire la plus puissante à l’Assemblée nationale et les rapports de force en Commission des finances en témoignent : le projet de budget y a été profondément transformé notamment dans sa partie recettes.

Et là encore, apparaissent les faux-semblants de l’alliance entre libéraux et conservateurs : la croissance française déjà faible serait amputée entre tiers et la moitié si le budget déposé par le gouvernement Barnier était adopté en l’état. L’objectif de déficit de 5 % en 2025 qu’il s’est fixé serait inatteignable : au mieux, on pourrait viser 5,3 %. Cette réduction de l’activité serait accompagnée d’une suppression de 130 000 emplois : la décision de couper les dépenses publiques – tout en augmentant les prélèvements – a donc un coût social important.

Mais les commentateurs des chaînes d’information le répètent à l’envi : nous n’avons pas le choix, notre pays est endetté jusqu’au cou, il faut en passer par là pour réduire le déficit, une forme de vertu punitive de la purge budgétaire … même quand il est établi que la dégradation budgétaire est en grande partie due à la baisse des prélèvements obligatoires depuis 2017 (et surtout en 2021 et 2022) ?

Oui, nous n’aurions pas le choix ! et il n’existe pas d’alternative moins douloureuse et plus crédible…

C’est pourtant ce qu’a affirmé le Nouveau front populaire (NFP), qui avait présenté sa propre stratégie budgétaire le 9 octobre 2024 et qui l’a partiellement mise en œuvre en commission des finances et en séance publique (où l’examen des recettes n’est pas encore terminé). Comme le gouvernement, le NFP compte lever de nouvelles recettes. Mais dans une plus grande mesure, puisqu’elles sont chiffrées à 49 milliards d’euros, contre 30 pour le PLF 2025. Au-delà des montants, leurs stratégies divergent.

Oui, on peut gouverner à gauche et c’est même plus crédible !

La dissemblance majeure tient à l’usage des recettes : le NFP consacre donc une partie des 49 milliards à réduire le déficit budgétaire et le reste à financer des dépenses publiques dites d’avenir. La philosophie est très différente de celle du gouvernement Barnier, qui est centrée sur la simple réduction du déficit, au prix d’effets récessifs significatifs (la moitié de la croissance). À l’inverse, le contre-budget du NFP prévoit une augmentation des dépenses publiques. Comment est-ce que cela peut réduire le déficit public ?

D’abord, on peut retenir trois grandes sources de recettes fiscales :

- la suppression d’exonérations de cotisations sociales (pour les salaires au-dessus de deux fois le Smic) et d’une partie du crédit impôt recherche (CIR) pour 11 Md€/an ;

- les différentes taxes sur le capital (ISF vert, suppression du prélèvement forfaitaire unique (PFU ou flat tax), taxation de l’héritage et des superprofits) pour 29,5 Md€/an ;

- la réforme de la taxe sur les transactions financières, de la taxe solidarité avion et de la fiscalité des collectivités locales pour 8,5 Md€/an.

Les nouvelles règles européennes exigent une réduction annuelle du déficit de 0,6 point de PIB, c’est-à-dire 18 Md€. Il resterait ainsi 31 Md€ (soit un point de PIB) pour les dépenses d’avenir. Les dépenses publiques proposées par le NFP pourraient générer 0,78 point de PIB d’activité supplémentaire en 2025 et 1,06 point de PIB en 2026, qui surmonteraient dès la première année les effets récessifs des augmentations d’impôts (0,66 point de PIB). On pourrait alors espérer une légère augmentation du PIB de 0,21 point, soit 6 Md€ de plus que les prévisions actuelles, avec quelques 3 Md€ de recettes supplémentaires. Au final, le déficit pourrait ainsi se réduire de 21 Md€ dès 2025. En 2026, sans autre impulsion budgétaire, le déficit se réduirait encore de 6 Md€ (0,21 point de PIB) imposant un nouvel effort de 12 Md€ pour atteindre l’objectif annuel : l’effort à réaliser en 2026 serait très inférieur à celui de 2025. Tout cela tout en restant dans le cadre budgétaire européen actuel (ce qui n’empêche pas d’exiger sa révision).

Nous n’avons ici parlé que des recettes ; la marge induite par un budget vertueux du NFP laisse la possibilité de débattre des efforts en matière de transition écologique, de services publics, de cohésion sociale : partout où le gouvernement Barnier propose d’attaquer l’os avec une scie.

Ainsi, le programme du NFP propose une stratégie budgétaire qui augmente les dépenses publiques, stimule l’activité économique et permet de dégager des recettes supplémentaires. Il y a bien une autre politique possible que celle proposée par le gouvernement Barnier. Et elle donnerait de meilleurs résultats pour la France.

Frédéric Faravel