Après des mois d’insistance de Donald Trump,la banque centrale des États-Unis (Fed) avait mi septembre baissé ses taux d’un quart de point1, espérant ainsi donner un coup de fouet à l’économie américaine, devant un marché du travail d’apparence vacillant. Un seul des douze votants s’était opposé à cette décision: le gouverneur de la Fed récemment promu par le président Donald Trump, Stephen Miran, qui voulait une diminution plus forte, d’un demi-point.

Mais ce que montre le compte-rendu des discussions (« minutes »), c’est que des responsables étaient au contraire réservés face à l’idée d’abaisser les taux directeurs. Ces responsables s’inquiètent de voir l’inflation s’éloigner à nouveau de la cible de 2%, fixée par la Fed et jugent peu probable une hausse rapide du chômage. Ces responsables ont malgré tout proposé mercredi 27 octobre une deuxième baisse d’un quart de point.

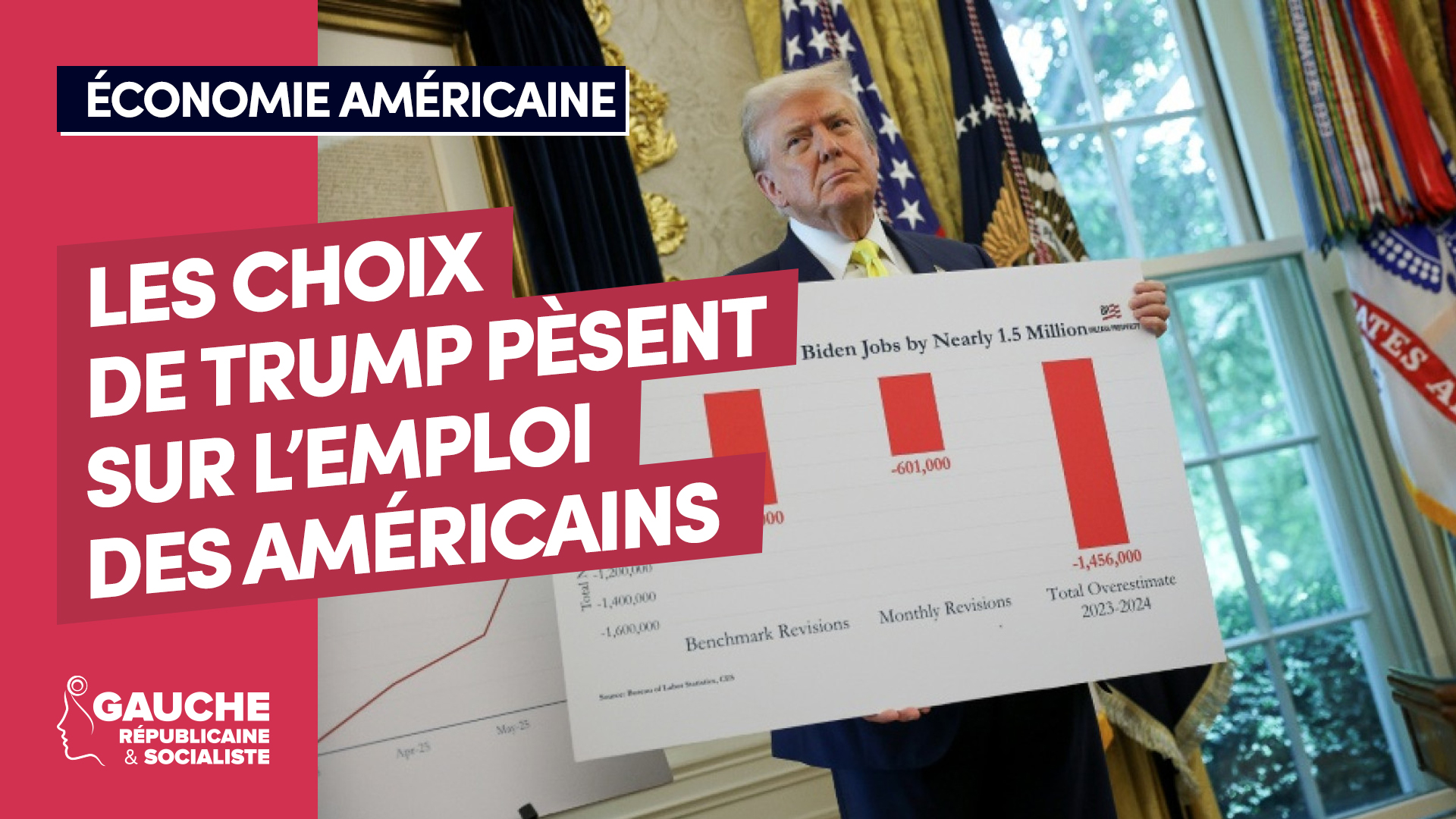

Mauvais chiffres de l’emploi

La raison de cet « emballement », sous pression politique, est qu’aux États-Unis, la situation s’est dégradée sur le front de l’emploi. Le taux directeur de la Fed influence les taux que les banques commerciales vont ensuite appliquer à leurs clients, ménages et entreprises. Les chiffres de l’emploi sont-ils à ce point inquiétant que la Fed décide donc d’abaisser le coût du crédit ? À première vue, non, le taux de chômage atteint 4,3 % aux États-Unis, pas loin du plein emploi. La France et beaucoup de pays européens pourraient envier de tels résultats. Mais confronté à la réalité économique et sociale, ce taux est trompeur et masque une situation embarrassante pour l’administration Trump.

D’abord, le chômage a augmenté. C’est le plus haut niveau depuis 4 ans. Et d’après des rapports récents, l’économie américaine crée beaucoup moins d’emplois qu’auparavant : 22 000 seulement en août 2025, alors que les prévisions tablaient sur 80 000 postes créés en juin. 13 000 emplois ont même été détruits. La croissance de l’emploi a commencé à ralentir en avril, au moment de l’entrée en vigueur des principaux droits de douane, décidé par l’homme orange, qui ont sans doute rendu les employeurs plus frileux. Et on peut ajouter au tableau le tour de vis sur l’immigration qui a affecté certains secteurs et les licenciements dans la fonction publique.

Un point noir doit être souligné : le chômage de longue durée. Plus d’un quart des chômeurs, soit près de deux millions d’américains, sont sans emploi depuis plus de 6 mois. C’est rare dans l’histoire de l’économie américaine. On a vu ça au moment du COVID-19 ou de la crise financière de 2008, mais sinon il faut remonter aux années 1980. Tout cela confirme que le marché de l’emploi est atone : les États-Unis d’Amérique compte plus de chômeurs que d’offres d’emploi. Des secteurs comme l’industrie, que Donald Trump avait promis de revitaliser, affichent de très mauvais chiffres. Le gouvernement relativise ces résultats très décevants. Le mois dernier, il les a même nié. Trump a viré la patronne du bureau fédéral des statistiques, l’organisme de référence sur le chômage.

Conflit juridico-politique avec la Réserve fédérale

L’inflation, qui reste élevée – près de 3 % – pourrait conduire toutefois un peu de prudence. Mais depuis l’été, les débats se déroulent dans un contexte politique tendu : la Fed est menacée de reprise en main par le pouvoir. Une de ses gouverneurs, Lisa Cook (première femme afro-américaine à siéger au conseil) a été limogée, un licenciement pour le moment suspendu par décision de la Cour Suprême le 1er octobre dernier. Le débat juridique tourne autour de la formulation des textes, qui permettent au président de démettre un gouverneur, s’il y a « un motif ». Sans en préciser la nature. Donald Trump en fait une interprétation large : il estime pouvoir disposer de leur sort « à [s]a discrétion », s’il juge qu’ils se sont mal comportés. Lorsqu’il a nommé juste avant la baisse des taux de mi-septembre son principal conseiller économique, Stephen Miran, à un poste vacant, ce dernier n’a pas démissionné de son poste à la Maison Blanche mais s’est simplement mis en retrait : une première dans l’histoire.

Les proches de Donald Trump, surtout ceux qui espère intégrer le conseil de la Réserve fédérale, et le président lui-même s’en prennent régulièrement au patron de la fed, Jerome Powell, qu’il surnomme « trop tard » pour sa tendance à temporiser. La Maison Blanche essaie également de lui imputer la responsabilité du dérapage des luxueux travaux de rénovation des bâtiments de la Fed. Face aux attaques de M. Trump, M. Powell a trouvé une parade efficace : il ne dit rien, ou pas grand-chose.

« M. Paradoxe » conviendrait mieux : « Jay » Powell est un avocat qui occupe un poste d’économiste. C’est un homme discret qui incarne l’une des fonctions les plus exposées au monde. C’est un républicain aux idées modérées, autant dire une espèce en voie de disparition. Il a été nommé à la tête de la Fed par un président républicain (Donald Trump), puis confirmé pour un second mandat par un démocrate (Joe Biden). a grandi dans une petite banlieue fortunée du Maryland, à quelques pas de Washington, où il réside toujours. Lycée de Jésuites, études de sciences politiques à Princeton puis de droit à Georgetown, il est le premier président de la Fed sans formation économique depuis l’éphémère George Miller, à la fin des années 1970. Après des passages dans l’administration Bush Sr, il mène une carrière d’avocat d’affaires à succès, à New York, ce qui fait de lui le président de la Fed le plus riche depuis les années 1940. C’est aussi un fan inconditionnel des Grateful Dead, groupe rock US iconique de la fin des années 1960.

L’homme, nommé en 2018 pour son côté consensuel, se révèle, en cette fin de mandat, farouche défenseur de l’indépendance de la Fed, quitte à s’aliéner le président des États-Unis. Depuis son retour au pouvoir, Trump se heurte au rempart Powell, qu’il a même envisagé d’évincer avant la fin de son mandat, en mai 2026. Fidèle à son habitude, M. Powell n’a pas répondu, mais a fait savoir qu’il utiliserait tous les moyens judiciaires à sa portée pour contester pareille décision, quitte à payer de sa poche les frais d’avocat. Mi-juillet, le plongeon de Wall Street à l’hypothèse d’un remplacement du patron de la Fed lui a apporté un soutien de poids. Le locataire de la Maison Blanche a fini par renoncer. Peut-être s’est-il rappelé ce que quelqu’un avait dit de M. Powell lors de la nomination de ce dernier, en 2018 : « Il est fort, il est déterminé, il est intelligent. » La citation est de Trump lui-même.

On sait en tout cas qu’elles ont été les premiers effets de l’assouplissement monétaire : la bourse de New York avait connu mi-septembre une série de hausses. Une politique monétaire accommodante est généralement favorable aux actions, il faut le dire, puisqu’elle permet aux entreprises de se financer à moindre coût. Ce sont toujours les entreprises de la tech qui ont vu leurs actions monter le plus : alphabet, la maison-mère de google a dépassé le seuil symbolique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, derrière NVIDIA, microsoft et apple.

Et maintenant, le shutdown…

En attendant, en l’absence d’accord sur le budget au Sénat, l’administration américaine est bloquée depuis le 1ᵉʳ octobre. Plus de 600 000 employés fédéraux ont été placés au chômage partiel et les agents pourraient se voir privés d’une partie de leur salaire. les effets du blocage de l’administration fédérale des États-Unis commencent à se faire ressentir dans le pays. Alors qu’aucune sortie de crise ne semble se profiler, beaucoup d’Américains s’attendent à voir dans les jours qui viennent l’impact économique direct du blocage politique, dû au désaccord au Sénat entre les républicains et les démocrates sur les questions budgétaires.

Aux États-Unis, les salaires fédéraux sont la plupart du temps versés en deux fois, le 1er et le 15 du mois. Si la première partie a globalement été assurée le 1er octobre, au premier jour du shutdown, de nombreux travailleurs n’ont pas reçu leur chèque mercredi. Dans un pays où l’épargne des ménages est beaucoup plus faible qu’en France, les conséquences risquent de se voir très rapidement. Avec également un effet néfaste sur la consommation. Les militaires, au nombre de 1,3 million, qui font partie des personnels jugés essentiels, sont confrontés à cette situation pour la première fois de l’histoire. En début de semaine, Russell Vought, directeur du bureau du budget à la Maison blanche, avait déjà provoqué un vent de panique parmi les agents fédéraux. Son bureau a émis une note qui mentionne la possibilité de ne pas régler les salaires à l’issue du shutdown.

Les impacts sur le secteur privé sont pour le moment moindres, mais ils vont s’intensifier. De nombreuses entreprises sont dépendantes des contrats fédéraux et ont reçu l’ordre d’interrompre leurs opérations. D’autres ont besoin d’approbations des autorités administratives pour poursuivre ou lancer des projets et sont obligées de suspendre leurs investissements.

Les principales institutions économiques américaines, dont la Réserve fédérale, sont désormais obligées de naviguer à vue : le bureau des statistiques, touché par le blocage, ne produit plus ses statistiques habituelles. Les chiffres très surveillés du marché de l’emploi, en berne ces derniers mois, n’ont pas été publiés début octobre. L’agence a rappelé des salariés pour produire ceux concernant l’inflation.

Frédéric Faravel

1 à toutes fins utiles, on rappellera que le taux directeur est le taux d’intérêt fixé par une banque centrale pour les prêts qu’elle accorde aux banques.