La cession d’un peu plus de 50% du capital d’Opella, filiale du groupe Sanofi à un fonds d’investissement américain a soulevé une tempête politique de plus en France. Elle risque de se perdre comme les autres dans le brouillard des indignations successives.

Alors faut-il s’indigner de cette vente d’un actif industriel français, après bien d’autres dont nous avons pu mesurer les conséquences désastreuses, ou y a-t-il d’autres motifs d’indignation plus sérieux que la vente elle-même dans cette affaire ?

La cession d’Opella au fonds américain CD&R représente l’aboutissement de la stratégie des dirigeants du groupe Sanofi, arrêtée depuis plusieurs années, qui s’est traduite d’abord par la constitution d’une filiale au sein de laquelle ils ont logé tous les produits grand public, délivrés sans ordonnance, afin, assuraient-ils, d’en permettre le développement… avant de décider de la vendre.

Un des produits phares de cette filiale de Sanofi est le Doliprane, l’antalgique le plus consommé par les Français (538 millions de boîtes délivrées en pharmacie l’an dernier) qui domine largement le marché français du paracétamol, mais il y en a bien d’autres (Mucosolvan, Dulcolax, Maalox…), des vitamines, des anti-allergiques…

Opella a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 5,2 milliards d’euros en 2023. Elle a été valorisée 16 milliards d’euros pour son rachat par le fonds américain CD&R, soit environ 14 fois son EBITDA (acronyme anglais qui en français signifie : bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) estimé pour 2024. C’est un ratio élevé pour un rachat d’entreprise, mais pas forcément dans le secteur de la santé/ pharmacie pour lequel la valorisation moyenne retenue pour l’acquisition d’une entreprise est de 13,7 fois l’EBITDA. Ce chiffre traduit surtout la forte rentabilité des capitaux investis dans les secteur de la santé (cela aurait-il un lien avec le déficit de la sécurité sociale ?). Mais la rentabilité des investissements dans les nouveaux médicaments de lutte contre le cancer ou dans les nouveaux vaccins est infiniment supérieure à celle d’un médicament comme le Doliprane dont la commercialisation a commencé en 1964. En résumé, le doliprane ça rapporte, mais pas assez, alors Sanofi s’en débarrasse.

SANOFI, un groupe français : vraiment ?

C’est la première question que l’on doit se poser pour mesurer la perte éventuelle de souveraineté économique liée à une telle opération, puisque le capital d’Opella est détenu jusqu’à maintenant par sa maison mère, SANOFI. Cette dernière est la lointaine héritière d’une société créée par le groupe Elf Aquitaine (racheté par Total) pour diversifier ses activités.

SANOFI est un groupe pharmaceutique dont le siège social est à Paris, mais c’est avant tout un groupe multinational dont les attaches avec la France sont de plus en plus ténues.

Le capital de Sanofi, valorisé à environ 125 milliards d’euros, est détenu à hauteur de 67% par des « institutionnels étrangers », 10,8% par des « institutionnels français », 9,4% par L’Oréal, 5,3% par des actionnaires individuels, 2,6% par les employés, 4,9% par divers actionnaires.

Les « institutionnels étrangers » qui détiennent plus de 2/3 du capital de Sanofi, sont des banques, des fonds de pensions, des fonds d’investissement publics ou privés, tous en quête d’actifs financiers rentables. Ils ont pris une place croissante dans la détention des grandes entreprises françaises et dans le fonctionnement du capitalisme qui se trouve de ce fait de moins en moins national.

Parmi les actionnaires institutionnels étrangers, les actionnaires américains occupent une place prépondérante avec 44,1% du capital de Sanofi, suivi par les Britanniques avec 16%. Les actionnaires américains pèsent donc d’un poids déterminant dans les décisions du groupe Sanofi, bien avant la cession d’Opella.

Le directeur général du groupe est un britannique, Paul Hudson, c’est lui qui dirige l’entreprise et non le président du conseil d’administration, Frédéric Oudéa qui a trouvé là un moyen rémunérateur de passer sa retraite après son départ de la direction de la société générale.

Dans les entreprises comme ailleurs, celui qui possède commande.

On rappellera, de ce point de vue, que Paul Hudson expliqua en 2020 qu’il était normal que son groupe serve prioritairement les États-Unis en vaccins contre le Covid, avant la France. Il dut se rétracter après le tollé provoqué par ses déclarations.

Dépendant de l’étranger par les détenteurs de son capital, Sanofi l’est également par son activité puisqu’il réalise plus des trois quarts de son chiffre d’affaires hors de France

Les États-Unis représentent par exemple près de 25% du chiffre d’affaires d’Opella tandis que la France n’en représente qu’environ 10%.

Un fait montre plus que tout autre combien le cœur des intérêts du groupe Sanofi ne se trouve plus en France, ni même en Europe, mais ailleurs. Selon le « Center for Responsive Politics » (organisme à but non lucratif basé à Washington, fondé en 1983 par un démocrate et un républicain, dont un des objectifs est d’évaluer l’impact du lobbying sur les décisions politiques), les dépenses de lobbying de Sanofi en 2019 se sont élevées à plus de 5 millions de dollars (5 117 000 $) aux États-Unis ; dans le même temps, selon la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), elles n’ont guère dépassé 10 000€ en France. Cela témoigne soit de l’incorruptibilité des élus français, soit de l’indifférence de Sanofi quant aux décisions prises par les autorités publiques dans notre pays en matière de santé publique.

Qu’en est-il de sa filiale Opella ?

Opella ne produit pas le principe actif du doliprane, ce qui est quand même le plus important. Celui-ci est importé, essentiellement de Chine, comme il l’était avant la crise du COVID. Les usines françaises d’Opella ne font que pratiquer l’opération d’enrobage de ce principe actif et la mise en boîte du médicament avant sa distribution.

Il est donc difficile, dans ces conditions, de présenter l’acquisition de la société Opella par un fonds d’investissement américain, comme la perte d’un élément essentiel de notre souveraineté économique et sanitaire. Dans l’état actuel des choses, même si l’acquisition de la filiale de Sanofi était bloquée par le gouvernement, nous pourrions tout aussi bien nous retrouver privés de Doliprane faute de principe actif permettant de le fabriquer, si les Chinois ou les Américains qui en produisent également, décidaient d’arrêter de nous en vendre.

C’est donc plutôt de ce côté-là que se trouve le problème essentiel que les Français et les Européens doivent résoudre rapidement, celui de reconstruire une industrie chimique permettant de produire chez nous les principes actifs des principaux médicaments.

C’est là que le bât blesse.

La difficile relocalisation de la production en France et en Europe de principes actifs…

Sanofi, n’en est pas à sa première cession d’actifs. En février 2020, les activités commerciales et de développement de principes actifs de six de ses sites de fabrication (Brindisi, Francfort Chimie, Haverhill, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Újpest et Vertolaye, soit 3 450 salariés, ont été regroupés dans une entité dont Sanofi ne restait actionnaire qu’à hauteur de 30% du capital.

Cette nouvelle entreprise, dénommée EUROAPI, a été retenue en juin 2024 parmi les 13 sélectionnées pour bénéficier des aides publiques au titre des Projets Importants d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) consacrés au secteur pharmaceutique. Cependant, depuis son lancement en fanfare en 2020, elle accumule les déboires. En 2023, ses pertes se sont aggravées pour atteindre 190 millions d’euros. Le titre a perdu 60% de sa valeur en une seule journée le 10 octobre 2023, à l’annonce de ses perspectives financières revues nettement à la baisse. Les difficultés s’accumulent malgré le soutien public. Euroapi a commencé à développer ses activités alors que les coûts de l’énergie et les coûts de production en général explosaient en Europe, compromettant sa rentabilité déjà mal assurée. Un plan de restructuration est en cours. Treize principes actifs seront abandonnés, deux des six usines du groupe (Haverhill et Brindisi) pourraient être vendues. L’État, qui détient, à travers Bpifrance, 12 % du capital d’Euroapi, assure, quant à lui, suivre « de très près » le dossier… comme toujours, mais n’a pas été très efficace pour éviter d’en arriver là.

Des observateurs et les syndicalistes du groupe considèrent que ces difficultés étaient prévisibles, au-delà des aspects conjoncturels qui les ont aggravées. Sanofi avait regroupé dans l’ensemble Euroapi des sociétés dont certaines étaient déjà faiblement rentables ou déficitaires, en utilisant le discours sur la relocalisation de la production de principes actifs en France et en Europe pour nettoyer ses comptes et se débarrasser d’activités peu rentables, avec le soutien des fonds publics, après avoir sous-investi pendant les années précédant cette réorganisation.

… et du paracétamol

Les Français se sont aperçus en 2020 que les médicaments qu’ils consommaient, y compris les plus banals comme le paracétamol, n’étaient plus produits ni en France ni en Europe et que l’interruption des courants commerciaux (soit en raison d’une catastrophe sanitaire comme ce fut le cas, mais ce pourrais l’être également pour d’autres raisons : catastrophes naturelles, guerre, etc.) ne nous permettait plus de trouver dans nos pharmacies notre Doliprane, ou tout autre médicament contenant du paracétamol.

Emmanuel Macron et son gouvernement, qui semblent avoir découvert cette réalité en même temps que l’ensemble des Français, on alors engagé des négociations avec les groupes pharmaceutiques. En 2020, l’État accepta d’arrêter de baisser le prix du paracétamol en échange d’engagements des groupes pharmaceutiques de relocaliser la fabrication du principe actif de ce médicament.

Le groupe Seqens, spécialiste français de la fabrication de principes actifs est devenu l’acteur majeur de cette relocalisation de la production du paracétamol. Il a entrepris la construction d’une usine de production de 10 000 tonnes /an de paracétamol, dont le coût devrait être de 100 millions d’euros, à Roussillon dans l’Isère. La livraison du médicament devrait commencer en 2026.

Mais Seqens n’est pas une PME française qui invente tout à partir de rien. C’est un groupe mondial très présent aux USA, en Inde et en Chine et qui occupe une position importante sur le marché des principes actifs, notamment celui du paracétamol. Son président, Robert Monti, explique les conditions de la reprise de production du paracétamol en France (interview sur le site internet de l’entreprise) : « Nous allons investir environ 100 millions d’euros, dont 30 à 40 % d’aide publique sous forme de subventions et d’avances remboursables, pour la construction d’une nouvelle unité haute performance de production de paracétamol sur le site de Roussillon, en Isère. Cette unité va nous permettre d’enrichir notre dispositif de production avec 10 000 t/an de capacités à Roussillon qui viendront s’ajouter à nos 8 000 t/an de capacités à Wuxi, en Chine.

Nous partirons du para-aminophénol ou PAP pour la production de paracétamol. C’est un intermédiaire que nous produisons déjà à Tanxing, en Chine, pour lequel nous sommes leader mondial. Cette capacité de PAP sera largement suffisante pour alimenter, en toute sécurité et en nous appuyant sur les meilleures techniques disponibles, nos deux usines de Wuxi et de Roussillon. Nous sommes donc très engagés dans ce domaine et nous allons continuer d’investir. Nos clients UPSA et Sanofi ont pris des engagements très importants sur le long terme pour que le nouvel atelier soit nourri durablement en termes de volume. La production de Roussillon sera réservée pour les Français et les Européens. Et nous nous positionnerons aussi sur le marché américain depuis Roussillon. Les autres territoires seront desservis depuis Wuxi. Les deux usines disposeront donc d’une complémentarité géographique mais également technologique, puisque les deux sites seront équipés de technologies de granulation différente. »

C’est donc la combinaison des forces d’un groupe international, s’étant développé en Chine d’abord, du soutien de l’État français à l’investissement et de l’engagement d’un volume d’achat des groupes pharmaceutiques français que résulte la possibilité de relancer la production en France. Au passage, Robert Monti indique que si l’usine de Roussillon travaillait avec les mêmes procédés de fabrication que ceux de ses usines chinoises, les coûts de production seraient de 20% supérieurs à ce qu’ils seront dans l’usine de Roussillon, pour laquelle Seqens a développé de nouvelles technologies différentes de celles utilisées en Chine et permettant de faire des économies. Cela fait réfléchir sur ce qui constitue la compétitivité de l’industrie chinoise et sur la difficulté à soutenir la compétition.

Seqens n’est pas le seul à relancer le paracétamol made in France. A Toulouse, une start-up, Ipsophène, s’engage dans la construction d’une usine pour démarrer « la production en 2025, en montant progressivement en puissance, pour atteindre une capacité de 4 000 tonnes à partir de 2027 », selon Jean Boher, son président. Le succès dépendra du soutien de l’État et des acheteurs potentiels, car le produit sera plus cher que les produits concurrents bien que moins polluants.

On peut sérieusement se demander s’il ne serait pas plus utile que BPI France dépense son argent (c’est-à-dire le nôtre) à soutenir les entreprises qui investissent pour relocaliser la production de principes actifs en France, plutôt qu’en prenant une part de capital dérisoire dans Opella, devenue propriété d’un fonds d’investissement américain.

La cession d’Opella est-elle grave ?

Bien qu’Opella ne puisse pas être considérée comme une entreprise stratégique pour les raisons indiquées plus haut, sa cession à un fonds américain n’est pas une bonne nouvelle.

L’activité d’encapsulage et de mise en boîte du doliprane est complémentaire de la production de principe actif qui pourrait se développer en France dans les prochaines années. Elle pourrait faire défaut le moment venu si cette activité est démantelée par les nouveaux propriétaires des installations industrielles françaises d’Opella.

Le développement de la production de principe actif en France dépend d’engagements à long terme d’achat pris par Opella et son actionnaire majoritaire, Sanofi, dont rien ne peut garantir qu’ils seront tenus dès lors que le groupe passera sous contrôle américain.

Le fonds américains CD&R n’est pas une institutions philanthropique. Son objectif est d’acheter des sociétés, de les rendre plus rentables en jouant sur tous les leviers qui peuvent le permettre, avant de les revendre avec profit. La réduction des effectifs est un des leviers et aucun ne sera négligé. Les inquiétudes pour l’emploi des salariés français d’Opella sont donc légitimes. Que deviendront les 1 700 emplois en France, notamment à Lisieux et Compiègne ?

Les exemples passés de rachats de sociétés françaises par des sociétés américaines ont laissé un goût amère. Personne n’a oublié le rachat de la branche énergie d’Alstom par General Electric, les promesses qui l’ont accompagné, notamment en termes d’emplois et la suite, c’est-à-dire les fermetures de sites, le transfert de ce qui intéressait GE et la perte du reste, notamment d’une partie du savoir-faire, l’organisation d’un coûteux rachat imposé à EDF par Emmanuel Macron devenu président après qu’il avait permis le dépeçage d’Alstom comme ministre de l’économie.

Un des membres du Conseil d’administration de Sanofi au moins sait tout des conditions de vente aux Américains d’une grande entreprise française et de ses conséquences ; il s’agit de Patrick Kron, qui a organisé le bradage de la branche énergie d’Alstom dans le dos du gouvernement français, sans oublier de se faire grassement rémunérer au passage pour ce haut fait d’armes (6 609 912 € de rémunérations en tant que PDG d’Alstom en 2016 – deuxième position des patrons français les mieux payés à l’époque, 4 millions de bonus quand il quitte Alstom en janvier 2016 et une retraite chapeau de 10 millions). C’est sans doute en raison des compétences acquises à cette occasion qu’il fait partie du Conseil d’administration de Sanofi.

Le rachat d’Alcatel Lucent par Nokia, auparavant, avait obéi au même scénario.

L’accord tripartie protège-t-il Opella et ses salariés ?

D’après le journal Le Monde du 21 octobre 2024, l’accord passé entre Sanofi, CD&R et le gouvernement français prévoit les garanties suivantes :

- La pérennité des usines de Lisieux et Compiègne et le maintien « d’un niveau minimum de valeur ajoutée produit sur ces sites pendant cinq ans »(On appréciera le flou de la formulation). Une sanction financière, pouvant s’élever jusqu’à 40 millions d’euros, s’appliquerait en cas d’arrêt de production sur ces deux sites ;

- Une assurance sur le maintien de l’emploi en France, prévoyant « une pénalité de 100 000 euros par emploi supprimé par licenciement économique contraint » ;

- Un objectif d’investissement à hauteur de 70 millions d’euros sur cinq ans ;

- « Un maintien des volumes de production pour les produits sensibles d’Opella : Doliprane, Lanzor, Aspégic » ;

- Le maintien des engagements pour l’achat du principe actif du Doliprane (le paracétamol) auprès de l’entreprise Seqens, qui est en train d’en relocaliser la production en France, sous peine, en cas de non-respect de cette clause, d’une sanction de 100 millions d’euros ;

- Pour compléter le tout, l’entrée de BPI France au capital d’Opella, à hauteur de 2% du capital.

L’expérience montre que ce type d’accord ne représente jamais un engagement réel du groupe étranger acheteur de l’entreprise française. Les promesses faites ne résistent jamais à l’évolution de la situation économique et aux plans de restructuration conduits pour améliorer la rentabilité de la société acquise, dans des délais rapides, ceux des affaires dans lesquelles interviennent des fonds d’investissement, créés pour générer des plus-value rapides sur les acquisitions et non pour financer une stratégie de développement à long terme.

Enfin, les sanctions financières prévues sont dérisoires pour un fonds d’investissement qui gère 57 milliards de dollars d’actifs financiers en 2023.

Le gouvernement aurait-il dû interdire la cession d’Opella au fonds américain ?

Les moyens législatifs et réglementaires permettant au gouvernement de s’opposer à une telle acquisition existent (article L 151-3 et R 151-3 du code monétaire et financier). Ils lui donnent la possibilité de refuser une autorisation d’investissement étranger si celui-ci peut avoir pour effet de menacer la protection de la santé publique (entre autres cas de figure). Ce point de vue aurait pu être défendu dans le cas d’espèce, même s’il pouvait être contesté compte tenu de ce que nous avons indiqué plus haut.

L’offre alternative au fonds américain, présentée par un fonds d’investissement français PAI Partners, n’était en réalité pas tellement plus nationale que l’autre puisque le fonds français présentait son offre d’achat en consortium avec le fonds souverain d’Abou Dhabi ADIA, le fonds de pension canadien BCI et le fonds souverain singapourien GIC.

On notera au passage la place croissante prise par les fonds souverains contrôlés par des États dans le fonctionnement du capitalisme mondial. Nous sommes décidément de plus en plus loin de la libre concurrence entre agents économiques faisant valoir sur la marché libre leurs propositions pour répondre à la demande de consommateurs atomisés. Jamais les États par l’intermédiaire de leurs fonds souverains n’ont joué un rôle aussi important dans l’économie, en même temps qu’ils semblent impuissants face au pouvoir croissant des entreprises multinationales.

La seule solution véritablement française aurait donc été un rachat par l’État de l’entreprise mise en vente par Sanofi, Mais on voit mal ce qui aurait pu justifier la prise en charge par le contribuable français, pour plus de 8 milliards d’euros, d’une entreprise dont le contrôle ne représente pas un intérêt vital pour le pays. C’est d’ailleurs une solution que je n’ai guère vue proposée par tous ceux qui se sont indignés de cette vente.

Et la responsabilité de Sanofi dans tout ça ?

Ce qui mériterait sans doute d’être passé au peigne fin à l’occasion de la crise créé par cette nouvelle session, c’est le management du groupe Sanofi et la responsabilité de sa direction dans le déclassement progressif de ce groupe au niveau mondial. En quelques années, Sanofi est passé du 3e rang au 7e rang mondial des groupes pharmaceutiques.

Sanofi a arrêté ses recherches sur l’ARN messager deux ans avant la crise du COVID, ce qui montre la grande prescience de ses dirigeants. Il s’est fait doubler par les vaccins lancés par le duo Pfizer-BioNTech et par Moderna. Dans le cancer du sein, son candidat-médicament, l’Amcenestrant, sur lequel le laboratoire fondait une partie de ses espoirs, a été abandonné en 2022, faute de résultats probants.

Paul Hudson justifie la vente d’Opella par la nécessité de recentrer l’activité de son groupe sur des médicaments nouveaux à forte valeur ajoutée et ce qu’il appelle « le retour à la science ». Il n’est lui-même pas un scientifique, mais on espère que les équipes de Sanofi ne se sont pas trop éloignées de la science au cours de ces dernières années, malgré l’orientation de leurs dirigeants qui ont multiplié les plans de restructuration du groupe et réduit continûment le nombre de chercheurs.

En attendant de trouver de nouvelles sources de profits grâce aux molécules qui permettront de faire progresser l’immunothérapie et la lutte contre le cancer, Sanofi vend des actifs. Il préparerait maintenant la session de ses centres de distribution à l’allemand DHL. Et il programme une nouvelle réduction des coûts de 2 milliards d’euros en 2024.

Mais rassurons-nous, les actionnaires ne souffriront pas trop. Paul Hudson indique dans une interview au journal Le Monde du 23 octobre, qu’une partie des revenus tirés de la vente d’Opella leur sera destinée et le groupe a consacré 600 M€ au rachat de ses actions pour en faire monter le cours et mieux rémunérer ses actionnaires, plutôt qu’à financer la recherche.

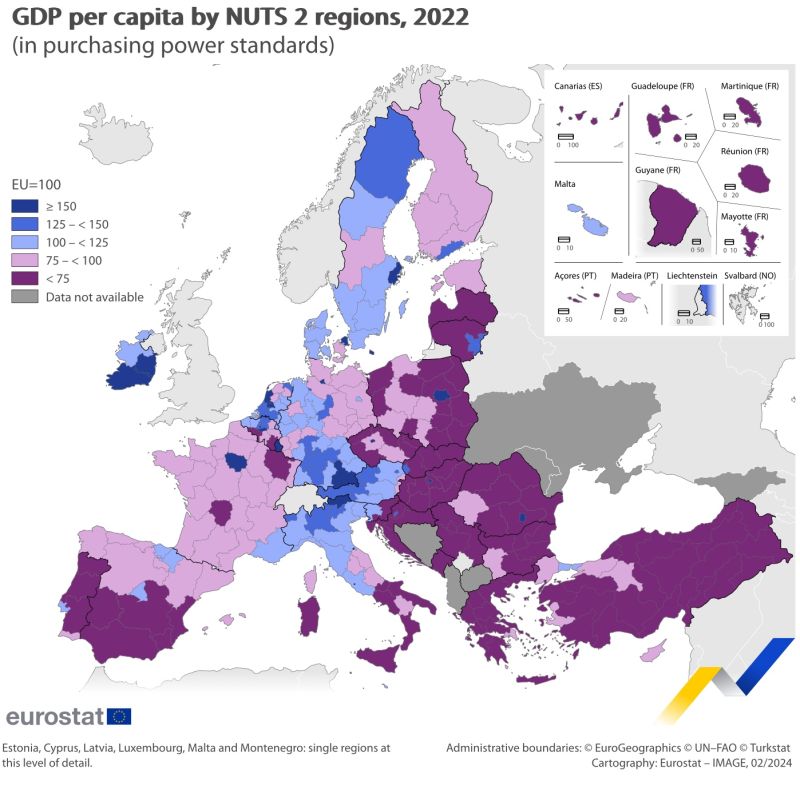

Plus fondamentalement encore, cette affaire montre la difficulté qu’il y a à construire ce que l’on appelle couramment « des champions nationaux », qui ne peuvent être que des compagnies multinationales, tout en s’assurant que ces entreprises gardent un lien fort avec leur pays d’origine, lorsqu’il s’agit d’un pays ayant une population de 68 millions d’habitants, un PIB de 3 000 milliards d’euros, et en conséquence un marché de consommation et une puissance financière forcément limités. Leur expansion généralement saluée à son commencement et soutenue par les pouvoirs publics, finit par les couper de leur base nationale française et les décisions stratégiques ne coïncident plus nécessairement avec l’intérêt national du pays.

C’est à cette question de l’insertion d’une économie de taille limitée, comme celle de notre pays, dans l’économie mondiale, sans aliéner totalement notre souveraineté, qu’il faut répondre, au lieu de se focaliser sur la vente d’une entreprise, aussi importante soit-elle.

Elle devrait occuper une place importante dans tout projet politique.

Jean-François Collin