Deux Amériques qui s’affrontent, ne se parlent plus, se haïssent viscéralement, considèrent la victoire de l’autre comme un péril démocratique, et se livrent à une guerre civique tous les deux ans, voilà la base de toute analyse politique digne de ce nom pour expliquer la situation électorale américaine. Difficile de le nier, entre l’Amérique blanche, rurale, évangélique, masculine et non diplômée, et l’Amérique colored, urbaine, peu croyante, féminine et diplômée, le dialogue est rompu. La première vote systématiquement pour le parti républicain et ses candidats, la seconde pour les démocrates.

Peut-on cependant imputer le résultat de chaque élection, depuis maintenant dix ans que Donald Trump a chamboulé le paysage politique américain, à une simple fluctuation de participation électorale de ces deux Amériques ?

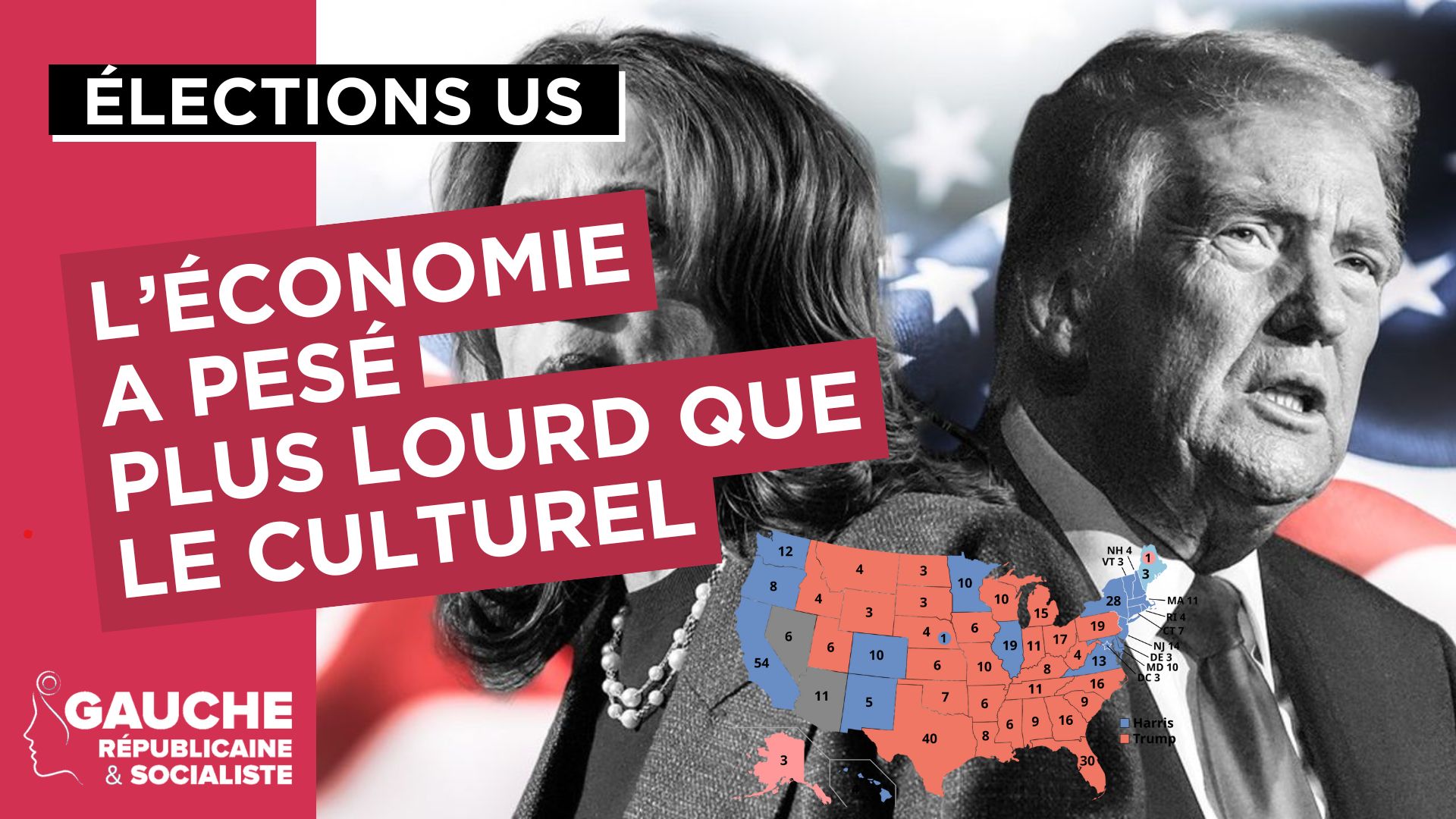

Le triomphe trumpiste, indéniable et sans appel, du 5 novembre 2024, invite à plus de prudence. A l’heure actuelle, Donald Trump réalise un score historique. Il dépasserait le parti démocrate au suffrage direct, une première en 20 ans, et pour la seconde fois seulement en 32 ans. Il accroît son nombre de voix par rapport à 2020, qui était déjà un record. Sous réserve des résultats définitifs au Nevada, il gagnerait cet Etat et ferait donc mieux qu’en 2016, quand il l’avait perdu de peu.

Les républicains reprennent également le contrôle du Sénat, en défaisant au moins 2 sénateurs démocrates sortants, et potentiellement encore deux autres d’ici la fin du décompte. Le résultat à la Chambre des Représentants n’est pas encore net, mais les tendances actuelles donnent les républicains gagnants, accroissant peut-être leur majorité de 2022.

Comment expliquer cette déroute démocrate, alors que Donald Trump et son colistier J.-D. Vance sont, selon les enquêtes d’opinion, largement plus impopulaires que Kamala Harris et Tim Walz ?

Alors que les mensonges et le coup d’Etat manqué de janvier 2021 ont marqué profondément les Américains, pas seulement démocrates. Alors les démocrates ont réussi leur stratégie de conquête des banlieues huppées ?

La réponse est toute trouvée pour les partisans de la théorie de la guerre culturelle. Pour la droite culturelle, les minorités auraient compris que le « wokisme » serait une impasse, la preuve, Trump progresse chez les afro-américains et talonne les démocrates chez les latinos, malgré (ou grâce, selon les plus radicaux) les multiples propos racistes tenus à l’égard d’à peu près toutes les minorités.

Pour la gauche culturelle, Gaza et le soutien à Israël seraient la cause unique de la défaite démocrate, qui aurait démobilisé les jeunes et les minorités, la preuve, la ville jadis démocrate de Dearborn au Michigan, majoritairement musulmane, a voté pour Trump, et les villes étudiantes du Michigan sont dans la même situation.

La guerre culturelle n’a pas eu lieu

Ces données électorales sont vraies, elles sont aussi anecdotiques.

La grande différence par rapport à 2020 et même 2016, c’est la bascule des indécis et des indépendants. Ils avaient largement plébiscité Joe Biden il y a 4 ans, Donald Trump y est fortement majoritaire cette année. L’électeur indécis et indépendant moyen américain est favorable à l’avortement mais opposé à l’immigration. Partant de ce fait, à chaque élection, les démocrates tentent d’orienter le débat sur l’avortement, et les républicains sur l’immigration.

Las, ces sujets n’étaient que les troisième et quatrième priorités des électeurs d’après les sondages de sortie d’urne. Le ciblage communautaire est également un échec pour les deux campagnes : les démocrates misaient grandement sur le basculement de l’électorat blanc et féminin, il n’a que peu bougé, et c’est en faveur des républicains. Les républicains misaient sur une participation renforcée des hommes blancs, ce fut le cas, mais les démocrates y ont légèrement comblé leur retard abyssal.

La première préoccupation des électeurs, l’avenir de la démocratie aux Etats-Unis, est un sujet partagé chez les bases démocrate, effrayée des annonces autoritaristes de Donald Trump, et républicaine, toujours persuadée d’un grand complot du Parti Démocrate ayant dérobé l’élection de 2020.

Finalement, le sujet qui a déterminé les indécis et les indépendants, c’est l’état de l’économie, et l’inflation considérable qui touche les Etats-Unis depuis 2021.

Si cette préoccupation arrive en seconde position nationalement, elle est la première dans les Swing States et chez les électeurs qui se sont décidés dans la dernière semaine avant le vote.

C’est d’abord et avant tout la mise en avant de ce sujet qui explique la victoire de Donald Trump. Il a réussi à tenir sa coalition, les évangéliques et la classe ouvrière blanche, en y agrégeant les indécis et les indépendants. En se faisant discret sur l’avortement et en martelant sur l’immigration. Les démocrates, en se faisant discret sur l’immigration et en martelant sur l’avortement, ont aussi maintenu leur coalition des diplômés, des minorités, des femmes et des urbains, même si elle est légèrement en retrait.

Ce qui semble manquer à la plupart des analyses, c’est qu’au-delà de la guerre culturelle, bien réelle, en cours au Etats-Unis, il y a une crise économique persistante, et que c’est celle-ci qui a déterminé les électeurs pas ou peu politisés, pour qui les appels du pied identitaire, d’un camp ou de l’autre, n’ont pas fonctionné.

Donald Trump, en parlant plus d’économie, et en s’associant avec des hommes d’affaires tout au long de la campagne, est apparu plus crédible sur le sujet. Il gagne largement dans des Etats où des référendums sur l’avortement ont été perdus par les républicains. La guerre culturelle n’a pas été déterminante la nuit dernière, les républicains comme les démocrates devraient s’en souvenir s’ils veulent engranger de futures victoires. Incapables de s’adresser à la classe ouvrière ou aux populations rurales, les démocrates américains reproduisent en boucle les mêmes erreurs que les gauches européennes « terra-novisées ».

En Europe comme en Amérique (et Bernie Sanders l’a redit), l’enjeu des gauches est de renouer avec les aspirations populaires

La morgue et l’élitisme d’une Hillary Clinton, déclarant en 2016 que les zones les plus dynamiques – comprendre, riches – du pays avaient voté pour elle et que ses opposants étaient déplorables, n’a fait qu’accentuer un divorce désormais bien consommé. Si le thème des élites urbaines progressistes contre le petit peuple conservateur est un lieu commun des Républicains depuis Nixon, déjà analysé par Thomas Frank en 2004 dans Pourquoi les pauvres votent à droite, force est de constater que l’establishement démocrate ne fait rien pour renverser cette tendance, qui aboutit à la répétition des mêmes débats et polémiques depuis l’élection de 2016.

Renouer avec les aspirations populaires à une vie meilleure sera nécessaire pour sortir de ce match joué en boucle depuis 3 élections présidentielles.

Du reste, l’élection de Donald Trump ne peut que nous inquiéter. Au-delà des politiques racistes et sexistes qu’il mettra en place aux Etats-Unis, et du climato-scepticisme forcené qui aura des conséquences sur la planète entière, le bouleversement géopolitique qui s’annonce doit nous faire réagir. Le protectionnisme annoncé et le retrait certain en Ukraine et probable de l’OTAN, doivent conduire les Européens, et au premier rang la France, à adopter une nouvelle stratégie de puissance et d’influence.

Augustin Belloc