Les 1% les plus riches allemands possèdent 22% du patrimoine, les 10% les plus riches 66%, et le coefficient d’inégalité en Allemagne, appelé Gini, n’est pas de 0,78 mais de 0,81. Plus il se rapproche de 1 plus une société est inégalitaire. Il était de 0,67 en 2000.

L’Allemagne, d’une des sociétés européenne les plus égalitaires, est devenue en 22 ans l’une des plus inégalitaires. Ces vingt ans ont vu 18 ans de participation au gouvernement du SPD, 15 ans la droite, 7 ans les écologistes et 4 ans les libéraux. Tous se sont accordés, malgré l’établissement d’un salaire minimum légal en 2014, pour détricoter l’économie sociale de marché, l’invention de la fin des années 1950 permettant le consensus historique entre classes populaires et moyennes autour de la démocratie.

Les revenus de la moitié de la population allemande ont baissé entre 1996 et 2016.

Les inégalités de revenus sont déjà bien documentées.

À l’occasion des élections de 2017, des études avaient exposé comment, depuis 1996, les 40% des Allemands gagnant le moins avaient perdu du pouvoir d’achat, quand les 25% les mieux payés avaient gagné jusqu’à 40% de pouvoir d’achat.

Alors que les comptes publics allemands d’avant le Covid démontrent un haut niveau de richesse nationale, que le chômage avoisinait les 5%, et les excédents commerciaux, record depuis dix ans, accumulaient dans le pays des quantités incroyables de capitaux, les 40% d’ouvriers, employés, indépendants avaient eux des conditions de vie inférieures à celles de leurs parents.

Cependant, la presse national-populiste allemande publiait à échéance régulière des articles exposant comment, en moyenne, les foyers allemands possèdent, en Europe, moins de patrimoine que les Grecs ou les Français. Le message implicite, c’est que ces 40% vivaient moins bien parce que leurs impôts alimentaient par l’Union Européenne les patrimoines des Grecs et des Européens. Voilà comment on empêche les classes populaires de découvrir leur communauté d’intérêts dans une zone économique, monétaire et politique.

Il n’y avait pas, dans le passé, en Allemagne de pression à l’achat du logement, ni à la constitution d’un patrimoine immobilier.

Grèce et France ont ici des traditions différentes. Les familles s’endettent tôt pour se constituer un patrimoine immobilier pour les vieux jours : elle est donc pensée comme une épargne de précaution. Mais ce phénomène ralentît en France avec l’explosion des prix immobiliers, qu’aucun gouvernement français n’a voulu endiguer.

L’Allemagne fut longtemps un pays de locataires, à l’offre de logements abondante et relativement abordable.

Dans la capitale allemande, au début des années 2000, plus de 45% des logements étaient propriété publique, gérée par la ville, des coopératives ou une régie de droit privé en main publique. Cela explique l’absence d’explosion sociale dans les années 2000-2010. Le revenu s’effritait peut-être, mais l’Allemagne connut entre 2003 et 2006 une crise immobilière qui baissa la part du revenu disponible consacrée au logement.

Depuis 2010, cependant, l’afflux de capitaux par les excédents commerciaux et ceux de la balance des paiements n’a pas trouvé de débouchés d’investissement, l’Etat refusant de s’endetter pour investir.

La ville de Berlin, elle, s’est séparée de l’essentiel de ses logements, se privant d’un instrument essentiel de régulation du marché immobilier.

C’est la ville où le prix à l’achat comme celui à la location a le plus progressé, obligeant en 2019 la ville à décréter un encadrement légal des prix des loyers, avec un maximum par m2 ne pouvant être dépassé sous la menace d’une amende de 50 000 euros.

Cette nouvelle « loi du maximum » rappelant les conventionnels de 1793, est attaquée devant la cour constitutionnelle, mais démontre surtout comment la ville s’est elle-même privée des outils d’intervention en privatisant n’importe comment.

Les capitaux ont partiellement rejoint, en Allemagne… le matelas : on estime à 1000 milliards d’euros l’épargne dormante sur des comptes courants des Allemands les plus fortunés, ceux du tiers prospère de l’Allemagne.

L’autre partie des capitaux, venue du monde entier, a alimenté une explosion des prix de l’immobilier.

Le coût du foncier a progressé de 80 à 300% dans les villes allemandes, les loyers suivant le même chemin dans la même proportion. Le revenu disponible des ménages modestes s’en est trouvé très directement réduit. C’est ce qui explique le divorce récent des classes populaires et de la démocratie sociale à l’Allemande.

A la suite des réformes antisociales du SPD et des écologistes entre 2003 et 2005, et des politiques pro-banque et « premiers de cordée » de Merkel, le vote de 2017 fut un vote de classe.

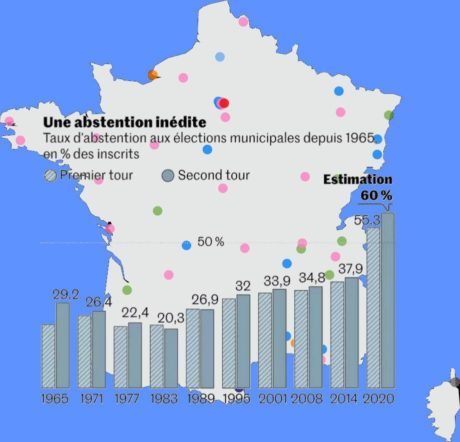

Les classes populaires ont choisi massivement soit les deux partis exclus du jeu démocratique et de la participation au pouvoir, les Linke à gauche, et l’extrême droite incarnée par AfD (cette dernière revenant au Bundestag avec 94 députés pour la première fois depuis 60 ans) ; soit l’abstention.

Les Verts et les libéraux du FDP sont en concurrence pour les mêmes classes sociales : les classes supérieures, celles qui ont bénéficié de l’évolution économique des dix dernières années, et qui, par conséquent, défendent une forme de statu quo européen.

SPD et droite merkellienne fondent de tous les côtés, partis des retraités et de classes moyennes ayant vu leur pouvoir d’achat stagner depuis 1996.

Si l’on reprend l’étude du DIW, voici la réalité des inégalités de patrimoine en Allemagne : alors que rapportée à la moyenne de la population, les Allemands devraient chacun posséder 150 000 € de patrimoine, les 50% les plus modestes n’en possèdent en moyenne que … 3700.

Ce n’est pas le Grec qui s’est constitué un patrimoine sur le dos de l’ouvrier allemand, mais bien le riche allemand, et d’après l’étude principalement un homme ouest-allemand.

Celui-ci ne se plaindrait, toujours d’après le DIW, que d’une chose : travailler 47 heures par semaine et manquer de temps libre.

Une étude de 2016 démontre que cette « plainte » des millionnaires allemands est particulièrement cynique : la baisse du chômage et l’appauvrissement des classes populaires vont de pair, parce que l’Allemagne a procédé depuis 1998 à une gigantesque baisse du temps de travail et des salaires pour les employés, ouvriers, précaires et indépendants.

En forçant la sortie de contrats à temps plein et indéterminés, les classes sociales élevées ont créé une servitude permanente pour les classes populaires.

Celles-ci ont dû accepter des contrats réduisant le nombre d’heures rémunérées pendant l’année, baissant leur revenu, pendant que l’indemnité chômage devenait, par les systèmes de contrôle violant l’intimité, une contrainte encore plus insupportable.

En moyenne, le temps de travail des 50% les plus modestes est passé entre 1998 et 2016 de 38 à 33 heures hebdomadaires, payées 33.

Incapable de vivre dignement dans ces conditions, on ne moufte plus au boulot. On ne se syndique plus. On ne se bat plus.

Il ne reste plus que l’acte du vote pour se révolter, et comme c’est la « démocratie réunifiée » qui dégrade autant les conditions de vie, c’est contre la démocratie que les classes populaires votent.

Les 25% les plus riches ont par contre maintenu leur temps de travail en moyenne au-dessus de 40 heures hebdomadaires payées 40. Ils n’ont partagé ni temps de travail, ni revenus. Et grâce à la spéculation immobilière et la spéculation financière, leur patrimoine progresse en valeur bien plus rapidement que l’inflation.

Dans le même temps, l’Allemagne a fait comme les autres pays européens, et réduit le niveau de prélèvements obligatoires des 25% les plus favorisés : suppression de l’impôt sur les revenus financiers, suppression de l’équivalent de l’ISF, réduction de la taxation de l’héritage, basculement des cotisations et des revenus de l’impôt progressif sur des taxes sans condition de revenu et des impôts indirects.

Les inégalités de revenus ont donc crû en Allemagne, et les inégalités de patrimoine révèlent qu’en plus la moitié des Allemands n’en ont pas.

La crise économique est donc explosive dans ce pays : sans patrimoine, pas de précaution possible contre des accidents économiques majeurs et dramatiques ; pas de patrimoine, c’est être livré, après les réformes Harz IV, à l’arbitraire des contrôles des modes de vie, jusque dans les décisions les plus intimes – peut-on se permettre de se marier, d’avoir un enfant, de vivre ensemble…

De plus, les montants gigantesques de capitaux inemployés, ou engloutis dans la bulle immobilière, n’ont aucune utilité sociale. En refusant de les mobiliser par la dette ou l’impôt, l’Etat allemand a gaspillé dix ans de prospérité pour protéger le quart des Allemands les plus prospères. Il n’a cependant pas satisfait les exigences de rendements des rentiers et cette pression politique explique la conversion de certaines classes supérieures à l’extrême-droite.

La crise du Covid frappe donc un pays où les inégalités dans la prospérité sont devenues tellement insupportables que les services secrets intérieurs le reconnaissent : la première des menaces à laquelle doit faire face la démocratie allemande, c’est l’extrême-droite.

Il faut dire, comme l’a révélé la crise sanitaire du Covid dans certaines branches, que le capitalisme allemand est expert dans l’utilisation de forts volumes de main-d’œuvre moins bien payées et sans culture syndicale, importées d’Europe de l’Est pour maintenir les salaires bas, et les dividendes élevés.

Dans le secteur de la viande, où Merkel arracha à Hollande des réformes européennes funestes à l’agroalimentaire français, les patrons ont fait venir, contre les règles de confinement, 30 000 ouvriers de Roumanie et de Bulgarie, pour les employer par des sous-traitants de paille à des salaires de misère, logés par ces mêmes sous-traitants dans des foyers insalubres à des prix démentiels, l’employeur récupérant par le loyer le salaire versé. Dans ces conditions, qu’un pasteur de Gütersloh qualifie « d’esclavage moderne », 50% des ouvriers ont contracté le Covid.

C’est cela, la compétitivité à l’allemande : la misère, l’exploitation, la maladie.

Il existe une petite musique en France liant les difficultés du pays « à l’hégémonie allemande en Europe, à l’Euro qui n’est que le Deutsche Mark masqué, à ces diktats allemands que sont les traités européens. »

Chacun de ces faits est le résultat d’une alliance consciente des bourgeoisies françaises et allemandes sur le dos de leurs classes populaires.

Les « fondés de pouvoir » de ces bourgeoisies se sont chargés de faire endosser ces politiques par les partis représentant les classes populaires et moyennes – Delors et Hollande en France, Schröder, Gabriel en Allemagne, entre autres, car ils sont bien trop nombreux pour tous les citer.

Dans les deux cas, les partis de la social-démocratie ont perdus les classes populaires et moyennes, l’un s’effondrant en dessous de 7%, l’autre passant de 42 à 14%. Les gauches ont été également emmenées dans ce voyage vers l’enfer : le total gauche en France est passé de 52% en 2012 à 25% aujourd’hui, et en Allemagne, de 57% en 1998 à 35% aujourd’hui.

Dans les deux cas, l’extrême-droite est devenu le parti des classes populaires.

L’amitié franco-allemande n’existe pas, comme l’expliquait Coralie Delaume en 2018, mais l’amitié des bourgeoisies touchant des dividendes, elle, est réelle.

Elles n’ont pas besoin de cohésion sociale, de paix sociale, d’unité nationale.

Daniel Guerin rappelait, dans son introduction de 1962 à la réédition de son livre de 1936 « Fascisme et Grand Capital » : « la solidarité de classe que la bourgeoisie française avait déjà témoignée, naguère, au vainqueur de 1871, lui inspirait de l’indulgence (voire de la sympathie) pour les régimes « forts » d’Allemagne et d’Italie, et un secret désir de s’entendre avec eux contre le prolétariat. »

La bourgeoisie allemande est effrayée : lorsque la crise pandémique paralysait les usines allemandes en Chine, ce sont les communistes chinois qui ont forcé leur réouverture, contre l’avis des propriétaires en Allemagne. Cela les a traumatisés : « quoi, je ne maîtrise pas mon capital en Chine ? »

Le protectionisme américain fermant la voie du marché occidental, il reste le marché intérieur. Angela Merkel cherche une alliance européenne pour une relance afin de permettre à la bourgeoisie de retrouver en Europe les marges perdues en dehors.

Mais il ne faut pas se leurrer : cette affaire se fera sur le dos des classes populaires. Emmanuel Macron, qui a ramené la bourgeoisie sociale française dans son comportement électoral à sa maison, la droite, l’a d’ailleurs déjà annoncé : la réforme des retraites passe avant la relance économique.

Ces politiques égoïstes et cupides des bourgeoisies franco-allemandes ont un défaut : si la démocratie cesse d’être sociale, le divorce des classes populaires de la démocratie condamne à mort celle-ci. La bourgeoisie peut espérer conserver le pouvoir, soit par la violence – et seul un mur de policier sépara Macron d’une chute du régime en décembre 2018 –, soit en se mettant elle-même à la tête du mouvement national-populiste, comme avec Johnson, Trump ou Bolsonaro. C’est en France la tendance du front souverainiste, qui crée le pont entre les intérêts bourgeois et le RN, ou en Allemagne, la tentation populiste de la CSU bavaroise et de la CDU de Saxe.

Les inégalités de revenus et de patrimoine en Allemagne sont encore plus marquées qu’en France. Le taux de pauvreté y est, avant le Covid, plus élevé qu’en France (17% contre 14%).

Si la France est le pays record du monde dans le paiement des dividendes, faisant de son capital le plus coûteux du monde, coût financé par les salariés, l’Allemagne est le pays record d’Europe du contraste entre richesse nationale et misère populaire.

Il faut créer les liens de conscience de classe entre Français et Allemands : ouvriers, employés, fonctionnaires, précaires, indépendants sont dans le même bateau, celui d’une galère où ils rament pendant que leur bourgeoisies sirotent des cocktails sur le pont. Ce n’est pas en levant les classes populaires l’une contre l’autre que l’on changera cela. Et ce n’est qu’en les reconquérant dans les deux pays que les deux Républiques, sociale et laïque en France, d’économie sociale de marché en Allemagne, pourront subsister.

Cela passe par rétablir deux priorités :

- logement, donc baisse des prix et rendements immobiliers ;

- et salaires, c’est à dire rééquilibrer le partage des richesses entre travail et capital au profit du travail.

C’est la condition pour reconstruire les systèmes de prévoyance solidaires, de santé, d’éducation, de sécurité matérielle.

Reconstruire une représentation politique des classes populaires dans les deux pays ne se fera pas du jour au lendemain. Cela ne se fera pas sous l’égide d’une bourgeoisie libérale écologique incapable de penser les conditions de production et de vie digne des classes populaires, aveuglée par l’individualisme de sa morale. Pourtant, c’est justement par la mobilisation des capitaux que la bourgeoisie refuse d’investir que le bien commun, social et écologique, peut être atteint.

Cela signifie, comme la ville de Berlin réinventant en 2019 la loi du Maximum des révolutionnaires français de 1793, ne pas avoir peur de penser comment contraindre le capital, ce qu’est le bien commun, comment subordonner le marché au bien commun, et reconstruire un pacte républicain.