Le samedi 11 octobre 2025, la Gauche Républicaine et Socialiste organisait ses journées de rentrée. Le premier des débats de l’après-midi était consacré au thème : La gauche est-elle condamnée à faire 30% des voix ? avec

– Vincent Jarrousseau, photojournaliste, documentariste et réalisateur

– Renaud Large, Fondation Jean-Jaurès, rédacteur du rapport sur la « troisième gauche »

– Corinne Narassiguin, sénatrice, secrétaire nationale du PS

– David Cayla, économiste et essayiste, Maître de conférences à l’université d’Angers, responsable de la GRS

Le débat était animé par Damien Vandembroucq, membre du collectif de direction national de la GRS.

A Lyon, la gauche se met en ordre de bataille

Mardi 4 novembre, à Lyon, la majorité de gauche et écologiste lance officiellement sa campagne pour les municipales de 2026. Grégory Doucet (élu écologiste et maire de Lyon) se positionne comme chef de file de cette alliance de la « gauche républicaine et socialiste », comme la nomme Rue 89 Lyon. Autour de Doucet on retrouve les partis comme le Parti socialiste, le Parti communiste français, l’Après, Génération·s, Place publique, Voix commune et, évidemment, la Gauche Républicaine et Socialiste autour de notre camarade Adrien Drioli. Lors de ce lancement place Antonin-Jutard (3ᵉ arrondissement), le Maire Grégory Doucet a déclaré que « chacun devra avoir sa place pour 2026 ». La campagne de cette gauche unie portera avant tout sur les préoccupations concrètes et quotidiennes des classes moyennes et populaires de Lyon : services publics, logement, l’accès à la propriété via le bail réel solidaire, encadrement des loyers… Ce positionnement se fait avant même la dimension écologique, ce qui marque un ordre de priorités explicite pour cette alliance, alors que d’autres font le choix d’une aventure solitaire face à une offensive brutale d’une droite au parfum ultra-conservateur avec Jean-Michel Aulas. La campagne se veut également participative : un rendez-vous prévu le samedi 8 novembre en presqu’île pour présenter les résultats d’une « Grande écoute », série d’échanges avec les habitants que les Verts avaient lancé dès l’été dans tous les arrondissements. La majorité de gauche à Lyon entre désormais en campagne, et reprend l’initiative après que les droites ont fait beaucoup de bruit depuis la rentrée.

« Macron, du ruissellement au 10 septembre » – Emmanuel Maurel invité de « Penser, c’est chouette »

« Penser, c’est chouette » a reçu Emmanuel Maurel, député, membre fondateur et animateur national de la Gauche républicaine et socialiste, à la veille du mouvement « Bloquons tout » du 10 septembre 2025. Ils lui ont demandé de leur présenter sa vision de la situation dans laquelle se trouve la France, pourquoi nous en sommes là et quoi faire pour inverser la tendance afin de redresser la situation économique, politique et sociale et d’améliorer la vie des Français.

Découvrez le programme de la GRS pour la Fête de l’Humanité 2025

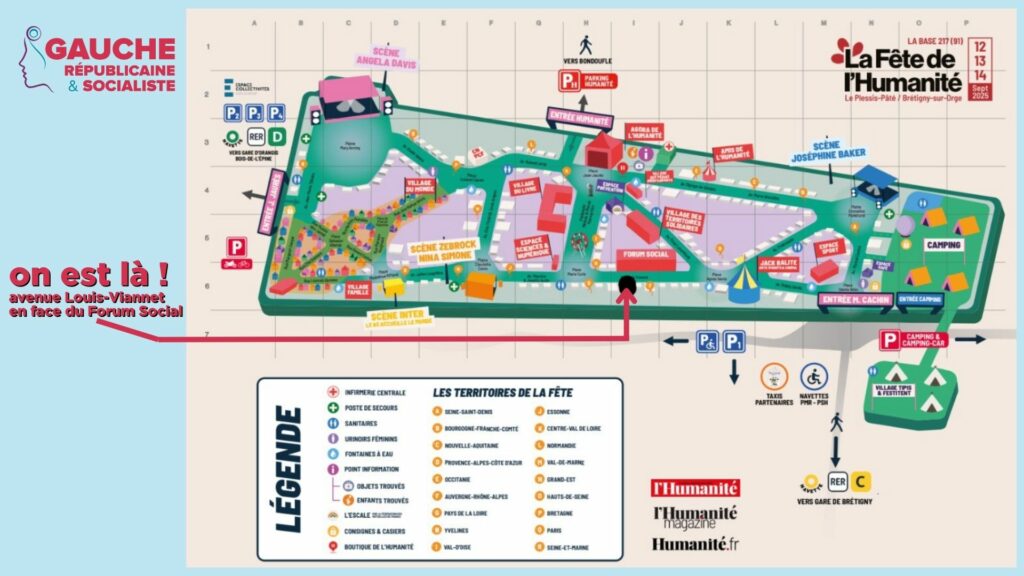

Comme les années précédentes, la Gauche Républicaine et Socialiste sera présente avec un stand à la Fête de L’Humanité (Base 217 au Plessis-Pâté, gare RER de Brétigny-sur-Orge) dans l’Essonne.

Nous vous accueillerons avec notre bar, notre librairie, des séances de dédicaces et quelques débats : notez d’ores-et-déjà le verre de l’amitié et l’intervention d’Emmanuel Maurel le samedi à 14h et le débat Benjamin Morel/Rémi Lefebvre le même jour à 17h. Notre Stand se situera cette année Avenue Louis-Viannet, en face du forum social (côté place Marie-Curie -cf. plan de la fête en bas de page).

Découvrez nos RDV et activités sur notre Stand qui sera ouvert dès le vendredi 12 midi.

| Vendredi 12 septembre : – ouverture du stand de la Gauche Républicaine et Socialiste à midi – inauguration du stand du Parti de la Gauche Européenne à 16h00 (Place du Colonel-Fabien) |

| Samedi 13 septembre : – ouverture du stand de la Gauche Républicaine et Socialiste à 10h00 – Verre de l’Amitié de la GRS à 14h00 |

- Séances de Dédicaces :

- 15h30 : David Cayla, économiste et essayiste

- 16h15 : Chloé Petat, membre du collectif de direction de la GRS et spécialiste du transport ferroviaire

- Le débat du samedi – 17h :

Rémi Lefebvre et Benjamin Morel débattront avec vous sur le thème : « La Gauche et les institutions ».

Comment aborder les prochaines élections présidentielles ? Quelle réforme institutionnelle peut-elle ou doit-elle défendre ?

| Les livres de Rémi Lefebvre et Benjamin seront évidemment disponibles dans la librairie du stand de la GRS. N’hésitez pas à demander à nos deux politistes de vous faire dédicacer leurs ouvrages. |

| Dimanche 14 septembre : – ouverture du stand de la Gauche Républicaine et Socialiste à 9h30 – Le débat du dimanche – 11h00 : « Peut-on encore mener une politique de gauche distincte dans une commune ? » Débat libre introduit et animé par Frédéric Faravel, Nathalie Moine et Adrien Drioli… |

et tout le week-end sur le stand de la GRS…

Pour un sursaut collectif à gauche

communiqué de presse de la Gauche Républicaine et Socialiste, mercredi 2 juillet 2025

Dans un monde chaotique et violent, défiguré par la montée des nationalismes, de la prédation économique et de l’obscurantisme, il est vital d’inventer un nouveau chemin progressiste.

Aucun pays n’est épargné par la vague brune. L’Europe, longtemps considérée comme un continent attaché aux libertés fondamentales et à un certain modèle social, voit prospérer sur son sol des forces politiques fascinées par les modèles autoritaires et brutaux.

Parce que nous refusons cette grande régression idéologique, parce que nous restons des militants du progrès dans la justice, nous en appelons à un grand sursaut collectif.

Face à l’adversité, la gauche française a toujours su se rassembler quand l’urgence l’exigeait, comme l’a montré la création rapide du Nouveau Front Populaire en juin 2024. Il faut donc saluer toutes les initiatives qui vont dans le sens de l’unité du camp progressiste.

Si l’idée d’un processus politique permettant l’émergence d’un candidat commun à l’élection présidentielle de 2027, tel que discuté aujourd’hui à Bagneux, est intéressante, elle ne peut se substituer au débat programmatique et à la nécessité d’un large rassemblement.

L’essentiel reste pour nous l’élaboration collective d’une plateforme commune de transformation économique, sociale et écologique capable d’enrayer le déclin du pays.

La France connaît une grave crise industrielle, un recul préoccupant de ses services publics, une érosion de sa souveraineté dans des domaines essentiels, la dégradation du travail, un déni croissant des réalités écologiques et scientifiques et, enfin, un affaiblissement de son pacte républicain. La gauche ne retrouvera de la crédibilité et de la force que si elle est capable de répondre à ses défis existentiels.

Pour fédérer les classes populaires autour de la République, pour créer une dynamique susceptible de rassembler une majorité de Français, l’élaboration d’une plateforme commune de transformation est une étape indispensable.

Drapeaux en berne pour le pape François : « Non, la République n’a pas à porter le deuil d’un chef religieux » – tribune dans Marianne

Le gouvernement a décidé de mettre les drapeaux français en berne sur les bâtiments publics samedi 26 avril, jour des funérailles du pape François. Une décision que critiquent, dans cette tribune publiée dans Marianne le 24 avril 2025, plusieurs personnalités juridiques, associatives, politiques ou universitaires au nom de la laïcité.

En décidant de mettre les drapeaux en berne pour la mort du pape François, Emmanuel Macron engage la Nation dans un deuil qui n’a rien de républicain. Ce geste n’a rien d’automatique : la France ne l’a pas fait pour Benoît XVI, ni pour Jean-Paul Ier. Elle ne l’a accordé qu’à des figures dont le rayonnement dépassait tout cadre spirituel ou dogmatique – Nelson Mandela, la reine Elizabeth II, le roi Hussein de Jordanie.

Or le pape, quel qu’il soit, reste avant tout une autorité religieuse. François n’échappe pas à la règle. Chef d’un État dont la vocation première est religieuse, il est l’incarnation du dogme catholique. Si ses prises de position sur le climat ou les inégalités ont pu séduire au-delà de l’Église, elles ne font pas de lui une figure universelle dont les valeurs rejoignent celles de notre République.

Laïcité malmenée

Mettre les drapeaux en berne, c’est associer symboliquement l’ensemble de la République à cette peine. C’est demander à des millions de citoyens, croyants d’autres religions, agnostiques, athées ou indifférents, de porter un deuil qui n’est pas nécessairement le leur.

C’est une confusion grave entre ce qui relève de l’intime et ce qui engage l’État, le peuple, la nation. Dans une République laïque, on ne pleure pas au nom de tous en fonction d’un culte.

Ce n’est pas la première fois que le président malmène la laïcité. On se souvient de son discours aux évêques de France, appelant à « réparer le lien abîmé » entre l’Église et l’État.

De sa visite au Vatican, assumée comme une démarche « intime ». D’un déjeuner à l’Élysée avec bénédiction à la clé. Le report d’un projet de loi sur la fin de vie en raison de la venue de ce même pape. Plus récemment, il a allumé les bougies de Hanouka dans les salons de la République. À chaque fois, la même logique, la même confusion entre l’observance d’un principe fondamental de notre République qui impose à l’État la neutralité à l’égard des cultes et une laïcité édulcorée, envisagée comme sensible à tel ou tel culte selon les circonstances. Mais la laïcité n’est pas et ne doit pas être un principe à géométrie variable ! La laïcité n’est pas la coexistence des religions sous le regard bienveillant de l’État. Ce n’est pas un dialogue interreligieux orchestré depuis l’Élysée. Ce n’est pas l’État qui s’incline devant les dogmes.

La laïcité, c’est la séparation. C’est la liberté absolue pour chaque citoyen de croire, de ne pas croire, de ne pas savoir, de douter, de changer d’avis ou d’être indifférent à la chose religieuse. C’est la possibilité d’afficher ce que sont ses convictions dans le cadre de la loi, mais aussi de les garder pour soi si on le souhaite. Et le seul moyen d’assurer cela, réside dans la neutralité stricte de l’État face à toutes les croyances. C’est une République qui protège toutes les consciences, tous les individus, chaque citoyen sans préférence.

Ne pas ménager les sensibilités

À l’approche des 120 ans de la loi de 1905, il est plus que temps de remettre les pendules à l’heure. Cette loi fondatrice n’a pas instauré un quelconque respect qui serait dû aux religions – elle les a sorties de la sphère publique pour garantir la liberté de tous. Elle ne visait pas à ménager les susceptibilités religieuses, mais à permettre la souveraineté de l’espace civil et politique, un espace autonome, affranchie des dogmes.

Les bâtiments publics sont les temples de la République, pas ceux de la foi. Les drapeaux tricolores n’ont pas à s’abaisser pour honorer un chef religieux, aussi respecté et aussi respectable soit-il. Chacun est libre d’éprouver du chagrin. Mais personne ne peut imposer son ressenti à la communauté nationale toute entière.

La laïcité n’est pas la négation de la foi : elle est la condition de sa liberté. Mais la République ne peut être le réceptacle d’une seule partie de la population et de sa peine légitime. Elle ne reconnaît que les citoyens qui la composent, en cette seule qualité.

Signataires :

- Guillaume AGULLO, Référent Occitanie Printemps Républicain

- Cyprien ASSEH, Militant PS et Génération Charlie

- Pierre Nicolas BAPT, Vice-Président du PRG31 et référent du PRG à Toulouse

- Younès BEN HADOU, Référent jeunes du Printemps Républicain

- Béatrice BENABBES, Professeur d’espagnol, Vigilance Collèges Lycées

- Rouven BRANENBERG, Juriste, Secrétaire général du Printemps Républicain

- Marika BRET, Essayiste, Présidente Printemps Républicain

- Florence BRUTUS, Vice-Présidente de la Région Occitanie (PRG)

- Christelle CABANIS, Conseillère départementale du Tarn (PRG)

- Joseph CARLES, Maire de Blagnac (31) et Vice-Président de Toulouse Métropole

- Guylain CHEVRIER, Co-fondateur Vigilance Travail Social

- Nicolas COSTES, Militant associatif

- Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie

- Gilbert-Luc DEVINAZ, Sénateur (PS) du Rhône

- Lucas DUVAL, Millitant associatif et politique

- Galina ELBAZ, Avocate au Barreau de Paris

- Cécile FADAT, Élue et militante socialiste

- Sébastien FAGNEN, Sénateur (PS) de la Manche

- Philippe FOUSSIER, Vice-Président d’Unité Laïque

- Vincent GAREL, Conseiller Régional d’Occitanie

- Emmanuel GELLMAN, Printemps Républicain

- France GERBAL-MEDALLE, Docteur en géographie

- Delphine GIRARD, Vigilance Collèges Lycées

- Floriane GOUGET, Étudiante

- Jean-François GRILLET, Directeur Général Rezo 1901 et référent Rhône Alpes Printemps Républicain

- Jérôme GUEDJ, Député socialiste de l’Essonne

- Franck GUEGUENIAT, Porte-parole du PRG, Maire d’Épron (14)

- Éric JEANSANNETAS, Sénateur de la Creuse

- Pierre JUSTON, Militant PS

- Arthur LABATUT, Président des JRG

- Guillaume LACROIX, Président du PRG

- Vincent LAUTARD, Directeur dans le secteur de la santé

- Martin LOM, Journaliste et Président de Génération Charlie

- Maxime LOTH, Étudiant à Sciences Po Paris, responsable du Printemps Républicain à Sciences Po et militant à la LICRA

- Mohamed MAAFRI, Adjoint au Maire de Blagnac (31)

- Kamyar MAJDFAR, Directeur Général de l’UES LE&C

- Emmanuel MAUREL, Député (GRS) du Val d’Oise

- Karan MERSH, Professeur de philosophie

- Julien MIDALI, Militant du PRG

- Franck MONTAUGÉ, Sénateur du Gers

- Patrice MUR, Militant du PRG

- Monique NOVARETTI, Conseillère régionale d’Occitanie (PRG)

- Pierre OUZOULIAS, Sénateur (PCF) des Hauts-de-Seine

- Henri PEÑA-RUIZ, Philosophe, auteur du “Dictionnaire amoureux de la laïcité”

- Nicolas PENIN, Grand Maitre du GODF

- Laurence ROSSIGNOL, Sénatrice (PS) du Val-de-Marne

- Jean Pierre SAKOUN, Président d’Unité Laïque

- Stéphanie SENSE, Conseillère régionale d’Occitanie (PRG)

- Florence SIGUIER, Cheffe d’entreprise

- Sophie TAIEB, Référent Hauts de France Printemps Républicain

- Mickaël VALLET, Sénateur de Charente-Maritime

- Paul Alexandre VOISIN, Co-fondateur Vigilance Travail Social et Référent Occitanie Printemps Républicain

- Arlette ZILBERG, Porte-parole du collectif Les CitadElles

Répondre au défi de Trump et des climato-sceptiques

Mettant soigneusement en scène le retrait des USA de l’Accord de Paris sur le climat, le rejet des engagements financiers internationaux liés dont le soutien aux pays du sud, la fin des aides allouées à l’achat de véhicules électriques, un moratoire sur le développement du parc éolien, … Donald Trump, nouveau président en exercice des États-Unis d’Amérique avec un programme mêlant néofascisme et libertarianisme au profit de l’oligarchie la plus caricaturale, signe l’abandon des politiques américaines en faveur du climat. Et il enfonce le clou en décrétant un état d’urgence énergétique visant à doper la production de pétrole et de gaz des États-Unis, déjà premier producteur mondial, en revenant sur des interdictions de forage dans des zones protégées dont l’Alaska.

Les incendies ravageurs de Californie, conséquence du dérèglement climatique, la fonte exponentielle des glaces des deux pôles, la multiplication des tornades meurtrières balayant les zones habitées des océans comme à Mayotte ou à la Nouvelle-Orléans, le réchauffement général constaté du hot spot méditerranéen à la Sibérie, … Tant et tant d’exemples et d’analyses chiffrées ! Face à ces faits, Donald Trump oppose son refus de comprendre la portée du dérèglement climatique. Ceci est incompréhensible pour les Américains mais aussi pour l’humanité alors que l’objectif de l’accord de Paris limitant à 1,5°c la hausse de températures n’a pas pu être tenu. Les États-Unis, première puissance et premier pollueur historique, ont une obligation vitale pour éviter le pire, leur Président la foule aux pieds.

Gageons que d’autres populistes aux visions « bas du front » lui emboîteront le pas. Le président argentin l’a confirmé, tout comme les formations d’extrême-droite européennes, au pouvoir ou non.

L’internalisation de ce phénomène de déni de l’urgence climatique pourrait provoquer un «effet domino», incitant d’autres nations à relâcher leurs propres engagements environnementaux. Une telle dynamique pourrait compromettre grandement notre capacité à relever ce défi global, dont on sait qu’il nécessite un degré de collaboration international important.

Toutefois, si l’Europe est, pour une fois, réactive sur le plan industriel et si la France en était le fer de lance, cela pourrait être une opportunité pour notre vieux continent.

En effet, le secteur des énergies renouvelables croît et l’absence des USA sur ce marché porteur donne un avantage économique indéniable à l’industrie et l’agriculture française. C’est ce que nous dit Laurence Tubiana, architecte de l’accord de Paris « La transition mondiale bénéficie d’un élan économique imparable ». C’est ce pour quoi nous avons déjà plaidé à plusieurs reprises dans nos prises de position.

Nous militons pour qu’en France un Plan pluriannuel d’investissements soit fléché vers les énergies propres (géothermie, éoliennes, nucléaire, hydrauliques, hydrogène, …) et les économies d’énergie, activité profitable aux entreprises et plus particulièrement au Bâtiment.

Ceci nécessite que les parlementaires et l’exécutif se donnent les moyens d’une fin de non recevoir ferme à la revendication par la droite et l’extrême droite de Le Pen et Wauquiez d’un retour de bâton contre les opérateurs nécessaires à ce virage industriel :

- l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) qui finance pour 92% les projets de décarbonation industriels ou de collectivités locales ;

- l’Office français de la Biodiversité qui nous protège des atteintes aux espaces naturels, à la biodiversité et, surtout au cycle de l’eau (dont les agences sur le terrain font les frais d’actions de vandalisme ou même d’occupation) ;

- l’Agence Bio qui accompagne 89 000 acteurs économiques pour 215 00 emplois.

Cela implique que l’ensemble des politiques publiques, de l’industrie au bâtiment, de l’alimentation à la cohésion des territoires (ville ou rural, et en priorité en direction des plus modestes) soient des leviers de mise en œuvre active des outils et des crédits dont disposent ses opérateurs. Ceci nécessiterait que le gouvernement fasse preuve de courage et se lance dans des politiques industrielles et climatiques d’avenir. Malheureusement ce n’est pas le chemin choisi par la droite gouvernementale qui, au Sénat, acte une baisse généralisée des programmes écologiques : fermeture de l’Agence bio ; 175 M€ en moins pour l’électrification du parc automobile (qu’est censé compenser le mécanisme de certificat d’économie d’énergie) ; 200 M€ de moins pour les énergies renouvelables ; 700 M€ de moins à « MaPrime Rénov » ; 50 M€ de moins pour les infrastructures de transport ; 30 M€ de moins pour la biodiversité… même le « fonds vert » perd 1,5 Md€ par rapport à 2024.

La GRS a dans ce domaine des suggestions1 à soumettre à l’ensemble de ses partenaires pour conduire une politique au service de la France et des Français.

Alain Fabre-Pujol, Maxence Guillaud, Henri Fiori et Frédéric Faravel

- à consulter d’urgence :

Le programme de la Gauche Républicaine et Socialiste, adopté en septembre 2021 (actualisation à venir) ;

Alerte sur le climat : pour l’agriculture, les solutions existent

La catastrophe de Valence fera-t-elle faire silence aux climato-sceptiques

Peut-on financer la transition écologique par l’émission de monnaie sans dette ?

Production, échanges et transition écologique : l’Europe n’a pas de stratégie

Quelle stratégie pour sauver le transport ferroviaire ?

La question fondamentale, c’est « Où on produit ? Qu’est-ce qu’on produit et que veut-on produire ? »

Planification écologique : Macron prend l’eau

Electricité : l’autorité de la concurrence contre la démocratie

Greenwashing royal

L’impasse écologique de l’extrême droite

Sommet du plastique : passons aux solutions pratiques !

Une COP climatisée, pour quoi faire ?

L’accord UE-Mercosur serait perdant des deux côtés de l’Atlantique

On condamne l’agriculture européenne et française à mourir

Panneaux solaires et voitures électriques : catastrophe en vue sur l’industrie européenne

et bien d’autres encore … ↩︎

Retrouver le sens des priorités à gauche pour éviter le basculement à l’extrême droite de l’Europe

intervention de mathieu pouydesseau pour la Gauche Républicaine et Socialiste au bureau exécutif du Parti de la Gauche Européenne (PGE), Berlin, samedi 11 janvier 2025

Lors du Congrès de Vienne en décembre 2022, nous avions appelé le PGE à mener une campagne sur le travail et le pouvoir d’achat face à la crise inflationniste déjà visible.

Le Capitalisme européen et international a utilisé les outils anti travail habituels :

- Hausse des taux d’intérêts, Christine Lagarde et Ursula von der Leyen posant comme stratégie que le passage par une courte récession était nécessaire pour maîtriser l’inflation ;

- Guerres et tensions géopolitiques ;

- Transfert des revenus des salariés aux actionnaires, de l’Etat aux monopoles privés ;

- Division des classes salariés et populaires par race et genre, par boucs émissaires.

C’est la Weimarisation européenne et occidentale que nous avions théorisé dès 2017.

L’Autriche rejoue aujourd’hui le moment de janvier 1933.

La France est en juin 1932 : avec un parlement sans majorité. L’union des gauches initiée par François Ruffin et les écologistes s’est imposée aux deux forces contraires de la gauche, les Insoumis et les social-démocrates. L’extrême droite a cependant fait 1 million de voix de plus que la gauche unie.

Elle a perdu en sièges grâce à notre mode de scrutin et à une coalition de barrage entre la gauche et des partis bourgeois libéraux. L’extrême droite a progressé cependant de 7 points au second tour. Mais les partis bourgeois ont trahi ce front républicain pour garder le pouvoir, étant majoritaire avec l’extrême droite.

La droite française et les droites libérales et bourgeoises ailleurs en Europe sont aujourd’hui comme hier sont devant leur responsabilité de choisir entre une alliance (ou une complaisance) avec l’extrême droite ou des stratégies de défense irréductible de la démocratie (c’est une façon de rejouer le « moment Von Papen », du nom de ce Chancelier allemand, conservateur catholique, aux affaires lors du second semestre 1932, qui conseilla au Président de la république allemande, le Maréchal Hindenburg, de nommer Hitler Chancelier à la tête d’un gouvernement où les partis conservateurs resteraient cependant majoritaires). En France, Michel Barnier avait visiblement choisi de négocier avec le Rassemblement national pour tenter de faire adopter son projet de budget pour 2025 : il a été censuré ; on ne sait pas encore quelle sera la réalité des arbitrages de François Bayrou (la composition de son gouvernement, tournant le dos au message électoral, est peu encourageante, mais l’ouverture de discussions avec la gauche diffère au moins sur la forme de la voie choisie par Michel Barnier : on commencera à mesurer la « vérité des prix » le 14 janvier 2025 lors de sa déclaration de politique générale).

L’Allemagne est hésitante, mais là encore c’est bien la bourgeoisie libérale qui est prête à sacrifier la démocratie pour protéger ses privilèges fiscaux.

L’Italie et les Pays Bas ont déjà franchi les lignes vécu leur « moment Von Papen ». La Belgique, notre camarade du PTB l’a dit, est aussi en voie de von Papenisation.

Car le militarisme comme la question migratoire sont des instruments de diversions pour détourner notre attention de l’objectif principal des bourgeoisie libérale : le maintien des structures fiscales et économiques ayant transféré la richesse du travail au capital.

Notre incapacité à combattre ces évolutions explique le ralliement des classes populaires a l’extrême droite. Voilà notre défi : comment remettre la question du pouvoir d’achat et du partage des richesses au cœur de nos actions, au cœur du débat politique civique.

Regardez la victoire de Trump aux États-Unis : des États ont tout à la fois voté pour augmenter le salaire minimum, la protection médicale, le droit a l’avortement ET « en même temps » pour Trump.

L’inflation et la perte de pouvoir d’achat a tué les Démocrates. Les questions sociétales sont secondaires. Le capitalisme de Trump et Musk, c’est un darwinisme social, raciste, anti-démocratique. Il accepte jusqu’à 6 degrés de réchauffement climatique. Il compte en tirer de la richesse.

Notre camarade grec a rappelé la crise du logement : c’est le fonds aussi du transfert des revenus du travail au capital. Salaire et logement ! Revenons aux bases pour combattre le néofascisme ! Ne reproduisons pas les erreurs des gauches allemandes en 1932.

Faire reculer le RN et rassembler les Français – UGR24 – dimanche 13 octobre 2024

Est-il encore temps de faire reculer le RN ? La Gauche est aujourd’hui au pied du mur : Construire un projet qui réponde aux grands enjeux d’aujourd’hui et de demain comme aux problèmes quotidiens des Français et des Françaises – unir ses forces dans la durée renouer avec le monde du travail et rassembler tous les Français.

AVEC

Pierre JOUVET

Député européen – secrétaire général du PS – conseiller départemental

Christian PICQUET

Membre de la direction nationale du PCF

Jean Marie CADOR

Parti des travailleurs hongrois 2006

Gilles NOËL

Maire de Varzy (58) – Vice-président national de l’Association des Maires Ruraux de France

Sophie CAMARD

Maire GRS du 1er secteur de Marseille

Dominique CHARNASSÉ

Ancien cadre du Secrétariat Général aux Affaires Européennes –

responsable national de l’Engagement

Présidence/Animation

Catherine COUTARD

Vice-présidente du MRC

Après les élections irlandaises du 29 novembre, le Sinn Féin face à la nécessité de construire une alternative républicaine à gauche

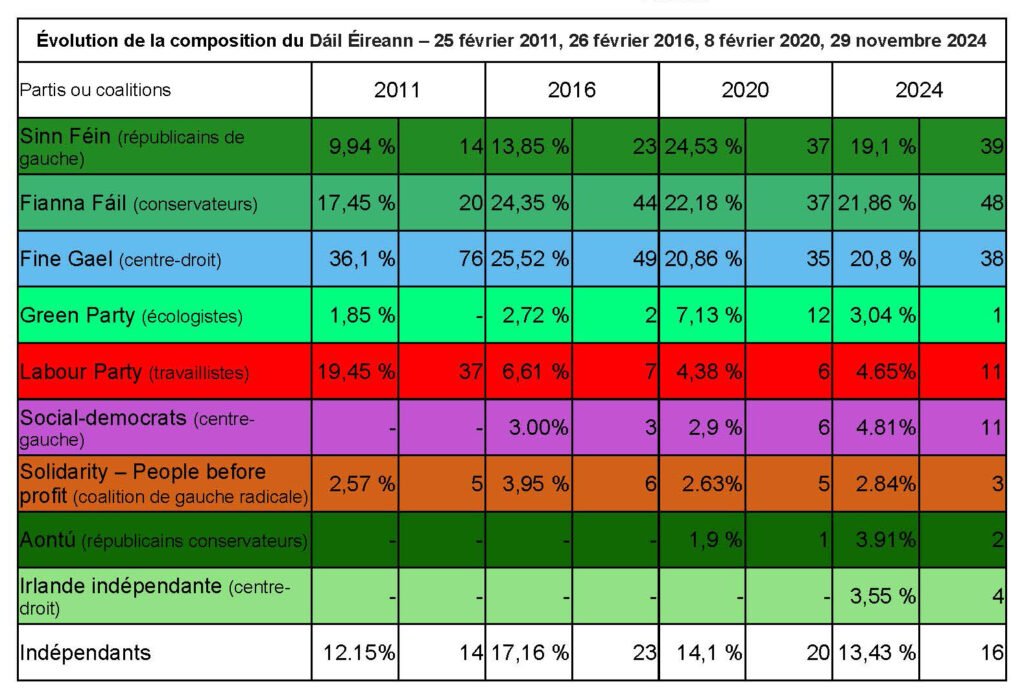

Le 29 novembre dernier, se tenaient les élections générales en République d’Irlande. Déclenchées quelques mois avant le terme du précédent Dáil Éireann1, par les partis de la coalition de droite au pouvoir, elles ont abouti à un paysage politique plus éclaté qu’auparavant.

Dans la foulée des élections de février 2020, le parti républicain Sinn Féin a longtemps caracolé en tête des sondages (entre 30 et 35 % des intentions de vote entre 2021 et 2023). Ce même parti a accédé le 3 février2024 à la fonction de premier ministre du gouvernement provincial autonome en Irlande du Nord. Les partenaires de la coalition de centre-droit Fianna Fáil, Fine Gael et Green Party se sont accordés au début du mois d’octobre 2024 pour anticiper de quelques mois le scrutin. pensant profiter d’un passage à vide du parti républicain, favorable à l’unité de l’île, qui est repassé à ce moment sous les intentions de vote promises aux deux grands partis de droite.

Au final, ce pari purement opportuniste a été relativement perdant. Sinn Féin a rattrapé son retard dans les intentions de vote, sans renouveler pour autant son exploit de 2020 ; les partis de droite on légèrement reculé sans réussir à concrétiser le score que les sondages leur promettaient en octobre et les écologistes ont violemment payé leur position de junior partner d’une coalition de droite dans laquelle leurs électeurs n’avaient vraisemblablement pas anticipé qu’ils y participent.

La situation semble donc à peu de choses près la même qu’en février 2020 : les deux partis de droite historiques de l’Irlande continuent. à s’accorder contre la participation de Sinn Féin à un quelconque gouvernement. Ils réunissent cependant à eux deux désormais presque la majorité du Dáil et devront à nouveau choisir un troisième membre pour asseoir une coalition gouvernementale, sans que celui-ci soit aussi fort que ne l’étaient précédemment les écologistes.

Il convient cependant de resituer ces élections dans les évolutions politiques de la dernière décennie pour comprendre ses enjeux et mesurer ce qu’il reste à parcourir pour installer un jour un véritable gouvernement d’alternance en Irlande, potentiellement capable de soutenir un processus d’unification de l’île sous l’égide de la République.

Les élections de 2024 confirment l’évolution politique de l’Irlande depuis 15 ans

Depuis 1932, Fianna Fáil et Fine Gael, deux partis « frères ennemis » de la guerre civile de 1922-1923, alternent au pouvoir. Le premier, représentant alors le nationalisme irlandais censé être le plus intransigeant, s’étant débarrassé de ses derniers éléments progressistes dans les années 1930, a incarné jusqu’à aujourd’hui la droite conservatrice ; le second, issu des soutiens de Michael Collins qui avait conclu le traité de large autonomie avec le Royaume Uni en décembre 1921, après s’être débarrassé dans les années 1930 de son aile pro-fasciste, a représenté la centre-droit libéral voire progressiste.

Dans ce paysage politique, traumatisé par la guerre civile des années 1920 et focalisé sur la construction de son identité étatique et nationale, nulle possibilité pour ces deux partis de s’accorder ; dans un pays essentiellement rural, la gauche (le parti travailliste ou des petits partis républicains) et les agrariens servaient d’arbitres mineurs pour faire basculer la majorité d’un côté ou de l’autre quand le Fianna Fáil n’arrivait pas seul à la majorité (soit pour compléter sa majorité, soit pour l’empêcher de garder le pouvoir.

Depuis le début du XXIème siècle, la République d’Irlande a vu les données politiques du pays profondément évoluer. Évolution sociologique d’abord avec une part toujours plus grande des populations urbaines et une diminution progressive du poids de l’église catholique impliquant la légalisation du divorce en 1995, celle de l’avortement en 2013 (et une mise au niveau du reste de l’Europe occidentale en 2019) et du mariage homosexuel (plus facilement qu’en France) en 2015. En 20 ans, la République d’Irlande est sortie du conservatisme catholique dans lequel l’avait confite Éamon de Valera2, « père de la Nation » et père du Fianna Fáil, pour faire oublier sa trahison des idéaux d’unité républicaine. Évolution géopolitique ensuite avec la conclusion des « Accords du Vendredi-Saint » entre la plus grande partie des organisations politiques nord-irlandaises et les gouvernements britanniques et irlandais, qui mettaient fin à la guerre civile en Irlande du Nord : politiquement, cet accord a eu pour conséquence de permettre au Sinn Féin, le parti républicain irlandais présent dans le nord rescapé des multiples scissions et affrontements dans l’histoire politique irlandaise, d’investir le débat public dans le sud une fois que l’Irish Republican Army, sa branche armée, avait renoncé à la violence. Évolution partisane enfin : si le Fianna Fáil voyait son hégémonie politique de plus en plus souvent contestée par le Fine Gael, il restait le principal parti irlandais ; Or en 2008, il va être directement frappé à la fois par une affaire de corruption politique en la personne de son chef et premier ministre Bertie Ahern et par les conséquences croissantes de la crise financière et bancaire importée des États-Unis d’Amérique

Après le sauvetage des banques irlandaises en 2008 et la détérioration du niveau de la dette publique qui a conduit à la crise financière irlandaise, le gouvernement irlandais a accepté un renflouement de l’Union européenne et du Fonds monétaire international, par crainte d’une crise plus large de la zone euro. Le Fonds européen de stabilité financière a alors proposé au gouvernement irlandais un accord de plusieurs milliards d’euros pour sa nouvelle dette. L’idée d’une telle démarche a littéralement révulsé l’opinion publique qui a accusé le Fianna Fáil d’attenter « au statut de l’Irlande en tant qu’État souverain… les idéaux du Parti républicain sont désormais en lambeaux »3.

Aussi des élections anticipées seront convoquées en janvier 2011, après que la coalition Fianna Fáil/Green Party a explosé en novembre 2010. C’est la coalition conduite par le Fine Gael avec le soutien du Parti travailliste qui emporte très largement le scrutin4 ; pour la première fois de l’histoire, le parti de centre-droit devient le parti le plus important du Dáil Éireann, alors que le Fianna Fáil s’effondre (il passe de 41,7 % à 17,5 %, perdant les 3/4 de ses sièges) et que le parti travailliste frôle les 20 % (dépassant son record de 1997 où il avait atteint 19,2%) alors qu’il est plutôt habitué à des score entre 8 et 13 % depuis les années 1920. Le programme de la coalition était plutôt orientée au centre-gauche, mais il ne résista pas à la réalité de la tutelle économique du FMI et de l’Union Européenne sur l’Irlande qui ne prit fin qu’en 2013. C’est ce même gouvernement dirigé par Enda Kenny qui fit des pieds et des mains pour refuser l’amende de 13 milliards d’euros due selon la Commission Européenne par Apple à l’Irlande alors que le taux de chômage dans le pays retrouvait des niveaux importants (entre 14 % et 15 % de 2010 à 2013) et que le gouvernement était « contraint » de tailler à la serpe dans les dépenses et les services publics. C’est également ce gouvernement qui, en 2014, mit en application une loi de 2009 rendant payante l’eau domestique. De nombreuses campagnes dénonçant les water charges (la gratuité de l’eau n’a pas que des avantages, mais sa fin s’ajoutait aux nombreuses mesures qui alourdissaient les charges des classes populaires et moyennes irlandaises et également des pertes de revenus) ont alors émaillé les villes et campagnes du pays, alimentés par Sinn Féin qui y trouvera une forme de légitimation sociale. Cette implication sociale est d’autant plus poussée que Gerry Adams, président du Sinn Féin, a été élu au Dáil Éireann en février 2011.

Les élections de février 2016 marquèrent donc une nouvelle étape du processus de transformation du paysage politique irlandais. La traversée du désert du Fianna Fáil était relativement terminé, ou tout du moins sa disgrâce était désormais équivalente à celle de son ennemi historique du Fine Gael. C’est le parti travailliste qui paya électoralement les plus violemment la trahison des engagements électoraux de 2011 ; il ne s’en est toujours pas remis. Une coalition entre les deux partis de droite semblaient ouvertement encore impossible, mais à partir du moment où ni les conservateurs ni les libéraux n’acceptaient un accord faisant entrer au gouvernement Sinn Féin, aucune combinaison majoritaire n’était possible. Les deux « frères ennemis » ont donc innové : ils ont trouvé un accord en mai 2016 pour permettre un gouvernement minoritaire du Fine Gael, soutenu par le Fianna Fáil, avec Enda Kenny comme Taoiseach5, auquel Leo Varadkar6 succéda en juin 2017. La politique conduite par ce gouvernement minoritaire resta dans la ligne des précédents gouvernements qui s’étaient succédé depuis 2007 : les élections de 2020 en furent donc la sanction.

À l’issue des élections de février 2020, c’est un véritable coup de tonnerre : le Sinn Féin contemporain, issu de la scission nationaliste de gauche de 1969 en Irlande du Nord, inexistant dans le sud jusqu’en 1992 et avec des suffrages inférieurs à 5 % jusqu’en 20028, arrive en tête des suffrages en nombre de sièges sous la conduite de sa nouvelle présidente Mary Lou McDonald. Les deux partis de droite vont refuser à nouveau tout accord gouvernemental avec son parti, Mary Lou McDonald essuie les refus de l’un comme de l’autre et ne peut rassembler que 73 députés dans une coalition de gauche alors 80 sont nécessaires pour la majorité. Les deux « frères ennemis » de la politique irlandaise décident donc définitivement de sauter le pas et d’officialiser leur union en avril 2020 ; il leur manque 8 sièges pour la majorité, ils trouveront le soutien des 12 députés écologistes comme junior partner de la coalition. L’accord de coalition prévoit la rotation du poste de Taoiseach entre les deux grands partis : en juin 2020, Leo Varadkar cède la place au conservateur Micheál Martin, avant de redevenir Taoiseach en décembre 2022 et de passer les rênes du pouvoir son camarade de parti Simon Harris en avril 2024.

C’est ce dernier qui géra donc les derniers mois et les élections générales anticipées. Sinn Féin était donné très bas entre 15 et 17 % en début de campagne électorale, sans doute à cause de la difficulté à entrevoir comment il pourrait concrétiser une alternative gouvernementale. Mais en insistant sur ses thèmes traditionnels, réunification, justice sociale, égalité des droits (logement, santé, éducation), le parti s’est remis à flot – l’insuffisance de logements et le coût du logement pour les familles sont devenus des enjeux majeurs de la société irlandaise. Les verts se sont effondrés, le centre gauche retrouve du poids mais sur la base d’une division entre travaillistes et social-démocrates. Apparaît cependant une offre à droite des partis gouvernementaux avec Independant Ireland9 et Aontú10. Le plus probable est une reconduction de la coalition des « frères ennemis » avec un junior partner à trouver (il manque deux sièges), ce que le parti travailliste a refusé. La candidature de Mary Lou MacDonald comme Taoiseach a été rejetée le 18 décembre dernier. La question de sa capacité à présenter une alternative concrète est posée, même si la coalition de droite va avoir du mal à se constituer et restera fragile.

Et maintenant ? Quelles perspectives pour l’Irlande ?

Trois résultats importants ont commencé à se cristalliser au lendemain des dernières élections générales irlandaises. Premièrement, le Sinn Féin semble s’être définitivement installé comme la troisième force politique majeure de l’État du sud de l’Irlande. Deuxièmement, pour la première fois depuis la partition, la politique dans les 26 comtés du sud est potentiellement passée de la domination binaire des deux partis conservateurs, le Fianna Fáil et le Fine Gael, à un clivage politique entre des blocs progressistes et conservateurs : dans une déclaration publiée après les élections, le Parti travailliste a déclaré qu’il n’entrerait au gouvernement qu’avec un « bloc progressiste de centre-gauche avec des partis partageant les mêmes idées », et a également exposé les grandes lignes de sa plate-forme de négociation alors que Sinn Féin engageait des discussions avec le Labour et les Social-democrats (ce qui était impensable en 2016 et en 2020 pour les travaillistes) ; le 19 décembre, le Parti travailliste a déclaré qu’il ne rejoindrait pas une coalition avec le Fianna Fáil et le Fine Gael. Troisièmement, le réalignement soulève la nécessité de réfléchir à la manière dont les partis de gauche, les partis républicains et les représentants progressistes coopéreront dans les temps à venir. La nécessité du changement et la résistance à ce changement ont résonné tout au long de la campagne électorale.

Malgré l’urgence de la question du logement et des sans-abris, du coût de la vie et des crises sanitaires, il semble probable qu’une coalition gouvernementale du Fianna Fáil et du Fine Gael se reformera une fois qu’un partenaire junior aura été trouvé. Après le dernier accord de coalition et l’accord de confiance et d’approvisionnement précédent entre ces deux partis, il n’y a aucune chance qu’ils abordent ou abordent sérieusement ces questions. Mais ces priorités continueront de dominer l’agenda politique car elles concernent directement la qualité de vie des citoyens irlandais ; ils deviendront rapidement l’aune à laquelle sera mesurée la prochaine coalition au sein du nouveau Dáil.

Même si la part du vote populaire pour le Sinn Féin a diminué par rapport à 2020, le résultat du 29 novembre 2024 démontre que l’augmentation du soutien au parti républicain n’est pas une chimère. Le Sinn Féin a consolidé sa position électorale et est désormais le deuxième parti du Dáil Éireann. Le chemin vers le pouvoir politique est un marathon, pas un sprint.

C’est la leçon politique de la croissance systématique du parti dans le nord de l’Irlande pour devenir le plus grand parti de la province britannique et, en 2024, diriger la coalition de partage du pouvoir.

Une approche similaire peut être adoptée dans le sud. Il n’y a pas d’alternative au travail constant de construction de ce parti, de campagne sur et de représentation des questions clés qui comptent dans la vie des gens, et de définition d’une vision d’espoir et de changement positif.

La dernière campagne électorale a exprimé une volonté palpable de changement, car la plupart des travailleurs et des familles, notamment ceux de moins de 45 ans, ont été laissés pour compte par les gouvernements successifs de Dublin. Ils ne peuvent pas acheter de maison ni se permettre de louer un logement, et leurs revenus ne suivent pas le rythme de la hausse vertigineuse du coût de la vie. Ceux qui ont été laissés pour compte veulent des solutions, et le Fianna Fáil et le Fine Gael n’ont pas réussi à répondre à leurs besoins et on se demande bien si c’est tout simplement leur préoccupation. Malgré la perpétuation du pouvoir partagé par les « frères ennemis » les attentes des Irlandais resteront les mêmes : un logement abordable, un travail décent, un salaire équitable et un accès à des services publics de bonne qualité. L’émigration est redevenue la réponse politique efficace par défaut pour de nombreux Irlandais face à cette véritable tempête de défis que la droite ne relève pas.

Garder l’espoir vivant et prouver que de véritables solutions peuvent être apportées doivent être la priorité de tous ceux qui formeront l’opposition parlementaire au nouveau gouvernement. Sinn Féin, Labour Party et Social-democrats rassemblent aujourd’hui 60 députés à eux trois. Parmi les Teachtaí Dála11, on peut encore compter d’autres représentants progressistes (People before profit, écologistes, indépendants). Il s’agira sans doute de la plus grande cohorte parlementaire de gauche jamais élue, réunie dans l’opposition parlementaire. Le défi de Sinn Féin sera de traduire cette force politique en une opposition cohésive qui défend les intérêts des travailleurs et des familles : un axe politique représentant le plus grand nombre, et non quelques-uns – the many, not the few comme le répétait en Grande Bretagne Jeremy Corbyn.

Un débat est désormais nécessaire au sein de la gauche irlandaise, qui doit inclure le Congrès irlandais des syndicats, les ONG militantes et d’autres sections progressistes de la société civique irlandaise. Des interventions publiques importantes ont déjà été faites ces derniers jours par de hauts dirigeants syndicaux. Sinn Féin propose donc aujourd’hui un manifeste d’opposition dans le prochain Dáil. Cela nécessitera une volonté de s’engager dans une réflexion nouvelle, de la fraternité et une ouverture pour explorer les domaines d’accord. Une réelle opportunité a émergé de cette élection pour envisager le développement d’un bloc républicain de gauche progressiste qui respecte l’indépendance et l’autonomie des partis politiques qui en seraient partie prenante et des autres TD.

Les questions qui ont dominé les élections générales peuvent constituer la base de la coopération future de la gauche :

• Logement et sans-abri ;

• Listes d’attente des hôpitaux ;

• La directive européenne sur le salaire minimum et son intégration dans la législation irlandaise, ainsi que d’autres droits des travailleurs ;

• Le gaspillage des dépenses publiques ;

• Pressions liées au coût de la vie sur les familles qui travaillent ;

• Maintenir la neutralité irlandaise.

Dans le même temps, le prochain gouvernement devra mettre en œuvre le consensus politique existant pour planifier et préparer l’unité irlandaise. Tous les partis du dernier Dáil ont soutenu cette position politique. Cela devrait désormais être stipulé dans le prochain programme de gouvernement en tant qu’objectif politique ; les partis de droite sont donc attendus au tournant sur cette question. La coopération républicaine de gauche constituera une dynamique parlementaire importante pour garantir que les décisions nécessaires soient prises pendant la législature du prochain Dáil afin d’assurer un référendum d’unité. Cinq années supplémentaires de même nature de la part d’une coalition attachée au statu quo ne pourront pas être tolérées.

En parallèle, l’opposition de gauche avec Sinn Féin devra découvrir sa force politique collective pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il adopte et mette en œuvre des positions qui servent les intérêts démocratiques, économiques et sociaux nationaux. C’est ainsi que les fondations politiques d’un futur gouvernement de changement pour le plus grand nombre pourront être construites. La coopération politique républicaine de gauche est le chemin obligé de Sinn Féin et de la gauche irlandaise.

Frédéric Faravel

1Dáil Éireann : Chambre basse du parlement irlandais, qui trouve son origine dans la réunion des députés républicains élus en décembre 1918 refusant de siéger à Westminster et qui se proclamèrent parlement d’Irlande.

2Éamon de Valera (1882-1975), homme d’État américano-irlandais, un des dirigeants de l’insurrection de Pâques 1916, élu député Sinn Féin en 1918, président du Dáil Éireann de 1919 à 1922, chef du Sinn Féin anti-Traité de 1922 à 1926, fondateur du Fianna Fáil en 1927, chef du conseil exécutif de l’État libre d’Irlande de 1932 à 1937, premier ministre d’Irlande de 1938 à 1948, premier ministre de la République d’Irlande de 1951 à 1954 et de 1957 à 1959, président de la République d’Irlande de 1959 à 1973.

3« Was it for this ? » publié dans The Irish Times le 18 novembre 2010 : https://web.archive.org/web/20101121220628/http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2010/1118/1224283626246.html. L’éditorial du journal e référence irlandais considère alors encore le Fianna Fáil comme l’héritier véritable du parti républicain des années 1920, le Sinn Féin anti-Traité.

4Depuis la loi électorale du 5 novembre 1922, le mode de scrutin dans le sud de l’Irlande est le scrutin proportionnel à vote unique transférable. Chaque électeur reçoit un bulletin de vote sur lequel figurent les noms de tous les candidats de sa circonscription. Il/elle vote pour un seul d’entre eux en marquant, au regard du nom de celui-ci, le chiffre 1; l’électeur peut ensuite indiquer son ordre de préférence entre les autres candidats en inscrivant, en face de leurs noms, les chiffres 2, 3, 4… Au début du dépouillement, les bulletins de vote sont bien mélangés et classés selon les premières préférences exprimées. Le total des suffrages valables est ensuite établi et le quotient électoral calculé en divisant ce total par le nombre de sièges à pourvoir et en ajoutant un au résultat. Les candidats ayant obtenu dès le premier tour un nombre de votes de première préférence égal ou supérieur au quotient sont déclarés élus. Si aucun candidat n’a atteint le quotient, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé et ses suffrages transférés aux candidats pour lesquels une deuxième préférence a été enregistrée. Si un candidat recueille un nombre de suffrages supérieur au quotient requis pour être élu, les suffrages obtenus en sus du quotient sont transférés proportionnellement aux candidats restant en lice, en fonction des deuxièmes préférences exprimées par les électeurs. Lorsque le nombre des candidats qui n’ont été ni éliminés ni élus est égal à celui des sièges à pourvoir, ces candidats sont déclarés élus même s’ils n’ont pas atteint le quotient. En cas de vacance en cours de législature, il est procédé à une élection partielle. Depuis 2014, ce mode de scrutin est également utilisé pour désigner les membres du parlement d’Irlande du Nord qui n’avait connu jusqu’ici que le scrutin majoritaire à un tour typiquement britannique (et toujours en cours pour pour désigner les députés irlandais lors des élections au parlement britannique).

5Taoiseach : titre donné au Premier ministre en irlandais.

6Leo Varadkar a pour particularité d’être le premier chef de gouvernement irlandais à assumer publiquement son homosexualité. Ayant profité de la loi de 2015 sur le mariage homosexuel (adopté par référendum), il était accompagné par son mari aux réceptions officielles, une véritable révolution dans l’Irlande catholique.

7Le nombre de sièges augmente car le Dáil Éireann est passé de 160 à 174 membres, suite à la prise en compte de l’augmentation de la population mise en lumière par le recensement de 2022. En vertu de l’article 16.6.2° de la Constitution irlandaise, il doit y avoir un député élu pour au moins 20 000 habitants et 30 000 au plus.

8Gerry Adams, président du parti, a fait du développement du parti républicain dans le sud dès que le processus de paix issu des Accords du Vendredi-Saint (dont il était signataire) dans le nord a été sécurisé.

9Le parti Irlande Indépendante a été fondé en 2023 par deux députés indépendants (les indépendants sont une spécificité de la politique irlandaise, il y en a pour tous les goûts). Il reprend la place qui était celle des partis agrariens des années 1950 et 1960, économiquement libéraux, affilié au parti démocrate européen et à Renew Europe, mais opposé à l’avortement.

10Aontú (« être d’accord ») est une scission de Sinn Féin, en janvier 2019, fondé essentiellement sur une rupture avec le soutien du parti républicain à la libéralisation de l’avortement. C’est un parti eurosceptique, transphobe, défavorable à l’éducation sexuelle à l’école, anti-immigration mais qui défend des options sociales et économiques proches de son parti d’origine.

11Un Teachta Dála (abrégé TD, au pluriel : Teachtaí Dála), est un membre du Dáil Éireann, la chambre basse du Oireachtas, le parlement de l’Irlande.